| 山手線が渡る橋・くぐる橋 | − 架道橋 (ガード) ・跨線橋 − |

| 神田 → 東京 |

| 15. 第 1本銀町橋 高架橋 |

| 道路の関係で 第一本銀町橋の形状は台形となっているが、その構造にはコンクリート「アーチ形式」が採用された。 |

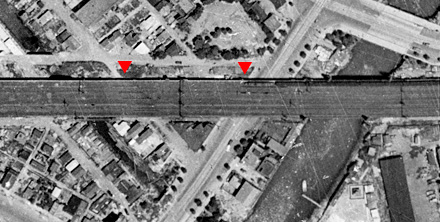

| 終戦後 1947年7月 の写真 |

|

| 国土地理院/撮影は米軍 |

| 6線のこの形で軌道の工事まで完了したのは 1925年(大正14年)3月頃で、開通は同年11月、山手線の環状運転が開始した時であった。 その時から22年後の写真である。 |

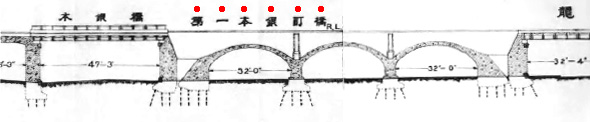

| 市街線橋梁断面図 (部分、合成) | ||

| 神田 ← |

|

東京 → |

| 『東京市街高架線東京万世橋間建設紀要』鉄道省/1920年発行 |

| 山手線の内側、中央線部分では アーチの数が3つ。 |

| 山手線の内側から 以下のような仮称を付ける。 |

| A部 B部 C部 D部 |

: 中央線 2線 : 山手線・京浜東北の4線 : 旧 東北本線 : 新幹線 |

: 1919年(大正8年)開通 : 1925年(大正14年)増線 : 1956年(昭和31年)増線 : 1991年(平成3年)開通 |

| A 部分 : 中央線2線 1919年 3月1日開通。 |

| 山手線内側の様子 2011.7.27 | |

|

|

| 開通当初から山手線の内側には路地があった。 駅から離れた場所なので、 3スパンとも倉庫や車庫として使われている。 |

| 龍閑橋架道橋の橋台部分 2011.7.27 | |

|

|

| 神田駅から離れるほど 火災の被害を受けていない。 巾木(ベース)の部分まで花崗岩のオリジナルが残っている。 コーナー石には風化した日本愛国党のポスターが・・・・。 |

| 中央線開通時の様子 | |

|

|

| 『東京市街高架線東京万世橋間建設紀要』鉄道省/1920年発行 | |

|

| 左は倉庫、右は駐車場 | |

倉庫では雨漏り対策が施されている。  |

内部はコンクリート打ち放し、奥は次のB部分である。 |

| B 部分 計 4 線、 :1925年(大正14年)11月開通 |

| 現在の山手線と京浜東北線の4線で、構造はA部と同じくコンクリート・アーチで密着しており、開口も同じ位置である。 開通当初は山手線と京浜東北線で2線を共有、あとの2線は東北本線であった。 |

| B部 アーチの中 | |

|

|

| A Bの継ぎ目やコンクリートのひび割れから、どうしても雨水がもれる。 |

| 山手線の外側 2011.2.15 |

|

| 龍閑橋ガードから 神田駅方向を見ている。 ここにはレンガタイル張りの仕上げがなされており、オリジナルのようだ。 東京駅に近いために、内側だけでなく 外側も化粧したのだろう。 |

| C 部分 計 2 線、 :1951年(昭和26年)12月 竣工 |

山手線と京浜東北線を完全分離するために、すでに確保してあった外側の敷地に2線が増線する工事が、1949年(昭和24年)11月に開始され、呉服橋架道橋から もうひとつ神田駅寄りの千代田町橋高架橋までが完成した後は、東京駅の引上げ線として使われた。 1956年(昭和31年)に 田町・田端間の全線が増線され、「東京縦貫電車複々線」が一度は完成したのだが、東京駅ホームの数が少なかったために、東京発の東北本線は ほとんどなく、その後も もっぱら東海道線の折り返し、引きあげ線として使われた。 今回の東北縦貫線工事にあたって、外濠以北の高架橋が新たに造り直されている。 桁を架けるための「架設機」には高いタワーがあり、首都高速都心環状線をくぐれないので、この付近の仮設構台の上で組み立てられた。 そのため 「本銀橋架道橋」と「龍閑橋架道橋」の架設が後回しとなっている。 |

| 東北縦貫線工事現場 2011.7.27 | ||

|

||

| 龍閑橋ガードから 神田駅方向を見ている。 |

| D 部分 新幹線 : 1990年(平成2年)頃 |

| 山手線の外側 東京駅方向を見る 2011.9.3 |

|

| 本銀橋架道橋↑ |

| 位 置 (終戦後の様子) |

| 龍閑川 1947年(昭和22年)7月の空中写真/国土地理院 |

|

| 神田駅 外濠 東京駅 |

| ■ 第1本銀町橋高架橋 データ | ||||

|

位 置: | 中央区日本橋本石町四丁目 | ||

| 管理番号: | − | |||

| 道路名: | − | |||

| 線路の数: | 計 8 線 (下記 A〜D は仮の呼び名) | |||

| A: 2線: 中央線 B: 4線: 山手線、京浜東北線 C: 2線: 旧東北本線、 現在東北縦貫線の工事中 D: 2線: 新幹線 | ||||

| 橋 長: | 山手線の内側で 約 25 m | |||

| アーチの数: | 山手線の内側で 3つ | |||

| 竣工年: | A: 1919年(大正8年)1月頃 B: 1925年(大正14年) 計6線に C: 1956年(昭和31年)2線増線 D: 1990年(平成2年)頃 新幹線高架橋 | |||

| 備 考: | 旧名称は 第2本銀町橋 | |||

| 名前の由来: | 旧町名に由来する。 | |||

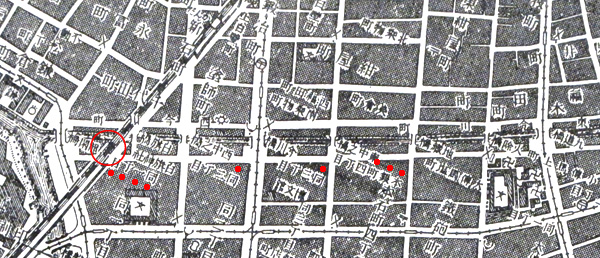

|

||||

|

| 1909年(明治42年)測量、1921年(大正10年)修正 大日本帝国陸地測量部 / 国土地理院 販売 |

| この地図では本銀町の境界がはっきりしないが、龍閑川のすぐ南からである。 |

| Top Menu へ 山手線が渡る橋・くぐる橋 高橋俊一 龍閑橋 架道橋 へ |