| 山手線が渡る橋・くぐる橋 | − 架道橋 (ガード) ・跨線橋 − |

| 神田 → 東京 |

| 16. 龍閑橋 架道橋 |

| 龍閑橋架道橋の名は、龍閑川・龍閑橋とは直接の関わりは無く、その近くにできた架道橋として命名された。 龍閑川の歴史から見ていった方がいいだろう。 |

| 遠 景 (山手線の内側から) 2010.8.20 |

|

| 龍 閑 川 |

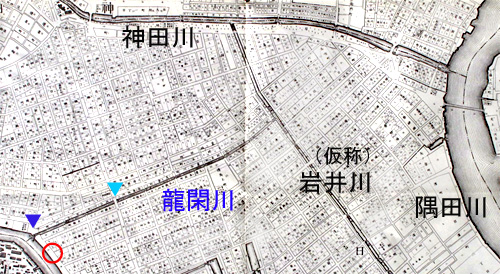

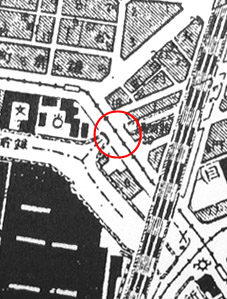

| 龍 閑 川 1887年(明治20年)測図 内務省地理局発行 東京五千分壱 |

|

| ▼龍閑橋 ○龍閑橋架道橋 ▼今川橋 上が 北 |

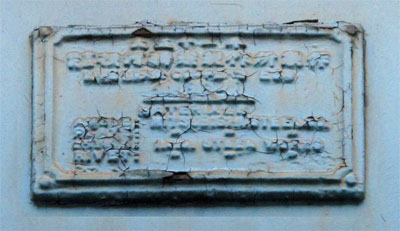

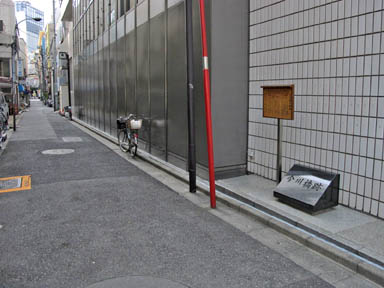

| 龍閑川については、昔の今川橋の北西角に立つビルに 説明板がある。 写っている道路が 昔の龍閑川である。 |

|

|

| 1691年(元禄4年)、この地、東西に堀割開削され、江戸城の外堀(平川)に発し、この地を通って神田川に入り隅田川に通じていた。 初めは神田堀、 銀掘(しろがねぼり)、八丁堀などと呼ばれていたが、後に江戸城殿中接待役 井上竜閑が平川と堀割の接点に住んでいたので、竜閑川と呼ばれるようになった。 (説明の一部) |

| 正確には直接神田川に通じていたわけではなく、南北に掘られた(仮称)岩井川経由である。 岩井川を南下すれば下流の名称は 浜町川となり、直接隅田川に出られた。 江戸時代の船運の役割は大きく、この堀割によって神田の職人町が隆盛した。 龍閑橋からそれほど離れていない「日本橋」では、2011年10月30日、現在の橋の架橋100周年を記念して、江戸時代の荷舟を集結させて当時の賑わいを再現している。 なお「平川」とは、御茶の水に開削される前の「神田川」の元の流れで、八重洲近くまではいり混んでいた江戸湾に注いでいた。 後に平川を利用して外濠が作られた。 |

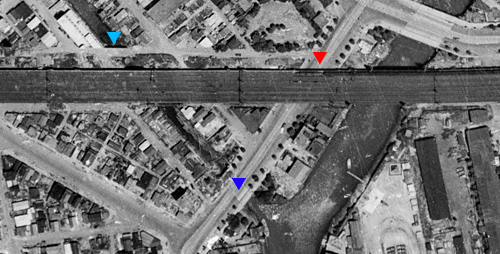

| 1947年の空中写真 | ||

| 龍閑川 龍閑橋架道橋 外濠 | ||

| 北 |  |

|

| ▼:白旗橋 ▼:龍閑橋 ▼:龍閑橋架道橋 |

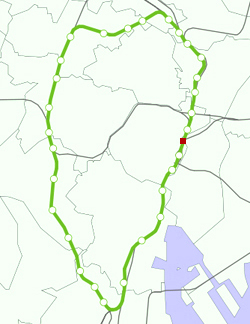

| 中央線の開通は 1919年(大正8年)。 龍閑川を渡る場所には白旗神社があり、すぐ東側には「白旗橋▼」があったため、架道橋も「白旗橋」と命名された。 現在の外濠通りが龍閑橋通りと呼ばれていた可能性はあるが、龍閑川に架かる龍閑橋▼ からは少し離れた本架道橋に龍閑の名が与えられた。 埋め立てはこの写真撮影のわずか3年後、1950年(昭和25年)であった。 |

|

|

| 龍閑川があった場所の現在の様子。 車が止まっていない駐車場↑のカーブに注目(▼印)。 埋め立て前の川の跡のように見える。 |

| 旧 龍閑川の位置に残る水門 |

|

| 水門のゲートが上がっている。 雨水の排水のためであろう。 |

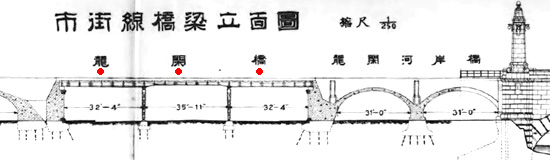

| 市街線橋梁断面図(部分) |

|

| 『東京市街高架線東京万世橋間建設紀要』鉄道省/1920年発行 |

| 中央線 2線を A部、京浜東北線・山手線の4線を B部、旧東北線を C部、新幹線を D部 とする。 |

| A 部分 中央線2線分、開通 :1919年(大正8年) |

| 全 景 (山手線の内側から) 2011.7.27 |

|

| 外堀通りだが、いつも混んでいるわけではない。 竣工から90年以上。 道幅が広いだけに総径間は30.6m。 橋脚の間隔がほぼ同じでバランスがよい。 中央の桁は、持ち出した左右の桁に乗せる「ゲルバー式」なのでスパンが短く、梁背が小さい。 (ゲルバー はドイツ人の考案者の名前) |

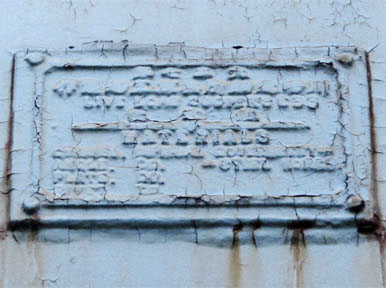

| 神田側の橋台 (山手線の内側)、 銘板(▼部) | |

|  |

| 龍閑橋架道橋は A・B共に全ての桁に銘板が付けられ、一箇所が脱落している以外は判別も可能だ。 こんなことは珍しい。 A 部の製作年は開通の前年、年七正大(1918年)。 橋台は 震災・戦災の被害をあまり受けていないが、落書きの被害が大きい・・・・。 |

| 近 景 (山手線の内側から) 2011.11.18 |

|

| 補強もされておらず、90年前の姿 そのまま。 |

| 一期工事 2線 (左から2線) 2011.11.18 |

|

| 中央線の下から 東京方向を見る。 |

| 落 書 き 2012.5.31 |

|

| 最近、ガードとしては珍しく 白に塗られたが、早くも 悪戯が・・・・。 橋台のレンガの表面も削られて、礼によってテカテカの透明塗料が塗られている。 |

| B 部分 : 京浜東北線北行、山手線2線、京浜東北線南行 計4線 架道橋の架設時期 :1922年(大11年)〜23年(同12年) 開通 :1925年(大正14年)11月 山手線環状運転開始 |

| 一期工事との接続 (神田方向) |

|

| 最初は2線(左側)。 右側の二期工事(4線)はその6年後に開通なので、橋台・橋脚や桁もすべて同じデザインである。 |

| 二期工事の 4線 | ||

|

||

| 山手線の下から 東京方向を見る。 中央線も含めた6線はほとんど等間隔で並んでいるが、隙間が金網の部分は明るく、鉄板で塞がれた部分は暗いので印象が異なる。 桁の製作は

開通よりも3年前。 |

||

|

| 山手線の外側 新幹線の下から |

|

| C 部分 : 現在 東北縦貫線の工事中 | |

|

|

| 山手線と京浜東北線を完全分離するために、すでに確保してあった外側の敷地に2線が増線する工事が、1949年(昭和24年)11月に開始され、呉服橋架道橋から もうひとつ神田駅寄りの千代田町橋高架橋までが完成した後は、東京駅の引上げ線として使われた。 1956年(昭和31年)に 田町・田端間の全線が増線され、「東京縦貫電車複々線」が一度は完成したのだが、東京駅ホームの数が少なかったために、東京発の東北本線は ほとんどなく、その後も もっぱら東海道線の折り返し、引きあげ線として使われた。 |

| 2010.1.30 東北縦貫線工事 神田方向を見ている 2011.11.18 | |

|

|

| 左の写真は2年前、コンクリート桁の「架設機」前部のタワーを組み立てているところ。 ここに「新龍閑橋架道橋」が架かるのは、まだまだ先のこと。 |

| D 部分 : 現在 新幹線 2線 |

| 1991年(平成3年)6月 : 新幹線 東京駅乗り入れ : |

| C部から 山手線の外側 神田方向を見る 2011.11.18 |

|

| 山手線の外側から 2011.7.27 |

|

| 右側は 新常盤橋交差点。 ここの真下を地下総武線が通っている。 |

| 位 置 (終戦後の様子) |

| 龍閑川 1947年(昭和22年)7月の空中写真/国土地理院 |

|

| 神田駅 外濠 東京駅 |

| ■ 龍閑橋 架道橋 データ | |||

|

位 置: | 中央区日本橋本石町四丁目 東京駅より 821M 37 | |

| 管理番号: | 3 (東北線) | ||

| 道路名: | 外堀通り | ||

| 線路の数: | 現在 8 線 (下記 A〜D は仮の呼び名) | ||

| A: 2線: 中央線 B: 4線: 京浜東北線2線、山手線2線 C: 旧東北本線、 東北縦貫線の工事中 D: 2線: 東北上越新幹線 | |||

| 総径間: | A部 : 30m 66 B部 : 30m 68 | ||

| 空 頭: | 高さ制限 : 4m | ||

| 竣工年: | A: 1919年(大正8年) 中央線開通 B: 1925年(大正14年) 山手線開通 C: 1955年(昭和30年)頃増線 2009年(平成21年)?、 東北縦貫線工事で撤去 D: 1991年(平成3年) 新幹線東京乗入れ | ||

| 備 考: | 竣工時の名称は「龍閑橋」 | ||

| 名前の由来: | 付近の橋に由来する。 | ||

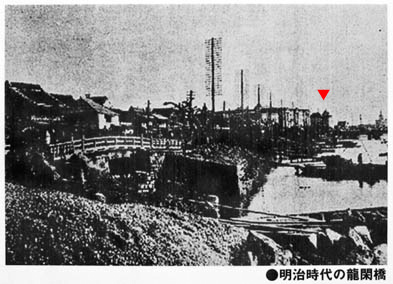

| 龍 閑 橋 |

| 旧 龍閑橋の位置 ● ● ● |

|

| 外堀通りに沿って小さな公園があり、大正時代に架かっていたコンクリートの橋桁が保存されている。 説明板には明治の木造の橋の写真も。 |

| 龍閑橋の歴史と由来 | |

|

|

| 写真左、外堀の奥に写っているドーム屋根がある建物▼は 日銀の旧館である。1882年(明治15年)に日本橋箱崎町で開業した日本銀行が、本石町移転したのが1896年(明治29年)であるから、この写真はそれ以降のものとなる。 | |||

|

|||

さて、この説明板の内容は「明治東京名所図会」によるそうだが、トップに掲げた今川橋の説明と違っている。 その全文は、 |

| もともと、神田の掘に架けられていた龍閑橋は、堀を埋め立てることで必要なくなりました。 同じころ、この付近に開かれた新しい川に、いらなくなった橋をそのまま架けたのが、現在の龍閑橋の地名の由来となっています。 まだ無名だったその新川は、橋の名前にちなんで

「龍閑川」 と名付けられました。 今は無き龍閑川は、その昔、神田と日本橋の両区を分割するものでした。 また、「龍閑」という名については、龍閑川の西端にあった町に、旧幕府坊主の「井上龍閑」と言う人の家があったことに由来します。 |

| この説明には矛盾がある。 江戸時代、龍閑橋は別の堀に架けられていた橋の再使用だった、というのはよいとして、 「龍閑」の由来がふたつ出ている。 新しくできた川が無名だった、というのは「様々な名前で呼ばれていた」の間違いだろう。 |

| 日本初のコンクリート・トラス橋 |

|

| 1926年(大正15年)製作、 竣工? 橋長 : 10 . 5 m、幅員 : 27m。 先の「白旗橋」の橋台面間長が 15 . 6 m と長いのは、鉄橋が川に斜めに架かっているせいもある。 |

| 1921年(大正10年) | 1930年(昭和5年) | |

|

→ |  |

| 川幅は変わっていないようだ。 橋の幅が広げられ、道も真っ直ぐになっている。 |

|

|

| 親柱にはカーブが付いていた。 側面の飾りは何のデザインだろうか? 手摺りは、今では考えられない低い2本の横パイプ。 当時はこれが当たり前だった。 |

| Top Menu へ 山手線が渡る橋・くぐる橋 高橋俊一 龍閑河岸 高架橋 へ |