| 山手線が渡る橋・くぐる橋 | − 架道橋 (ガード) ・跨線橋 − |

| 神田 → 東京 |

| 20. 大手町橋 高架橋 |

| 千代田区にはいり、ようやく東京駅が見えてきた。 |

| 新橋付近から最初に建設された高架橋は「レンガ」によるアーチ形式だが、ここから北側は「鉄筋コンクリート」が採用された。 現在の中央線を二階建てにする工事のために 古い高架橋の一部が撤去され、断面が露出している。 |

| 竣工後間もない時の大手町橋高架橋 |

|

| ↑常盤橋架道橋 『東京市街高架線東京万世橋間建設紀要』鉄道省/1920年 |

| 最初はまず中央線の2線分が造られた。 奥には6線分が完成した 外濠橋梁が見える。 山手線の内側はレンガ張り仕上げだったが、写真に写っている外側は すぐに増線される予定だったために、モルタル塗り仕上げである。 |

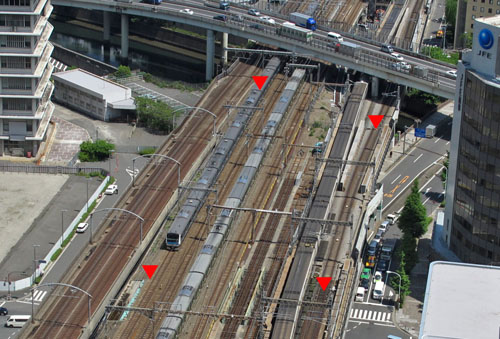

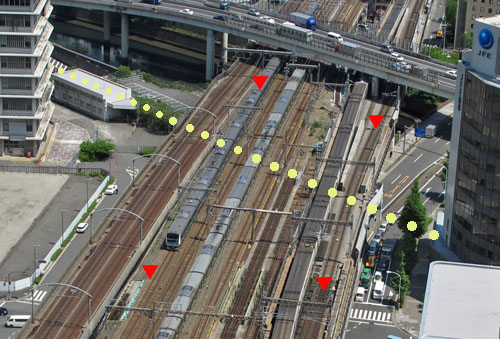

| 大手町橋高架橋 遠景 2010.5.14 |

H A B C D |

| 高速道路の下に外濠があり、それが線路を斜めに横断しているために、高架橋 (▼の範囲)は内側と外側で長さが違う。 C部 旧東北本線は上野東京ラインの工事のために、一部線路が取り外されている。 |

| 山手線の内側から 以下のような仮称を付ける。 |

| H部 A部 B部 C部 D部 |

: 現 中央線 2線 : 旧中央線 2線 : 旧電車線 4線 : 旧東北本線 2線 : 新幹線 |

: 1995年(平成7年)完成 : 1919年(大正8年)開通 : 1925年(大正14年)増線 : 1951年(昭和26年)増線 : 1991年(平成3年)開通 |

| H 部分 : 現中央線2線 1995年 7月2日開通。 |

| 山手線内側の様子 2011.12.22 |

|

| 神田方向を見ている。 東京駅で新幹線のホームを増やすために、中央線のホーム 1・2番線を 3階に持ち上げた。 写真奥に高速道路があるため、これをくぐってから急な登りとなっている。 この時に、A 部の2線の内 1線分を削って橋脚の片方を建て、もう片方は舗道上に建てて、元の位置から少し西側(山手線の内側)に新しい高架橋を建設した。 山手線などが内側に入り込むのはもっと東京駅に近付いてからである。 完成から15年以上が経過しているが、どうしてもこの景観に馴染めない。 特に東京駅付近の不安定な構造が・・・。 しかし、2011年の震度5強はクリアした。 |

| 印象を和らげる狙いからか、高架橋本体には曲線が使われ、橋脚は 円柱となっている。  |

|

| 中央線高架橋の下から 東京方向を見る |

|

| 高架橋下は新たに建物が建てられているが、一部で 切断された A 部分 を見ることができる。 |

| A 部分 : 旧中央線2線 1919年(大正8年)3月1日開通。 |

| 山手線内側の 切断面の様子 |

|

| 中央から左は 高速道路八重洲線(地下)の建設時に、造り直されたようだ。 |

| 高架橋中間部の 切断の様子 |

|

|

| ▲部に水平に貫通口を開け、カット用のワイヤを通して切断したものである。 (下部は別に切断されている。) ダイヤモンドチップを埋め込んだワイヤ・ソーは 何でも切れる。 昔と違って音も出ないし、ペンキを塗るだけ。 楽なものだ。 切断面には年輪のような跡が付く。 模様が付いている部分がオリジナルのコンクリートアーチで、図面と較べると中央の水平部分が大きい。 これは、常盤橋架道橋から数えて 7つ目の橋脚で、ここだけが柱の幅が広いためである。 上部は 残した部分の砂利を受け止めるために、後から打たれたコンクリート壁。 |

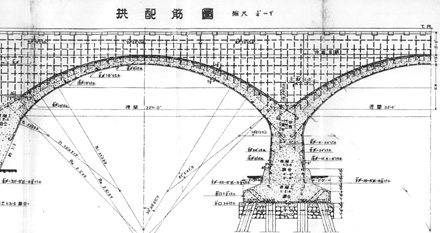

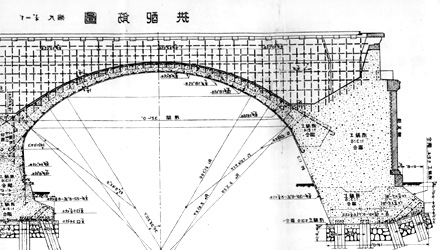

| 拱(アーチ) 配筋図 |

|

| 『東京市街高架線東京万世橋間建設紀要』鉄道省/1920年発行 |

| 常盤橋架道橋橋台 の 断面 | |

|

残された1線分の橋台と桁。 現在は使われていない。 |

| 左の写真は2枚を合成。 左端のアーチ内部に、「補強用」の鉄骨アーチが見える。 |

| 拱(アーチ) 配筋図 |

|

| オリジナル図面は山手線の外側から見たものなので、反転してある。 写真の切断面にアーチ用鉄筋の定着フックが浮き出ている。 |

|

| つるつるの切断面! 90年以上前の 花崗岩 レンガ共に全く傷んでいない。 火に遭わなければ、花崗岩の耐久性は千年単位であろう。 右側だけに型枠(補強足場)を作り、レンガの壁を6段ずつ積みながら、左側のコンクリートは9回に分けて打たれている。 |

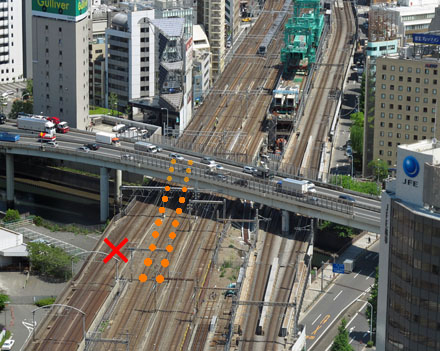

| ところで、一夜にして新線はできない。 旧中央線が走っていた高架橋を壊して新線を造るには、仮設線が必要となる。 引き上げ線として建造された旧東北本線を使ったに違いない。 渡り線の設置場所は、龍閑河岸橋・外濠橋あたりか、それとも神田駅を出てすぐのところか? 架道橋が多いので、自由な場所ではできない。 東京駅側は、呉服橋の橋台まで造り直されているので、架道橋より駅側の位置 あるいは駅の直前となろう。 |

| たとえば こんな位置で横移動 |

|

| B 部分 計 4 線、 :1925年(大正14年)11月開通 |

| 現在の山手線と京浜東北線の4線で、開通当初は山手線と京浜東北線で2線を共有、あとの2線は東北本線であった。 構造はA部と同じくコンクリート・アーチで密着しており、開口も同じ位置である。 仕上げは旧内側と同じように、レンガタイル張り。 A部分・B部分とも、「鉄骨3 ピン・アーチ」で補強されており、場所によってはコンクリートで蔽われている。 |

| 補 強 (山手線の外側) 2011.8.25 | ||

|

|

|

| 補 強 (山手線の内側) 2011.2.25 | |

|

有楽町-新橋間では 1936年(昭和11年)に補強工事が行われたが、 ここの補強がいつだったかは未確認である。 |

| C 部分 2 線、 :1951年(昭和26年)完成 |

山手線と京浜東北線を完全分離するために、すでに確保してあった外側の敷地に2線が増線する工事が、1949年(昭和24年)11月に開始され、呉服橋架道橋から 神田駅寄りの千代田町橋高架橋までが完成した後は、東京駅の引上げ線として使われた。 1956年(昭和31年)に 田町・田端間の全線が増線され、「東京縦貫電車複々線」が一度は完成したのだが、東京駅ホームの数が少なかったために、東京発の東北本線は ほとんどなく、その後も もっぱら東海道線の折り返し、引きあげ線として使われた。 今回の東北縦貫線工事にあたって造り直される高架橋は、外濠以北である。 大手町橋高架橋はそのまま利用される。 柵などがあって引きが無く、全体像は撮りにくい。 |

| C部 (山手線の外側) 2011.7.21 | |||

|

|

||

| 東京方向 | 神田方向 (共に山手線の外側) |

|

|

| ↑新幹線 |

| 左右の写真は隣り合ったものなのだが、デザインや柱・梁の太さが違う。 左側が 1951年完成のオリジナルで、右側は後で造り直したものだ。 後日、シャッター内のB部もアーチ構造ではないことを目撃した。 つまりは A部 から C部まで作り直されているわけで、この地下を横断する 「首都高速 八重洲線」の建設時の改修であることに気が付いた。 |

| 地下に潜る高速道路が 大手町橋高架橋の下を横断 2010.5.14 |

|

| 常盤橋架道橋の下から 2010.2.2 |

|

| 神田方向を見ている。 新幹線部分↑ |

| D 部分 新幹線 2線 : 1990年(平成2年)頃 |

| 山手線の外側 東京駅方向を見る 2011.12.21 |

|

| 大手町橋高架橋の途中からは 道路の上に新幹線を通した。 このロングスパンの桁は長さが40mぐらいある。 途中に柱を立てられそうだが・・・。 |

|

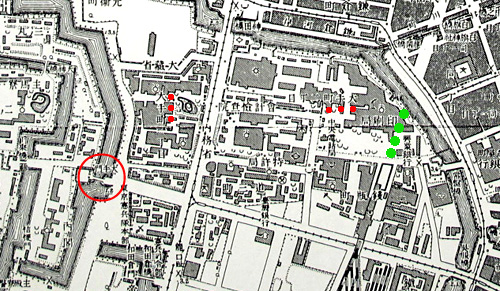

| 位 置 (終戦後の様子) |

| 龍閑川 1947年(昭和22年)7月の空中写真/国土地理院 |

|

| 神田駅 外濠 東京駅 |

| ■ 大手町橋高架橋 データ | |||

|

位 置: | 千代田区大手町二丁目 | |

| 管理番号: | − | ||

| 道路名: | − | ||

| 線路の数: | 現在 計 10 線 (下記 A〜D は仮の呼び名) | ||

| H: 2線: 中央線 (A: 2線: 旧 中央線) B: 4線: 山手線、京浜東北線 C: 2線: 旧東北本線(東京駅引上げ線)、 現在東北縦貫線の工事中 D: 2線: 新幹線 | |||

| 橋 長: | 山手線の内側で 約 133 m | ||

| アーチの数: | 山手線の内側で 12 (図面より) | ||

| 竣工年: | A: 1919年(大正8年)1月頃 B: 1925年(大正14年) 計6線に C: 1956年(昭和31年)2線増線 D: 1990年(平成2年)頃 新幹線高架橋 H: 1995年(平成7年)完成 | ||

| 備 考: | 旧名称は 大手町橋 | ||

| 名前の由来: | 旧町名に由来する。 | ||

| 「大手」とは城の表門のことで、江戸城の大手門を出て 左前の町が大手町である。 現在の大手町とほぼ一致する。 |

| 大 手 門 |

|

| 皇居 東京駅 外濠 |

| 1909年(明治42年)測量 1916年(大正5年)第一回修正修正測図 1万分の1/国土地理院 |

| 大手高麗門 | 大手門 前を走る人 |

|

|

| Top Menu へ 山手線が渡る橋・くぐる橋 高橋俊一 常盤橋 架道橋 へ |