| 山手線が渡る橋・くぐる橋 | - 架道橋 (ガード) ・跨線橋 - |

| 神田 → 東京 |

| 21. 常盤橋 架道橋 |

| 外濠に架かる古い常盤橋の近くにできた架道橋。 現在の道路はここを右に行った先で、初代とは別に架けられた 3つ目の「常盤橋」を渡る。 その 本家常盤橋については、「番外.3つの常盤橋」で述べる。 |

| 竣工後間もない常盤橋架道橋 (左端) |

|

| ↑常盤橋架道橋 『東京市街高架線東京万世橋間建設紀要』鉄道省/1920年 |

| 神田方向を見ている。 最初はまず中央線の2線分が造られた。 大手町橋高架橋が続き 奥には6線分が完成した 外濠橋梁が見える。 |

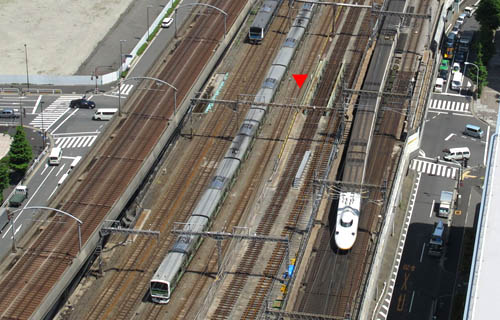

| 常盤橋架道橋 遠 景 ▼部 2010.5.14 |

|

| H部 A部 B部4線 C部 D部 江戸通り |

| 神田方向を見ている。 ここに設置された新幹線のX型ポイント↑は、頻繁に切り替えられる。 |

| 山手線の内側から 以下のような仮称を付ける。 |

| H部 A部 B部 C部 D部 | : 現 中央線 2線 : 旧中央線 2線 : 旧電車線 4線 : 東京駅引上線 2線 : 新幹線 2線 | : 1995年(平成7年)完成 : 1919年(大正8年)開通 : 1925年(大正14年)増線 : 1951年(昭和26年)増線 : 1991年(平成3年)開通 |

| H 部分 : 現中央線2線 1995年 7月2日開通。 |

| 山手線内側からの遠景 2009.12.10 |

|

| 地図には通り名がないが、「常盤橋通り」が良いだろう。 常盤橋を渡ると日本橋川に沿っているので、「日本橋川通り」、では長すぎて呼びにくい。 |

| H部 近 景 2011.8.25. |

|

| 新中央線は、A部分 旧中央線の高架橋・架道橋を削って建設された。 |

| A 部分 中央線2線分、開通 :1919年(大正8年) |

| A 部 全 景 (山手線の内側から) 2011.8.25. |

|

| 三径間 全長で約17m、車道部分は片側1車線。 手前の交差点の左側はすぐに行き止まりであるため、直交する交通量は少ない。 常盤橋架道橋の橋台(正確には左右の高架橋の端部)は、鉄道遺産の貴重な「断面」となっている。 |

| 神田側の橋台 | 東京側の橋台 | |

|

|

| 左右の違いは一目瞭然。 新橋からレンガ積みで造られてきた高架橋が、ここを境に 神田側はコンクリート造のアーチとなる。 詳細は高架橋参照。 大手町橋高架橋の断面の写真と図面 |

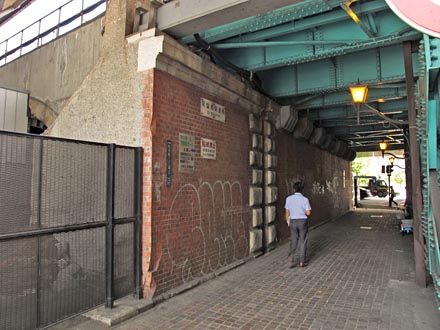

| 切断された橋台の様子 (山手線の内側) 2011.10.12 |

|

| 架道橋部分ではA部の約半分が取り除かれた。 旧中央線上りのプレートガーダは残されているが、中央線は高架の新線に移されたために、使われていない。 2本とも壊しても差し支えないところだが、やはり 記念の意味も含めて「遺産」を残す という方針になったのだろう。 中央の人物 左側にある コーナーストーンが二列並んでいる所が、A 部(一期工事)と B部(二期工事)の境。 奥の二期工事は4線である。 |

| 鉄桁の上に新たに打たれたコンクリート | 線路も取り外された 旧中央線部分 |

|

|

| A 部 近 景 (山手線の内側) |

|

| 2本ひと組の橋脚 2009.12.10 |

|

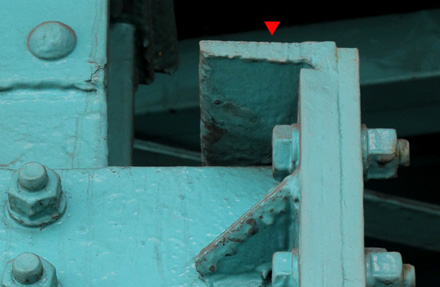

| 基部は埋まっている。 補強ブレースは後からのもの。 右隣にあった1線とも繋がっていたはずで、ブレースも切断されたはずだ。 ところが切り口はかなりきれいで、一部を除いて痕跡がほとんど無い。 丁寧にヤスリでも掛けたのだろう。 |

|

| 切断の跡 |

|

| B 部分 : 京浜東北線北行、山手線2線、京浜東北線南行 計4線 架道橋の架設時期 :1922年(大11年)~23年(同12年) 開通 :1925年(大正14年)11月 山手線環状運転開始 |

| 左 A 部 と 右 B部の境 |

|

| 装飾のボーダーがあるので間隔を開けないと納まりが付かない。 増築時の基本的な手法である。 |

| 東京駅方向を見る 2010.2.2 | |

|

|

| B部 4・3 線 | B部 2・1 線 A部 旧中央線 |

| 桁の詳細 (閉床式中路プレートガーダ) |

|

| 神田方向を見る 二期工事は手前から4線 2012.1.30 | ||

|

||

| 旧東北本線の下から 神田方向を見ている。 旧中央線も含めた5線はほとんど等間隔で並んでおり、デザインも同じなので、同時期に建設されたように見える。 東京駅に近いほど建設時期が早く、桁の製作は 開通の1925年よりも3年前。 |

||

|

||

| 下からフラッシュをたいているので、文字が凹んで見えるかも知れない。 |

| B部 山手線の外側から 2010.2.2. |

|

| 旧東北本線の下から 神田方向を見ている。 前掲の写真よりも一年前に撮影したもので、落書きが少なかい。 花崗岩の状態も完璧! 2012年3月に、レンガ造を無くす あるいは補強する緊急計画が発表されたが、この橋台はコンクリート造なので、このまま残ることを願っている。 |

| 山手線の外側から 全景 |

|

| つい最近 橋台表面の一部が削られて、両サイド共 全面的に赤茶色の塗装でテカテカになった。 落書きを消すためだが、レンガの風合いが台無しになってしまった。 本当に 残念無念・・・・。 |

| ペンキ塗り立て 2012.3.8 | |

|

|

| オリジナルは 隠れた所に | |

|

|

| プレートは外さずに作業されたので、その裏にはオリジナルのくすんだ表面が隠されている・・・・。 2011年の震災を受けて、レンガ造や初期のRC造構築物を補強する、という JRの発表があった。 銭瓶橋の南側橋台は 改修されてしまう恐れがある。 |

| C 部分 : 撮影時は 上野東京ラインとすべく 工事中 | |

|

|

| 山手線と京浜東北線を完全分離する計画の一環として、すでに確保してあった外側の敷地に2線を増線する工事が、戦後間もない1949年(昭和24年)11月に開始される。 呉服橋架道橋から

神田駅寄りの千代田町橋高架橋までが完成した後は、東京駅の引上げ線として使われた。 7年後の 1956年(昭和31年)に ようやく 田町・田端間の全線が増線され、「東京縦貫電車複々線」が一度は完成したのだが、東京駅ホームの数が少なかったために東京発の東北本線は ほとんどなく、その後も もっぱら東海道線の折り返し、引きあげ線として使われた。 |

| 複線プレートガーダ |

|

| 高架橋はコンクリート柱梁方式。 複線3主桁、閉床式だが一部が開いている。 |

| 神田方向を振り返る 2010.2.2 |

|

| 千代田町橋高架橋までの完成は1951年(昭和26年)12月だが、工事は東京駅側から行われたため、常盤橋架道橋の桁は1950年(昭和25年)に製作されている。 | |||

|

| レールの敷設工事中 2012.5.31 |

|

| 神田駅方向を見ている。 上り線は枕木とレールも敷設済み。 バラストではなく 防振の仕組みを施しているようだ。 緑の架道橋が見えている部分でも、特殊な骨組みが乗っている。 |

| D 部分 : 現在 新幹線 2線 |

| 1991年(平成3年)6月 : 新幹線 東京駅乗り入れ : |

| 山手線の外側から 2011.7.27 |

|

| 新幹線の連続橋梁は桁のサイズが大きい。 長さを調べてはいないが、スパンはB部中央部の4倍ほどありそうだ。 |

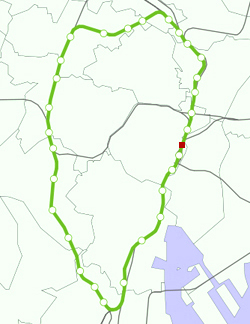

| 位 置 (終戦後の様子) |

| 龍閑川 1947年(昭和22年)7月の空中写真/国土地理院 |

|

| 神田駅 外濠 東京駅 |

| ■ 常盤橋 架道橋 データ | |||

|

位 置: | 千代田区大手町二丁目 東京駅より 593M 46 | |

| 管理番号: | 2 (東北線) | ||

| 道路名: | (仮称)常盤橋通り | ||

| 線路の数: | 現在 8 線 (下記 B~H は仮の呼び名) | ||

| H: 2線: 中央線 B: 4線: 京浜東北線2線、山手線2線 C: 旧東北本線、 東北縦貫線の工事中 D: 2線: 東北上越新幹線 | |||

| 総径間: | 17m 23 | ||

| 空 頭: | 高さ制限 : 3.6 m | ||

| 竣工年: | A: 1919年(大正8年) 中央線開通 B: 1925年(大正14年) 山手線開通 C: 1951年(昭和26年)増線 D: 1991年(平成3年) 新幹線東京乗入れ | ||

| 備 考: | 竣工時の名称は「常盤橋」 | ||

| 名前の由来: | 付近の橋に由来する。 | ||

| 3つの 常 盤 橋 |

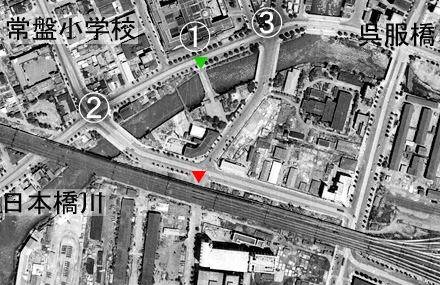

| 1947年(昭和22年)の空中写真/国土地理院 | ||

| 北 |  |

|

| 江戸時代から架かっていた ① 旧常盤橋(現在は 常磐橋)▼、 震災前に架けられた ② 新常盤橋、 震災後に架けられた ③ 常盤橋 が並ぶ。 現在はその上に高速道路が覆い被さっている。 |

| 詳細は、「番外. 常盤橋」に掲載した |

| Top Menu へ 山手線が渡る橋・くぐる橋 高橋俊一 番外.常盤橋 へ |