| 山手線 が 渡る橋 ・ くぐる橋 |  |

| 有楽町 → 新橋 |

| 番外.地下鉄 丸の内線 その2 |

| 渋谷駅の3階を直交する銀座線は正式に取り上げているが、ここの地下を通る丸ノ内線は まるでその存在がわからないので、番外とした。 東京 - 有楽町間で 山手線の外側に出た丸ノ内線が、新宿を目指すために 再び山手線の下を く ぐっている。 |

| 地下鉄丸ノ内線 池袋 - お茶の水間が開通したのは 1954年(昭和29年)。 その後少しずつ延長され、東京 - 西銀座(現 銀座)間が開通したのは 1957年(昭和32年)12月、霞ヶ関まで延長されたのが 1958年(昭和33年)10月 だった。 地下鉄が山手線を くぐる場所は、一般的には道路の下であり、最近は「大深度」。 また掘削方法も「シールド工法」であることが多い。 ところが初期の地下鉄は浅い部分を通っており、しかも高架橋を斜めに横切ることになったため、山下架道橋側のアーチ 1径間を、RC造の橋脚とPC桁に置き換え、アーチの第2径間はコンクリートで内側を補強した。 工事は 1957年(昭和32年)4月から 58年(昭和33年)8月にかけてだった。 工法・工期は『鉄道ファン』2013年5月号/小野田 滋 による |

| 丸ノ内線のおよそのルート | ||

| 北 |

|

泰明 小学校 旧外濠 東海道 新幹線 |

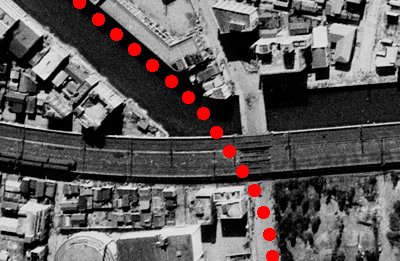

| 1948年(昭和23年)3月の空中写真/国土地理院 に加筆 |

| A 部分 : 高架橋 電車線4線分は 1910年(明治43年)9月に竣工 |

| 山手線の内側の道路 2013.3.21. | ||

ちょうど 地下鉄線の上あたりで 撮影。 東方向を見ている。 |

← |

|

奥のアーチ形と比べると、「すしざんまい」の天井がフラットなことからその違いがわかる。 |

||

| P C 桁 | ||

|

| コンクリートに置き換えられた橋脚 |

|

| 左側はアーチの内側を補強。 橋脚下部のレンガは残されている。 |

| また 山下架道橋の下に入口(前掲写真 右側 ←印)があり、向かい側のレンガ橋台とは対照的。 |

| 新橋側 山下橋架道橋 有楽町側 | ||

|

|

|

| B 部分 : 高架線2線は 1942年(昭和17年)7月に竣工 |

| B部分では 戦前に造られた高架の下を く ぐっている。 ここも A部と同じように補強されたはずだが、前出の『鉄道ファン』には B部(東海道本線部分)の記述は無いために、詳細は不明である。 山手線や新幹線に挟まれていて、外観も見ることができない。 |

| C 部分 : 新幹線 2線 |

| 1964年(昭和39年)10月 : 後からできた新幹線は、地下鉄部分を跨いでいる |

| C部 山手線の外側から 2010.8.12. |

|

| 現在は 多数の飲食店が入居している。 |

| 位 置 (終戦後の様子) | ||

| 泰明小学校 | ||

|

外濠 写真サイズ 400 × 261 |

|

| 1948年(昭和23年)の空中写真/国土地理院 |

| ■ 丸の内線 地下鉄構造物 データ | |||

|

位 置: | 千代田区丸の内一三丁目 | |

| 管理番号: | - | ||

| 線路の数: | 2 線 | ||

| 工 期 : | 1957年(昭和32年)5月~58年8月 | ||

| 開通年: | 1958年(昭和33年)10月 | ||

| くぐる線路: | 計 8 線 | ||

| 備 考: | 斜角 : 約 69度 丸ノ内線建設時は 6 線 後に新幹線2線が上を通る | ||

| 東京駅(丸の内)でターンして新宿に向かえば 山手線を横断する必要がなかったが、東京随一の繁華街 「銀座」に駅を設けるのは当然の事。 |

|||

| タイトルの地図について : 地図サイズ 299×94 |

| 明治42年(1909年)測図、 大正5年(1916年)第一回修正測図 1万分の1地図 「日本橋」に加筆 大日本帝国陸地測量部/国土地理院 発行 |

| Topへ - 架道橋 (ガード) ・跨線橋 - 高橋俊一 山下橋架道橋 へ |