| 山手線 が 渡る橋 ・ くぐる橋 |  |

| 有楽町 → 新橋 |

| 9. 山下橋 架道橋 |

| 遠 景(山手線の内側から) 2010.8.12. |

|

| 右が帝国ホテルタワー棟。ホテルの客待ちタクシーは、正面玄関から架道橋まで達する。奥は 旧リッカービル。 山手線の内側から順に 以下のような仮称を付ける。 |

|

| A 部 T 部 TS 部 |

: 山手線、京浜東北線 計 4 線 : 東海道本線 2線 : 東海道新幹線 2線 |

: 1910(明治43)年6月25日 開通 1956(昭和31)年 架け替え : 戦前 1942(昭和17)年7月までに増線 : 1964(昭和39)年 開通 |

| A (arch) 部分 | 1910(明治43)年6月25日に4線 開通 電車線2線、東海道本線2線として使用 |

|

| 1956(昭和31)年 架け替え工事 同年 11月 山手線と京浜東北線 分離 |

| 全 景(山手線の内側から) 2010.8.12. |

道路に橋脚を二本立てた3径間で、両側は歩道。付近の横断歩道には 交通量の割に信号が設けられておらず、歩行者優先ゾーンである。 |

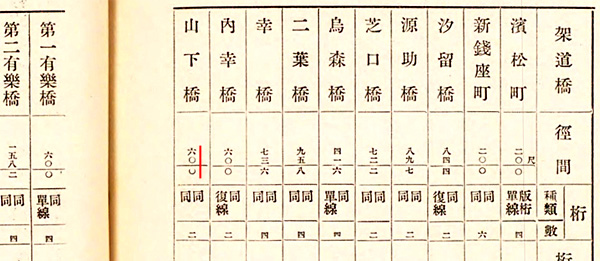

| 現在の桁は戦後に架け替えられたものだが、架道橋の長さ(道幅)は当初から 約18mだった。 この寸法は当時の工事記録『東京市街高架鉄道建築概要 』/ 鉄道院東京改良事務所 (1914) 18 ページに記載されている。 |

| 山下橋の径間は 内幸橋、第一有楽橋とともに 60尺(18.18m)。桁の構成も現在と同じで、複線が2組だった。 |

| それがなぜ架け替えられたかは、後半で。 |

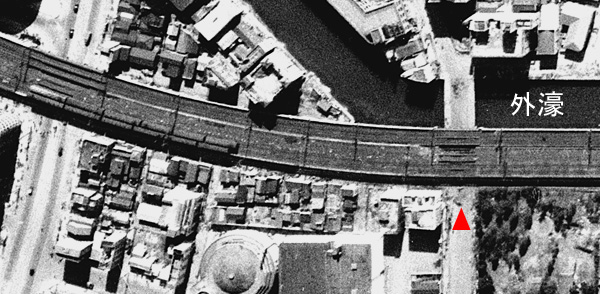

| 1948(昭和23)年)3月29日朝撮影の空中写真 | ||

← 有楽町 |

USA-M859-109 撮影 米軍:トリミング後に加筆 |

新橋→ |

| 架け替えられる 8年ほど前の写真で、左側に写っている山手線は6両編成。外濠側が東海道本線。 この時点では、4線のうち 東側 (写真では上側)の2線は使われいない。特に4線目は、バラストが取り除かれているためか凹んで見える。しかし、下の道路面は見えていない。 |

| 上から見下ろす 2012.8.20. | ||

| ↑ 有楽町 |

|

新橋 ↓ |

| 架け替えられた左側の4線には、雨よけのバックルプレートは付いているが、開床式(砂利が詰められていないガード)なので、電車の通過時は騒音がひどい。年配者にとってはなつかしいか? |

| 新橋方向の橋脚 2013.3.29. |

|

| 下路開床式の3主桁2線が2セット、細く 四角い橋脚が使われている。右側2線のブレース補強は後からのもの。 橋脚の下端がコンクリートで固められている理由がわからない。橋脚に車が接触するのを防ぐためだろうか? |

| 雨除け 2023.11.30. |

|

| A部4線には、桁の幅いっぱいのパンが取り付けられている。サイドには隙間があるが、継ぎ目無しのレールの効果と合わせて、走行音が小さくなっている。 |

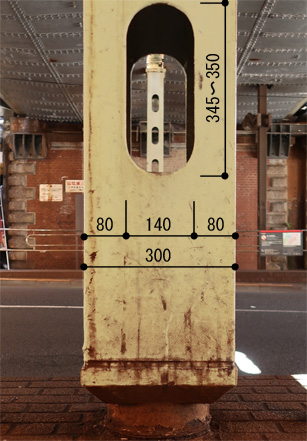

| 簡素な橋脚はボックス型 2023.11.30. | |

|

|

| 橋脚は プレートと穴あきプレートを溶接したものか? 高さは 約 3.7m。ボックスのサイズは 30cm 角。楕円の穴の間隔は 60cm 強。 |

| ブレースの取り付け状態 2013.3.29. |

|

| 取り付けには高力ボルトが使われている。 |

| 新橋側橋台 2010.8.12. |

|

| 建設当初のオリジナルで、隅石などは 火災の被害を受けていない。 |

| 有楽町方向 2012.8.20. |

|

| 反対側、有楽町側の橋台は、直下を 丸ノ内線 が横切る工事のために、レンガ造からコンクリート造に改築され、その部分は店舗となっている。 |

| 架け替えられた理由は? |

| 現在の桁は戦後に架け替えられたものだが、よそでは明治の桁が使われているというのに、なぜ架け替えられたのか「謎」である。小野田 滋氏が連載した『鉄道ファン / 東京鉄道遺産をめぐる 30 / 帝都の赤絨毯 -新永間市街線 その4-』でも、理由は書かれておらず、古い桁の詳細は「不明」となっている。 |

| 1957(昭和32)年から58年にかけて行われた、地下鉄丸ノ内線工事による橋台の造り直しが関係しているのかもしれないとも考えたが、使えるものは必ず再利用・転用する国鉄であるから、長さが同じなのに桁まで新しくする理由にはならない。 |

| スパンが変わらないのに架け替えられたのはここだけではなく、この先の 内幸橋・幸橋・二葉橋、新橋の先の芝口橋でも 全部または一部が新しくなっているので、 |

| ・材料の腐食、 ・強度不足、 ・不等沈下による歪み など、使い続けられなかった理由も考えられるが、 ・車の通行のために「桁下寸法」を大きくする のが目的だったのではないだろうか。 |

| かつて、一般的な車両の高さ制限は 3.8m だった。 現在の道路法は 1952(昭和27)年6月に制定された。3.8m の数値がいつ決められたのかは不確かだが、国鉄もこの数値をクリアするための努力があったと思われる。 |

| 桁の嵩上げ | ||||

|

|

| T(toukaidou)部 | :1942(昭和17)年7月 竣工、現東海道本線 |

| 戦前に2線を増線したのは、東海道線・横須賀線の線路容量が飽和に達した上に、品川に旅客操車場が新設され、それに伴う回送列車が増加したためである。しかし戦争が激しくなったため、高架橋が増設されたのは東京駅の手前、第4有楽町橋の中間までだった。 (第4有楽町橋高架橋 B部 参照) |

| 新橋方向 2013.3.29. | ||

TS部 |

|

A部 |

| 架道橋に続く、「内山下町橋高架橋」のT部分はRC(鉄筋コンクリート 柱梁)構造なので、その下には免税店などの店舗が入居していた。▲は 高架橋内を新橋方面へと続く通路。「新橋方面近道」という看板が出ていた。 |

| ⇩ |

| 「日比谷OKUROJI」のエントランス 2023.11.30. |

|

| 内山下町橋高架橋が改装されて、2020年9月に新しいまちがオープンした。▲が前の写真と同じ位置。 詳細は 番外「日比谷OKUROJI/現在の内山下町橋高架橋」に掲載している。 |

| 山手線の外側から 2010.8.12. | ||

T部 A部 |

|

TS部 |

| 山手線の外側から内側を見ている。右が有楽町駅方向。 すぐ手前に東海道新幹線の桁があるため、全体像は写せない。 |

||

| 橋 脚 | |

|

|

| 旧 A部の橋脚を少し単純化したデザイン。ここの工事は戦前だが、このデザインは戦後まで引き継がれた。柱のサイズは 上部が 400×420、テーパーがついた最下部で 300×320。 |

| 銘板は見にくい場所にあったが、何とか撮影できた。 |

---------------------------- 鉄 道 省 活荷重 KS18 途中不明 すは822 (3) 東京石川島造船所製作 昭和十五年(括弧内 不明) ----------------------- |

|

| すは:下路鈑桁、8:KS荷重の末尾一桁、22:支間、 (3):三径間。昭和15年(・・)は桁の製作年で、東海道線が有楽町駅の先まで増線されたのが1942(昭和17)年7月頃だった。 |

| TS 部分 | : 東海道新幹線2線:1964年(昭和39年)10月 |

| TS は Toukaidou Shinkansen の頭文字 | |

| 東京オリンピック開催に合わせて10月1日に開通。このため 工事や桁の製作はそれよりも早く、銘板は1963(昭和38)年である。 | |

| 山手線の外側から 2010.8.12. | ||

|

||

| 手前上部の桁は首都高。新幹線部分は さらにスパンが長い。本体の桁はねずみ色で、A部、T部と同じように、線路の上部に桁を突き出している。 | ||

|

TS部 |

| 位 置 (終戦後 6線の状態) |

| 1948(昭和23)年3月の空中写真 / 国土地理院 |

|

| 有楽町駅 新橋駅 |

| ■ 山下橋 架道橋 データ | |||

|

位 置: | 千代田区有楽町二丁目 東京駅より 1K 191M 30 |

|

| 管理番号: | 6(東海道線) | ||

| 道路名: | みゆき通り に続く道 | ||

| 線路の数: | 8線 (下記 A~TS は仮の呼び名) | ||

| 山手線の 内側から |

A: 4線: 京浜東北線 ・山手線 T: 2線: 東海道線 TS: 2線:東海道新幹線 | ||

| 総径間: | A:18.18 m (工事記録の 60尺による) 現在の塗装記録では 19.00m T:22.50 m(塗装記録による) TS:27.10 m(塗装記録による) | ||

| 空 頭: | 高さ制限 : 3. 9 m | ||

| 竣工年: | A: 1910(明治43)年6月 複線開通 1914(大正3)年12月 複々線開通 1956(昭和31)年6月 架替え工事 T: 1942(昭和17)年7月までに増線 TS:1964(昭和39)年10月1日 開通 | ||

| 名前の由来: | 江戸時代の見附・橋の名に由来する。 | ||

| 山下橋(山下見附) |

| 山下橋架道橋の下に 「山下橋跡」の説明板が立てられている。 橋名の由来に関係する部分だけを転記する。 |

| ここに山下橋がありました。山下門に付随する見附橋です。門は昔、山王社(日枝神社) の山下にあったものをここに移したため、その名にちなんで「山下門」と呼ばれました。 (中

略) 門は寛永13(1636)年 肥後熊本藩主細川忠利により構築されました。江戸城諸門の中では、最小であったようです。 明治6(1873)年7月、門は撤去され、あとに残った堀も昭和29年頃より逐次埋め立てられ、橋はその姿を消してしまいました。 昭和51年3月 千代田区教育委員会 |

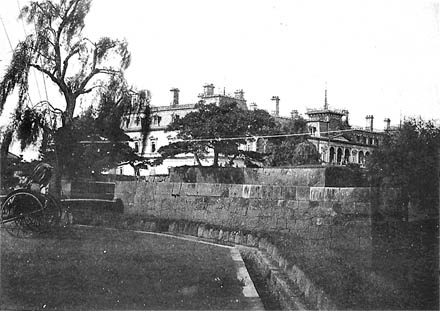

| その橋の写真が Wikipedia に載っている。出典は「鹿鳴館秘蔵写真帖」となっているが、国立博物館の公開写真にも同じものがあり、撮影 あるいは出版が、明治4(1871)年となっていた。 |

| 山下見附 |

|

| 明治6年に取り壊される前の姿。堀の外側、次の地図の▲あたり(現在のコリドー街あたり)から北を見て撮ったものである。山下橋の長さは短く、数メートル。低い欄干は石造りのようだ。 |

| 門が無くなった後の平面形状は、1883(明治16)年測量の 5,000 分の1地図でわかる。 |

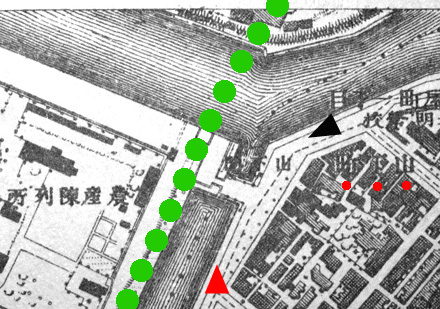

| 1883(明治16)年測量、1887(明治20)年出版の地図に加筆 |

|

| 一般の人の通行のために門は撤去されたわけだが、この地図では「橋」が表現されていないように思える。 山下門の外側(東側)が「山下町・・・」で、昭和の初めに「銀座」になるまで続いていた。 |

| 橋の左側の敷地は まだ「農産陳列所」だが、少し後の1890(明治23)年には 帝国ホテル(当初は東京ホテル会社)が開業した。 開業後に見附越しにホテルを撮った写真が、国会図書館デジタルライブラリーで公開されている。上の地図の▲から撮影したもので、門や土塀は無くなったが、橋と石垣はそのまま残っている。 |

| → 山下橋 |

|

← 堀の水 |

| 昭和初期の 山下橋 |

『日本地理風俗大系 II 』 より |

| この頃の山下橋は 木造のようだ。鉄筋の泰明小学校の竣工が 1929(昭和4)年なので、それ以降。高架橋の左側、現在の東海道本線の用地は確保されているが、まだ着手されていないので、1941(昭和16)年以前の撮影である。 |

| タイトルの地図について:地図サイズ 299×94 |

| 明治42(1909)年測図、 大正5(1916)年 第一回修正測図 1万分の1地図 「日本橋」に加筆 大日本帝国陸地測量部/国土地理院 発行 |

| Top Menu へ 山手線が渡る橋・くぐる橋 高橋俊一 内山下町橋 高架橋 へ |