| 山手線 が 渡る橋 ・ くぐる橋 |  |

| 有楽町 → 新 橋 |

| 13. 幸橋 架道橋 |

| 遠 景 (山手線の内側から) 2014.4.25. |

|

| ようやく 港区へ。 ここはかつては 御濠端。 左に見えるアーチの下が外濠で、その手前に「幸橋」が架かっていた。 山手線の内側から順に 以下のような仮称を付ける。 写真は南方向を見ているので、右が山手線の内側となる。 |

|

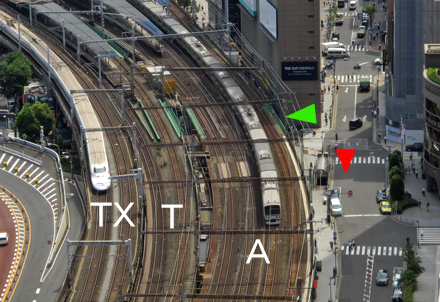

| ▼が架道橋、▼は旧「幸橋」のおよその位置 |

| A 部 T 部 TX 部 |

: 山手線、京浜東北線 計 4 線 : 東海道本線 2線 : 新幹線 2線 |

: 1910年(明治43年)6月25日開通 1956年(昭和31年) 架け替え : 戦前 1942年(昭和17年)7月までに増線 : 1964年(昭和39年)開通 |

| A 部分 | 1910年(明治43年)6月25日に2線開通 | |

| 1914年(大正3年)12月 東京駅開業 4線開通 1956年(昭和31年) 両側の2線、架け替え工事 同年 11月 山手線と京浜東北線 分離 |

| 近 景 (山手線の内側から) 2015.1.5. | ||

|

||

| 新橋方向を見ている。 4線のうち 両側(京浜東北線)の2線は架け替えられているが、その理由は不明。 橋台はそのままである。 道路に橋脚を二本立てた3径間だが、ほかの架道橋と違って中央スパンが狭い。 これは架橋当時の道路の状態に関係があると考えている。 |

||

|

||

| まずはその説明から。 記述は、内幸橋架道橋の項の「幸橋」の記述と重複する。 |

| 山手線は幸橋のすぐ横に通された。 「幸」の字義として「みゆき、行幸 すなわち 天子のおでまし」があるが、この橋の名称が「さいわいはし」 なのか 「みゆきはし」 なのかは未確認。 |

| 1871年(明治4年) 幸橋御門(御幸橋御門) |

|

| Wikipedia より (元版は 『鹿鳴館秘蔵写真帖』/平凡社) |

| 取り壊される直前の明治初年の姿。 堀の外側から北を見て撮ったもの。 橋(次の地図の▼)の長さは短く、低い欄干は石造りのようだ。 平面形状は、1883年(明治16年)測量の 5,000分の1地図でわかる。 |

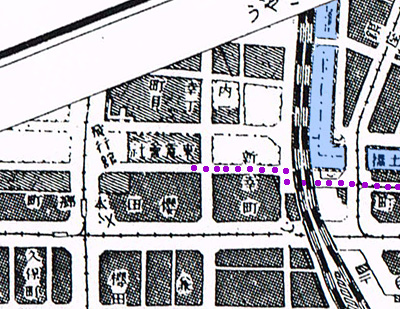

| 1883年(明治16年)測量 の地図 | ||

|

←建物 |

|

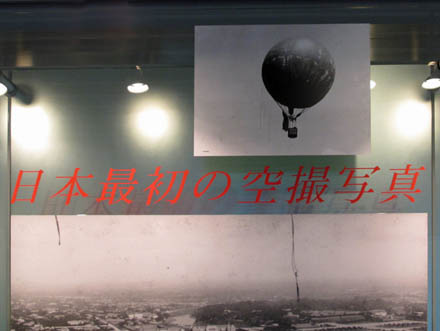

| ・・・・・ : 線路のおよその位置、 ○ : 幸橋 架道橋 の位置 門や櫓は取り払われたが、当初は橋や石垣がそのままだったことがわかる。 線路は外濠をかすめて通されたので、橋のすぐ脇を通った。 江戸期には幸町はなかったが、橋の前の広場だった所に家が建ち、地名が「新幸町」、濠の内側が「内幸町」となった。 注目は土橋が架かった汐留川右岸の建物。 1904年(明治37年)撮影、日本初の空中写真にも汐留川の建物が写っており、状況は前掲地図とほぼ同じ。 |

| 海軍省による実験的な空撮 |

|

| 明治になって築地(現在の中央卸売市場)に海軍兵学校が開設された。 その技士が気球を使って南から北の4枚の写真を撮ったのが、日本初の空中写真といわれている。 |

| ○ : 幸橋架道橋 奥の外濠沿いには家が無く、土橋より手前(東側)には川沿いに家が建ち並んでいる。このため、架道橋部分でカギ型になっている。 次は、この区間の開通から 6年後の地図。 大正時代になると外濠は埋め立てられていて、道路が通されたが、架道橋では南側に位置したままである。 道が先か 架道橋の完成が先か、同時か。 |

| 1916年(大正5年)一万分の地図 | ||

水路 |

|

汐留川 建物 道路 |

| 大日本帝国陸地測量部/国土地理院 サイズ: 400 × 300 |

| 真っ直ぐ通れる道の位置が、架道橋の南側となっている。 通常の中央を車が通る構造にすると、ガードの下で「蛇行」することになり、南側を通すことで対処したのではないだろうか? 汐留川だった所では、この「川沿いの建物の区画」が現在でも残っている。 |

|

| ↑川の跡に高速道路。 手前の道は外濠通り。 しかし現在の道路は、明治16年の地図のように、ふたたび山手線の内側で「雁行」している。 |

| 1930年(昭和5年)空中測量の地図 |

|

| 山手線の外側から内側を見ている。 1916年(大正5年)の地図が不正確だったとしても、架道橋の位置では、もともと道が南側(地図では下側)に寄っていた。 |

| 近 景 (山手線の外側から) 2014.4.25. |

|

| 橋に戻って橋脚を見る。 新橋方向を見ている。 |

| 道路に立つ橋脚 2014.4.25. |

|

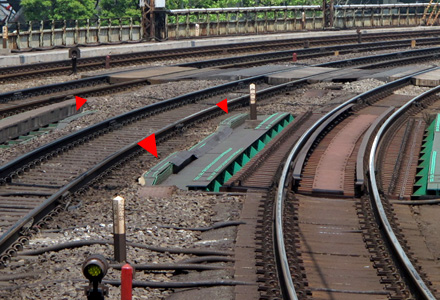

| 新橋側から有楽町方向を見ている。 中央の2線(山手線)がオリジナル。 通常 銘板は一番外側にだけ取り付けられるため、明治期の銘板は残っていない。 両側の穴の開いたボックス柱が 架け替えられたもので、ブレースはいずれも後から取り付けられたもの。 |

|

| 明治の橋脚 ↑ 1955年(昭和30年)頃の橋脚 |

| 明治の橋脚 2015.1.11. |

|

| 建設当初は四隅の ○印に、綱棒のブレースが張られていた。 |

| 新橋側の橋台 |

|

| 南側の広いスパンは主に車道にあてられて、歩道は狭い。 橋台は 震災や戦災の影響を受けていない。 4線の橋台はデザイン的に二分割され、中央に隅石がある。 |

| 有楽町側の橋台 2014.4.25. |

|

| 有楽町側のスパンはすべてが歩行者用だが、植え込みが作られている。 広すぎると自転車が置かれたり、寝泊まりする人が出るためだ。 東海道線の2線との間には 隙間がある。↑ |

| 脱落した銘板 ? |

|

| 昭和30年頃に架けられた桁の銘板が無い。 おかしいと思いつつも見過ごしていたが、再度訪れた時に、裏側にあることがわかった。 普通は必ず桁の外側に取り付けられるのだが、内側の非常に見にくい場所にあった。 (次の写真の左側) 取り付けの手違いだろう |

|

|

| フォトショップで無理矢理歪みを直すと、桁の製作年 昭和29年がはっきりと読め、『鉄道ファン』に小野田氏が載せている 「昭和31年の山手・京浜分離の時に架け替えられた」という記述の裏付けとなった。 ただし、架け替えられた理由については 記述がない。 桁の位置や線形も変わっていないようだし、桁下の高さもほかと同じである。 |

| 新橋駅 第2ホームから 2014.4.25. |

|

| 曲線部に架けられている。 中央2線の桁がオリジナル。 スパンの長い両端部の上部が高くなっている。 ▼ |

| 違いは桁の形式で、 古い桁 : 下路閉床式、バラストが敷かれている 新しい桁 : 中路開床式、少しだけ梁せいが高く、全スパンとも同じ高さ 部材の幅が広い しかし、京浜電車が重たかったということはないだろう。 |

| T 部 2 線分 | : 1942年(昭和17年)7月 竣工、現 東海道本線 |

|

| 新橋方向 2014.4.25. | ||

|

A部 | |

| T部 と A部の間から新橋駅方向を見ている。 駅が近いので線形の変更の可能性があるために、単線桁2線とされた。 道路を広く使うために、A部では2本だった橋脚を1本省略してスパンを長くした。 | ||

|

| 新幹線の下から山手線の内側方向 2014.4.25. | ||

| A部 |

|

TX部 → 有楽町 |

| すぐ手前に東海道新幹線の桁があるため、全体像は写せない。 |

| 新橋駅東海道本線のホームから |

|

| 下路閉床式の架道橋。 第1〜4線よりもスパンが長い分 桁のせいが高く、上部に突き出ている。 |

| TX 部分 | : 東海道新幹線 2線 : 1964年(昭和39年)10月 |

|

| 山手線の外側から 2014.4.25. |

|

| 架道橋の隣にあった外濠の延長線上に、第一ホテルが建っている。 |

| 近 景 2015.1.5. |

|

| 位 置 (終戦後 6線の状態) |

| 1948年(昭和23年)3月の空中写真/国土地理院 |

|

| 有楽町駅 新橋駅 |

| 写真サイズ 400 × 135 ドット |

| ■ 幸橋 架道橋 データ | |||

|

位 置: | 港区新橋一丁目 東京駅より 1K 665M 07 | |

| 管理番号: | 8 (東海道線) | ||

| 道路名: | − | ||

| 線路の数: | 8線 (下記 A〜TX は仮の呼び名) | ||

| 山手線の 内側から |

A: 4線: 京浜東北線 ・山手線 T: 2線: 東海道線 TX: 2線:東海道新幹線 | ||

| 総径間: | A: 22.30 m (工事記録の 73.6尺による) 現在の塗装記録は 22.95 mとなっている T : 29.57 m ( 塗装記録による ) TX : 29.42 m( 塗装記録による ) | ||

| 空 頭: | 高さ制限 : 3 . 3 m | ||

| 竣工年: | A: 1910年(明治43年)6月 複線開通 1914年(大正3年)12月 複々線開通 第1 ・第4線のみ 1956年(昭和31年)頃に 架替え工事 T: 1942年(昭和17年)7月までに増線 TX: 1964年(昭和39年)10月1日 開通 | ||

| 名前の由来: | 建設当時、すぐ北側の外濠に架かっていた 「幸橋」に 由来する。 |

||

| タイトルの地図について : 地図サイズ 299×94 |

| 明治42年(1909年)測図、 大正5年(1916年)第一回修正測図 1万分の1地図 「日本橋」に加筆 大日本帝国陸地測量部/国土地理院 発行 |

| Top Menu へ 山手線が渡る橋・くぐる橋 高橋俊一 二葉町橋 高架橋 へ |