| 山手線 が 渡る橋 ・ くぐる橋 |  |

| 新橋 → 浜松町 | |

| タイトル地図については 脚注を参照 |

| 新 橋 駅 |

| 2010.12.16 新橋駅 遠望 2024.1.22 | |

|  |

| 新橋駅では大屋根を架ける工事が行われ、上空からの見た目は一変した。日本初の鉄道は 旧新橋−旧横浜間 だったが、40年を待たずして ここに二代目の新橋駅が造られた。 |

| 図面と写真で見る 現 新橋駅 の 歴史 |

| 1872年(明治5年) : 官営、新橋 - 横浜間 開業 |

| 1883年(明治16年) : 日本鉄道、上野 - 熊谷間 開通 |

| 1885年(明治18年) : 日本鉄道、品川 - 赤羽間 開通 |

| 1900年(明治33年) : 新永間 市街高架線工事 着工 |

| 1906年(明治39年)10月1日 : 鉄道 国有化 |

| 1909年(明治42年)12月:烏森駅(現新橋) 開業 電車運転開始 |

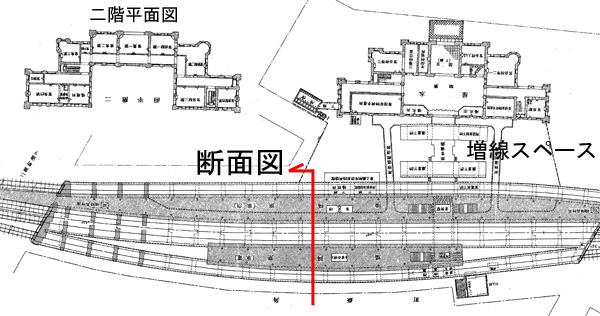

| 烏森駅 (二代目新橋駅) 平面図 に加筆 |

|

| 『東京市街高架鉄道建築概要』/1914年 鉄道院東京改良事務所/土木学会、 使用許可取得済み |

| 当初から2線の増線スペースが確保されていた。新橋(烏森高架橋)の構造はRC造の神田駅とは違って、レンガ積みによるアーチの高架橋である。 |

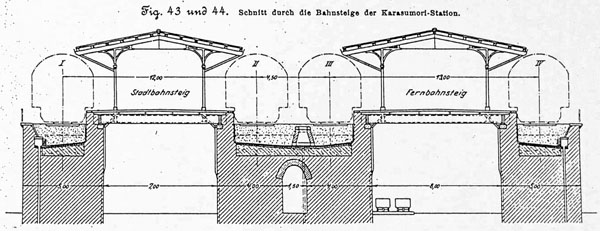

| 断面図 |

|

| 烏森駅部分の高架橋構造 / バルツァーがドイツ技術者協会の雑誌に掲載した 『Die Hochbahn von Tokio 』(1903) /日本交通協会所蔵のコピー より |

| 斜め線の部分が煉瓦造である。 今回の工事でホームの立ち上がりに穴が開けられたり、完全に取り払われたりしているので、それを確認することができた。 |

| 第二ホーム、工事の様子 2013.3.9. | |

|

|

| 刃先にダイヤモンドチップのついた円形の筒で開けられた穴。 ホームの高さが嵩上げされたので、最上部はコンクリート。 |

| 神田に遅れること 60年! 神田駅と同じように多くの壁が取り払われ、高架下の通行が改善される。 |

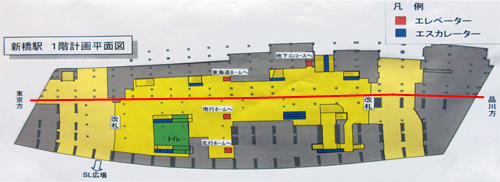

| 構内に掲示の計画図 |

|

| 赤線より下が 最初の4線分。 今まで 線路に平行な南北方向の動線が不自由だったものを、レンガアーチを撤去して新しい柱に置き換えることで、南北の改札が段差無しでつながるようだ。もちろん エレベータも設置される。柱のない所は 架道橋と同じ構造になる。西側を中心に 事務スペースにはレンガアーチが残る。 |

| 浜松町側から見た 二面のホーム |

|

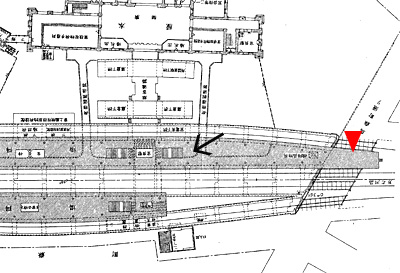

| 『東京市街高架鉄道建築概要』/1914年 鉄道院東京改良事務所 |

| 駅の開業は1909年。この報告書を作る時点(4年後?)で すでに列車線の延長工事が行われている。 場所は次の図面の▼部分で、報告書の完成時点では北側と同様にホームができていたのかもしれないが,開業当初に造られた列車線ホームは烏森高架橋の範囲だった。それでは長さが足りなかったためか、南側の烏森架道橋部分に多数の木材の桁を渡して、木造のホームを延長しているところだ。ガラスの箱はエレベータ。右側に駅舎の一部が写っている。 |

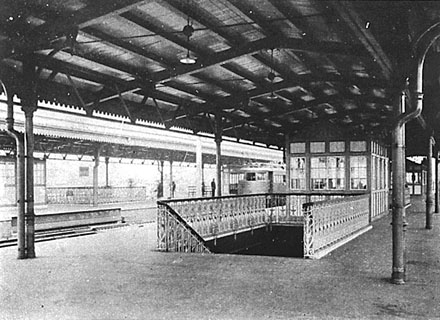

| 竣工当時の列車ホーム |

|

| 国会図書館デジタルアーカイブ より |

| 平面図の黒い矢印から 電車ホームを見たもの。上家の形式は同時期に建設された東京駅と同じ。ここも震災で被害を受けた。 |

| 1914年(大正3年)12月:東京駅開業 |

| 1919年(大正8年): 神田-東京間が開通して「のの字運転」 |

| 1923年(大正12年)9月: 関東大震災 で大きな被害 |

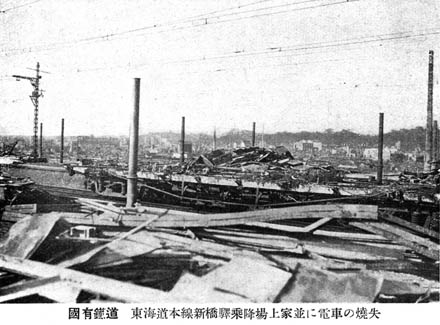

| 焼け落ちた駅舎 |

|

| 土木学会/『関東大地震震害調査報告』鉄道 より、 使用許可取得済み |

| レンガ造の躯体は使用に耐えると判断され、フラットなコンクリートの屋根を設けて、戦後も長く使われた。 |

| ホームの上屋は倒壊、電車が焼失 |

|

| 土木学会/『関東大地震震害調査報告』鉄道 より、 使用許可取得済み |

| 遠くに見えるのが愛宕山だと思われるので、東から西を見たものだろう。電車線ホームの手前に、焼け落ちた電車の台車がある。ホームには鋳鉄製の柱だけが立っている。 電車線のホーム上家は、古レールを使って再建された。 |

| 今回の改造工事前の第一ホーム 2012.8.15. |

|

| 大屋根工事で、この上屋はすべてなくなった。 |

| 1925年(大正14年): 神田-上野間 開通、山手線 環状運転開始 |

| 1942年(昭和17年)7月までに 東海道本線を2線増線 |

| 戦前に2線を増線したのは、東海道線・横須賀線の線路容量が飽和に達した上に、品川に旅客操車場が新設され、それに伴う回送列車が増加したためである。しかし戦争が激しくなったため、高架橋が増設されたのは東京駅の手前、第4有楽町橋の中間までだった。 (第4有楽町橋高架橋 B部 参照) |

| 1947年(昭和22年) 終戦後の新橋駅 |

|

| 画像サイズ 400 × 244 /国土地理院/撮影は米軍 |

| 空襲の被害は小さかったようだ。第二ホームには上屋が無いので、電車線は第一線・二線だけが使われていたと思われる。 第二ホームの上家は 恐らく昭和30年頃に新設された。 |

| 1956年(昭和31年):山手線 京浜東北の完全分離運転 |

| 1964年(昭和39年):東海道新幹線開通、貨物駅構内を通過 |

| 1963年6月(昭和38年) の新橋駅 |

|

| 国土地理院/地理空間ライブラリー MKT636-C9 より |

| 新幹線の建設中。本屋は一部が取り壊されたが、まだ健在。 |

| 1970年(昭和45年):駅舎が取り壊される(Wikipediaによる) 1971年の空中写真を見ると 確かに駅舎がない。 横須賀線地下ホーム新設に伴うものだそうだ。 現在は 小さいながらも高架橋からは独立した建物がある。 |

| 右側は ゆりかもめ 新橋駅。 |

| 駅名 新橋 の由来 |

| 江戸時代に、汐留川に架けられた橋名に由来する。場所は中央通りを高速道路が跨ぐ所。 |

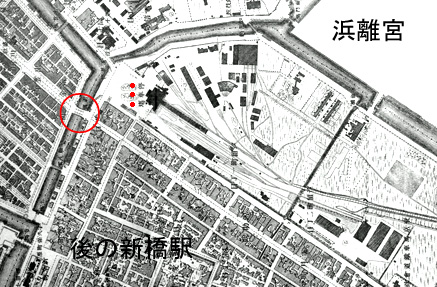

| タイトルの地図について : 地図サイズ 299×90 |

| 明治42年(1909年)測図、 大正5年(1916年)第一回修正測図 1万分の1地図 「日本橋」に加筆 大日本帝国陸地測量部/国土地理院 発行 |

| Top Menu へ 山手線が渡る橋・くぐる橋 高橋俊一 番外.大屋根工事 へ |