| 山手線 が 渡る橋 ・ くぐる橋 |  |

| 新 橋 → 浜松町 |

| 4. 日陰橋 架道橋 |

| 十字路の中央をほぼ45度で線路が横切ったため、片側が別の架道橋に繋がっているという、特殊な形状の架道橋となった。 |

| タイトルが水色の写真は、10年以上前の撮影(過去の様子)であることを示す。 |

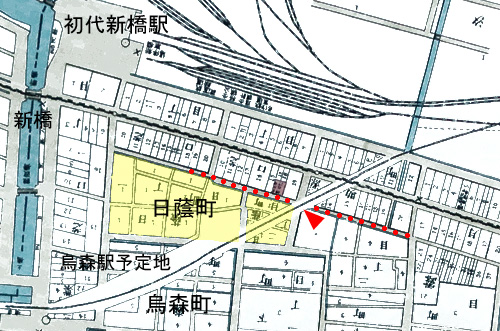

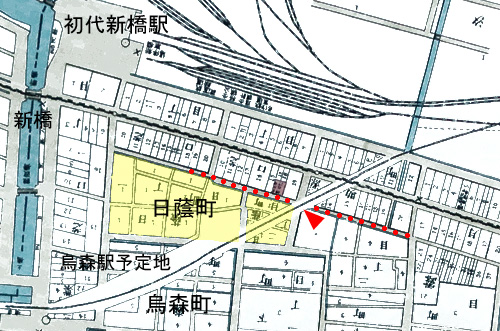

| A:東京市 芝區全図 より |

『東京市芝區全図』東京郵便局 / 明治40(1907)年1月調査 |

| 江戸時代に「日蔭町通り」と呼ばれていた道である。 |

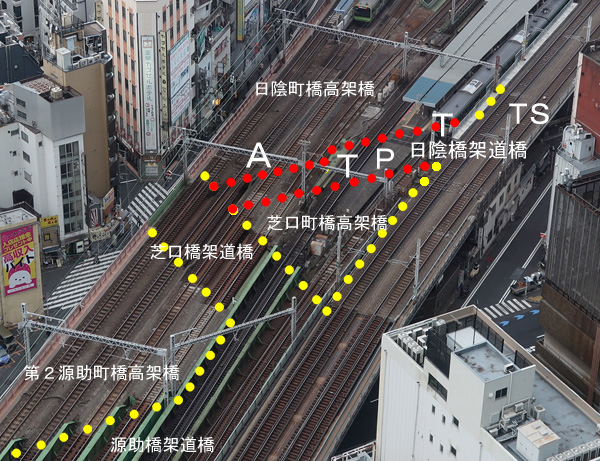

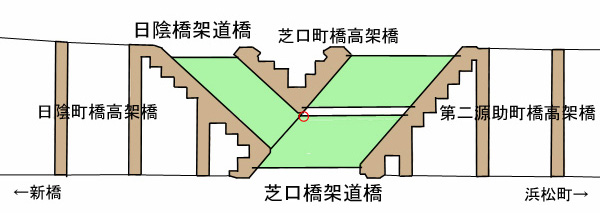

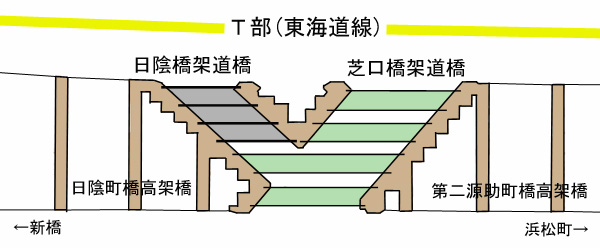

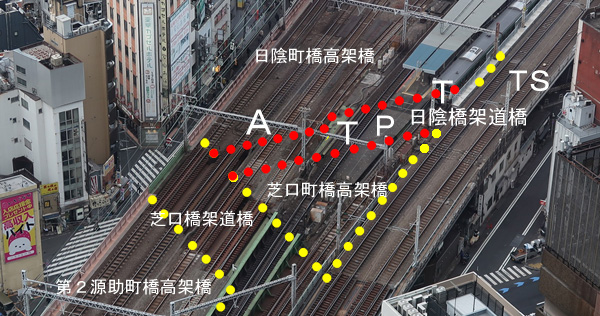

| 山手線の内側から順に、以下のような仮称を付ける。 |

| A部 T部 P部 TS部 | :現在は山手線、京浜東北線 :東海道本線 2線 :新幹線 2線 |

:1909(明治42)年6月25日 2線開通 もともと本架道橋としては 3線 現在は 2線 :戦前 1942(昭和17)年7月までに増線 T部の間に P部を挟む :1964(昭和39)年 開通 |

| ただし、ここに架かかっているのは 連続した「烏森橋架道橋」 | ||

| 近 景 2012.5.12. |

|

| 山手線の内側から。架道橋を抜けると新橋駅東口に出る。奥から手前への一方通行だが、通行する車両はほとんど無い。 見えている桁は 芝口橋架道橋なので、注意が必要。 |

| 芝口橋架道橋 2014.5.2. |

|

| 前掲写真の向きから90度方向を変えると、芝口橋架道橋を見通せる。これならば、見える桁が芝口橋だと聞いても違和感は無い。 ▲が、日陰橋架道橋の道。 |

| A 部分 | 1909(明治42)年12月に2線開通 1914(大正3)年12月 東京駅開業 4線開通 |

| 東京市街高架鉄道の工事は 1900(明治33)年に開始された。本架道橋の橋台部分は 1903(明治36)年には完成していたが、日露戦争(1904-05年)で一時中断され、烏森駅まで開通したのは 6年後の 1909年だった。 | |

| 『新永間建築事務所 初代工事写真集』1978 / 東京第一工事局 による (以下『初代工事写真集』とする) | |

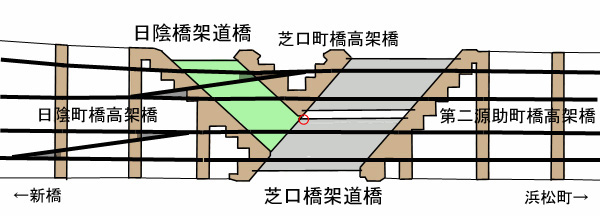

| B:A部 開通当初の模式図 |

参考資料:『帝都の赤絨毯 -新永間市街線 その6-』小野田 滋 / 鉄道ファン 2013年7月 |

| 緑の部分が日陰橋架道橋。当初から第1線は本架道橋の上には掛かっていなかった。 第2線は一部が掛かっているだけで、さらに第3・4線には丁度ポイント(分岐器)がのっていたため、線路ごとの桁を架けるわけにはいかず、全体でひとつの桁(緑色部)だった(前掲資料)。 |

| この構造が関係しているのか、市街高架鉄道の工事の工事記録『東京市街高架鉄道建築概要』/1914年 鉄道院東京改良事務所には本架道橋の名前が載っておらず、まさに「日陰者」の架道橋となっている。 |

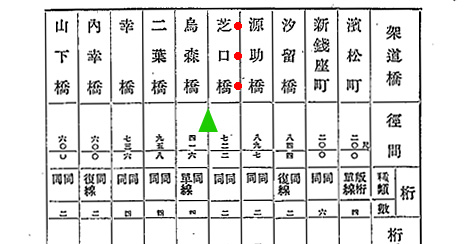

| 芝口橋と烏森橋との間にあるべき 本架道橋の名が無い。 |

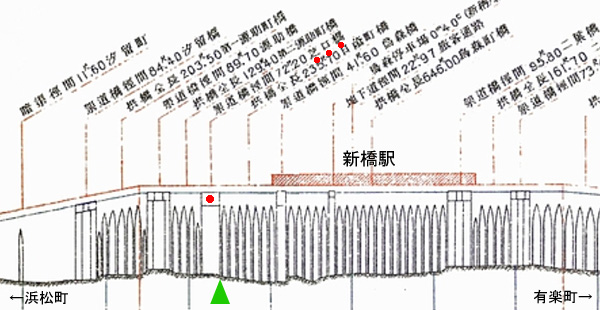

| 同書の「縦断面図」にも無く、芝口橋架道橋●の次は日陰町橋高架橋になっている。なお 芝口町橋高架橋も省略されている。 |

| 1956(昭和31)年頃:架け替え | |

| 田端 - 田町間の完全複々線化、山手線と京浜東北線の分離(同年 11月)を機会に、新橋 -有楽町間の桁下を大きくする目的と思われる桁の架け替えが複数箇所で行われた。日陰橋・芝口橋の両架道橋も架け替えられ、本架道橋はコンクリート製の桁となった。 | |

| ⇩ |

| ふたつの架道橋が嵩上げされたと考える根拠は、新橋駅以南の線路勾配である。縦断面図に見るように、竣工当時は源助橋から新橋駅の先まで水平だったものが、現状では傾斜がついている。 |

| 上り勾配 | |

|

|

| 南方向を見ている。勾配は4‰(パーミル)で、烏森橋架道橋の手前から始まって源助橋架道橋まで。計算すると、芝口橋架道橋で 約40cm、源助橋までだと 約80cm上ることになる。 |

| 芝口橋架道橋の下から 2012.5.21. | ||

|

||

| 旧日蔭町通りは 南(手前)に向かって一方通行。道幅は左の歩道が約1m、車道が4m強で 計5.27m。 正面の橋台は日陰町橋高架橋の南端で、芝口橋と日陰橋架道橋の両方の橋台を兼ねている。桁を受ける部分はコンクリートで造り直されていて、嵩上げされたように見えるが詳細は不明。 |

||

| 日陰橋架道橋の下から 2012.5.21. | ||

|

||

| 少し進んだ位置から 山手線の外側(北方向)を見ている。コンクリートの桁が「真の」日陰橋架道橋で、この上を2線が横切っている。 | ||

| 架道橋の浜松町側 2024.1.21. | ||

|

芝口橋架道橋 |

|

| 前掲写真の橋台の右側。芝口町橋高架橋の北面である。 |

| T部 2線 | : 1942(昭和17)年7月 竣工 東海道本線 |

| 東海道線上下線の間に、今は使われていないプラットホーム P部を挟んでいる。 |

| 戦前に2線を増線したのは、東海道線・横須賀線の線路容量が飽和に達した上に、品川に旅客操車場が新設され、それに伴う回送列車が増加したためである。しかし戦争が激しくなったため、高架橋が増設されたのは東京駅の手前、第4有楽町橋の中間までだった。 (第4有楽町橋高架橋 B部 参照) |

| T部 浜松町側の橋台 2024.1.21. |

|

| T部は第5線と6線(左側)で、駅間近でホームがあるために2線間に間隔があり、それぞれの橋台が独立している。線路とほぼ45度をなす橋台の開口部に曲線を用いたため、かまぼこを斜めに切り落とした形になっているが、戦前のコンクリート型枠工事はこれをきれいに造り出している。 橋脚は分厚い鉄板で耐震補強された。 |

| 南方向を見る 2012.5.21. |

|

| 同じく 新幹線の下から |

|

| 第6線の桁のほぼ全体が見えている。A部よりも桁が長く、歩道が2m以上広くなっている。桁下寸法は3.8 m。 |

| ホームから見た T部の桁 2024.1.22. | |

|

|

| 南方向(浜松町方向)を見ている。上部が少し道床より上に突き出た閉床式で、バラストで埋まっているが、一部 何か別の仕掛けが施されている。 左写真の標識はキロポストで、東京駅からちょうど2km。 |

| P 部分 | :新橋駅 第三ホーム |

| 日陰橋架道橋に架かるのは東海道線ホームの南端部で、ほとんどの部分が現在は使われていない。 |

| 次の写真で見るように、終戦時までここは開口部▼で、ホームは無かった。 |

| C:1947(昭和22)年8月の空中写真 |

|

| 東海道線のホームは北側に伸ばされていて、すでにかなり長かった。開口部はそれなりの幅があり、南側が狭い不定形。 |

| 1956(昭和31)年3月の空中写真ではまだホームは延長されておらず、1961(昭和36)年3月にはできていたようだ。 61年の写真は解像度が悪いので、1963(昭和38)年6月の写真を掲げておく。 |

| D:1963(昭和38)年6月の空中写真 |

|

| プラットホームの南端 |

|

|

| 手前が架道橋上の部分。斜めのエキスパンション・ジョイントの奥は芝口町橋高架橋上にある。 |

| 写真Cの開口部にホーム桁を架けるために、南北に独立した柱が新設された。 |

| P 部 南側 2024.1.22. | P 部 北側 2012.5.21. |

|

|

| 幅の狭い南側は1本柱(T型)、北側は2本柱の橋脚が建てられ、リベット留めのトラス部材 5つを組み合わせた桁が架けられている。現地は実際にはずっと薄暗い。 |

| トラスで構成された桁 |

|

| 右側はT部の第5線。道床よりも高い桁とホーム床板との間に隙間があり、光が差し込んでいる。 |

| 古レールによるトラス |

|

| トラスは小形のレールを再利用したもので、リベットが使われている。どこかで使われていたそのトラス材を、再度ボルトを使って組み立てている。床版の中には繋ぎ材があるはずだ。 |

| TS 部分 | :東海道新幹線 2線:1964(昭和39年)10月 |

| 東京オリンピック開催に合わせて10月1日に開通。 |

| 山手線の外側 2015.1.5. |

|

| 中央左側に日陰橋架道橋が見えているが、新幹線の架道橋は左右とも「烏森橋架道橋」の名称で連続した桁となっているため、再度日陰は省略となる。 |

| 位 置 (終戦後 6線の状態) |

| 1947(昭和22)年の空中写真 / 国土地理院 |

|

| 新橋駅 浜松町駅 |

| ■ 日陰橋 架道橋 データ | |||

|

位 置: | 港区新橋三丁目、 東京駅より2K 38M 23 |

|

| 管理番号: | 11 (東海道線) | ||

| 道路名: | 旧 日蔭町通り | ||

| 線路の数: | 4線 (下記 A~T は仮の呼び名) | ||

| 山手線の 内側から |

A:2線:京浜東北線・山手線 1線が一部のみに掛かる T:2線:東海道線 | ||

| 径 間: | A:不明(橋台間 5.27m) T:16.00 m(塗装記録による) |

||

| 空 頭: | 高さ制限 : 3.8 m | ||

| 竣工年: | A:1910(明治43)年6月 複線開通 1914(大正3)年12月 複々線開通 1956(昭和31)年頃 架け替え T:1942(昭和17)年7月までに増線 | ||

| 名前の由来: | 架道橋が架かる道・・・・が、江戸時代 に日蔭町通り と呼ばれていたため。 下図参照。 |

||

| 東京市芝區 全図(再掲) |

『東京市芝區全図』東京郵便局 / 明治40(1907)年1月調査 |

| 日蔭町の歴史・由来については、3. 日蔭町橋高架橋 の後半を参照してください。 |

| Top Menu へ 山手線が渡る橋・くぐる橋 高橋俊一 芝口町橋高架橋 へ |