| 山手線 が 渡る橋 ・ くぐる橋 |  |

| 新橋 → 浜松町 |

| 5. 芝口町橋 高架橋 |

| タイトルが水色の写真は、10年以上前の撮影(過去の様子)であることを示す。 |

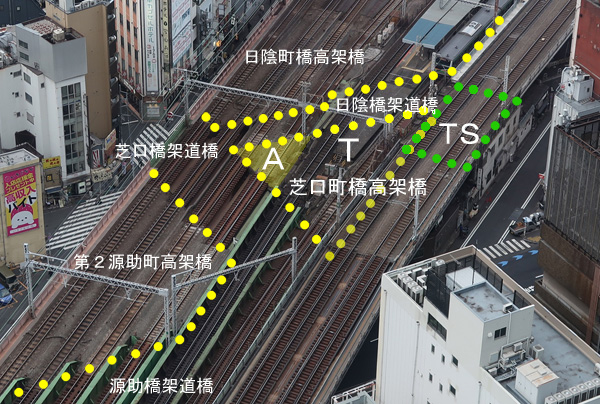

| 芝口町橋高架橋の当初の平面形(A部 黄色の網掛け)は小さな三角形で、旧東海道線の2線だけが通っていた。新幹線部分は既存部とは違って架道橋が長く、高架橋(緑)は変則的な位置にある。 |

| 山手線の内側から 以下のような仮称を付ける。 |

|

| A部 T部 TS部 |

:2線 :2線 :2線 |

: 1909(明治42)年12月 品川-烏森間 開業 : 1942(昭和17)年7月までに増線 : 東海道新幹線 1964(昭和39)年 開通 |

| A 部分 | :旧東海道本線 2線分 1909(明治42)年 品川-烏森間 開業 |

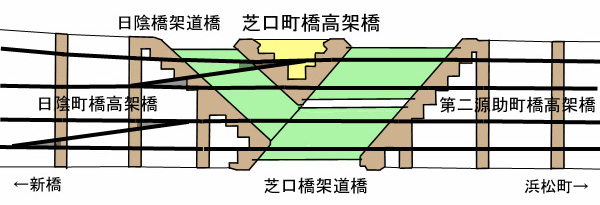

| 高架橋A部の 概略平面図 |

|

| 黄色の部分が当初開通したA部の高架橋で、開通した4線のうちの 第3・4線が通っていた。アーチはひとつだけ(1径間)で両側とも橋台のため、メダリオンは無かった。 |

| 橋台のコーナー 2024.1.22. |

|

| 三角形の頂部。左面が日陰橋架道橋の橋台、右が芝口橋架道橋の橋台であるため、どちらにも「芝口町橋高架橋」の名称板は無い。 |

| 橋台の様子 | |

|

|

| 左面の日陰橋架道橋側はさほどではないが、右側は火災の被害を受けたようで、花崗岩の表面が崩れている。またレンガ面も痛んだようで、レンガタイルが張られていた。 |

| コーナー部も上から下まで補修されている。 小野田氏の記述 (『帝都の赤絨毯 -新永間市街線 その6-』鉄道ファン 2013年7月) によると、このコーナーにアンカーされた「柱」が芝口橋架道橋の桁の一カ所を支えていたそうだ (下図の赤丸○あたり)。それは建設当初、ふたつの桁が特別な位置関係にあったため、橋台に掛からない部分があったためである。 |

| 戦後にすべての桁が架け替えられたので、今は無い。 |

| T部 2線分 | :1942(昭和17)年7月 竣工、現 東海道本線 |

| T部北側 日陰橋架道橋の橋台 2024.1.22. |

|

| 浜松町方向を見ている。構造は柱梁形式(ラーメン構造)で、北側では第5線・6線の橋台がそれぞれ独立。左側の▲の隙間から、高架橋の東面を見ることができる(次の写真)。 |

| T部東側の北部 | 高架橋の名称板 |

|  日陰橋架道橋の下から見た T部高架橋の東面。 その左側は 新幹線の高架橋で、両者のあいだの通路は極狭い。 作業がやりにくいにもかかわらず、柱はしっかり補強され、名称板も張り直されている。 |

| 左:A部南側、右:T部南側 の橋台 | T部南側 源助橋架道橋の橋台 2024.1.22. |

|

|

| 次は高架橋の南側。ともに北方向を見ている。 南側の第5線・6線は特殊で、ふたつ先の「源助橋架道橋」の橋台となっている。戦前に東海道本線が増線された時、第二源助町橋高架橋部分は増設せずに、ここまでの長大な桁を架けたためである。詳しくは源助町橋の項で。 |

| T部東側の南部 | T部東面の南部 2024.1.21. |

|

|

| 左写真は北方向、右写真は西方向(山手線の外側から内側)を見ている。 左写真:新幹線の高架下に、都営地下鉄浅草線の入口がある。普段利用しないので、こんな所に入口があるのを知らなかった。しかも、建物の陰になっていて見えづらい。 |

| T部の高架橋は上部の手摺りもコンクリート製。 三角形の底辺にあたる東側は比較的短く、半分が新幹線の高架橋に遮られている。右写真はその南側の様子で、ここにも名称板が付けられている。 |

|

高架橋には 東海道線のホームの一部が乗っている。ただし現在は使われていない部分である。 |

| 東海道線のホームから | ||

|

使われていない ホーム南端 |

|

| T部はコンクリートの手摺りの部分で、前掲写真にその南側が写っている。手前は日陰橋架道橋のT部。 右奥の使われなくなったホームの一部は、芝口町橋高架橋の上に乗っている。 |

| TS部分 | :東海道新幹線2線:1964(昭39)年10月 東京オリンピック開催に合わせて開通 |

| 山手線の外側(東側) |

|

| 中央部から左側にかけてが新幹線の高架橋部分。 |

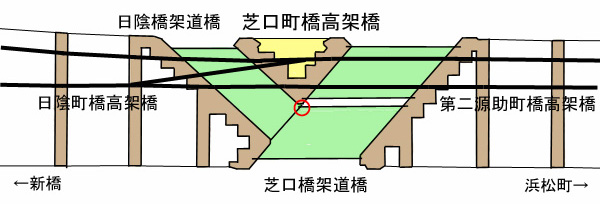

| 位 置 |

| 1948(昭和23)年3月の空中写真 / 国土地理院 |

|

| 新橋駅 浜松町駅 |

| ■ 芝口町橋 高架橋 データ | |||

|

位 置: | 港区新橋三丁目 | |

| 管理番号: | - | ||

| 道路名: | - | ||

| 線路の数: | 6線(下記A~TS は仮の呼び名) | ||

| A: 2線:京浜東北線、山手線 T: 2線:東海道本線 TS:2線:東海道新幹線 | |||

| 橋 長: | 不明、T部で 20 m 程度か? | ||

| アーチの数: | A部 1径間 | ||

| 竣工年: | A:1909(明治42)年12月 品川-烏森間 開業 T:1942(昭和17)年7月までに増線 TS:1964(昭和39)年10月 | ||

| 名前の由来: | 建設当時の付近の町名「芝口町」 による |

||

| 芝口町の歴史 |

| 江戸期からの町名。 | |

| ・ ・ ・ ・ |

江戸時代以前 付近は海(日比谷入江)だった。 関ヶ原の戦い後、家康が定めた当初の東海道の起点は、日比谷入江の南西に位置する「本芝」だった。 その後 日比谷入江を埋め立て。残した汐留川に「新橋」を架け、東海道を日本橋まで延ばした。 江戸城築城に際して、日比谷御門の造営のために、現在の日比谷公園内から、後の芝口二・三丁目に町屋が移転。日比谷町と称していた。 |

| ・ ・ ・ |

1707(宝永4)年、芝口御門建設のための立ち退きの替え地として、芝口一丁目(・・・印)西側町(切り絵図 緑の網掛けの西側)があてられた。 1707(宝永4)年に、日比谷町二・三丁目は 芝口町二・三丁目に改称。「芝口」とは、新橋以南の「芝」地域への入口の意。 1710(宝永7)年に、南の「札の辻」にあった門を新橋の北詰に移築し、枡形の城門とした。芝口町と向かい合う位置にあったために「芝口門」と呼ばれるようになり、橋の名も「芝口橋」となった。 |

嘉永3(1850)年発行 江戸切絵図 愛宕下之図 に加筆 |

| ・ | 1724(享保9)年 門は焼失。やがて石垣も撤去され、橋の名は 新橋 に戻されたが、芝口の町名は残った。 |

| ⇩ |

| 東京市芝區全図 |

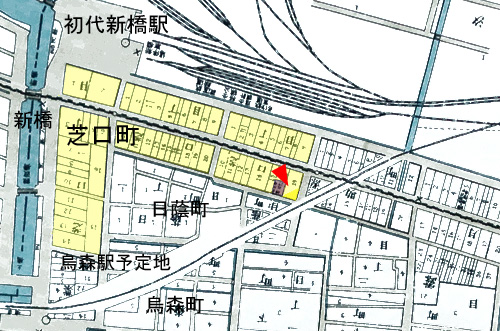

『東京市芝區全図』東京郵便局 / 明治40(1907)年1月調査 |

| 切り絵図から 約60年。江戸時代の町名がそのまま受け継がれている。▼が 高架橋で、芝口町三丁目の南西の角にあたる。 |

| この項の参考 URL : |

| 『江戸町巡り /【芝/芝口】』、 『写真でひもとく街のなりたち』三井住友トラスト不動産、 『国立国会図書館デジタルコレクション』江戸切絵図、 |

| タイトルの地図について : 地図サイズ 299×94 |

| 明治42年(1909年)測図、 大正5年(1916年)第一回修正測図 1万分の1地図 「新橋」に加筆 大日本帝国陸地測量部/国土地理院 発行 |

| Top Menu へ 山手線が渡る橋・くぐる橋 高橋俊一 芝口橋架道橋 へ |