| 山手線 が 渡る橋 ・ くぐる橋 |  |

| 新 橋 → 浜松町 |

| 6. 芝口橋 架道橋 |

| 特徴:十字路の中央をほぼ45度で線路が横切ったため、芝口橋架道橋の北側橋台に日陰橋架道橋の開口部があるという、特殊な形状の架道橋となった。 また 山手線の外側、東海道線と新幹線に架かるのはともに「源助橋架道橋」であるために、本架道橋はA部だけとなり、これもまた珍しい構成である。 |

| タイトルが水色の写真は、10年以上前の撮影(過去の様子)であることを示す。 |

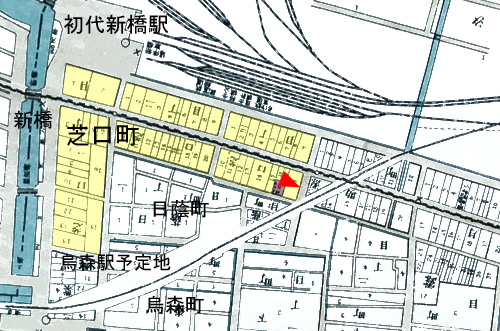

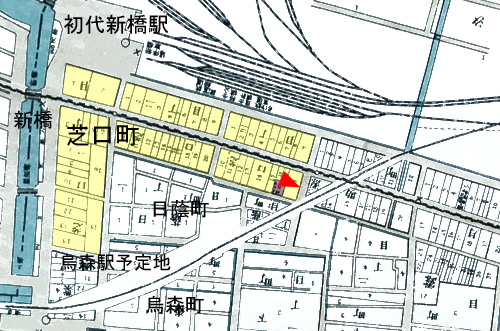

| A:東京市 芝區全図 より |

『東京市芝區全図』東京郵便局 / 明治40(1907)年1月調査 |

| 江戸時代からの町名「芝口町」と「源助町」とのあいだの道▼に架けられた架道橋である。 |

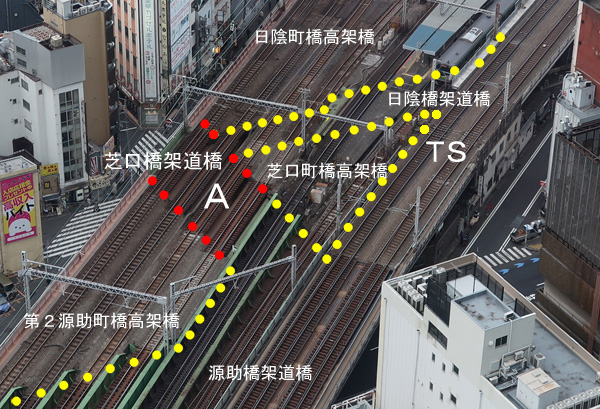

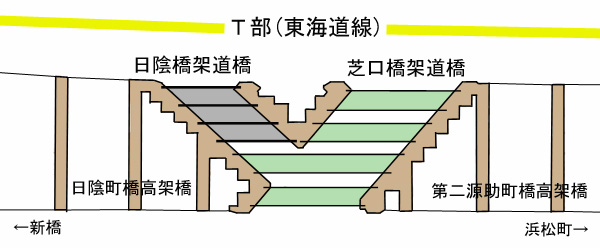

| 山手線の内側から順に、以下のような仮称を付ける。 |

| A部 TS部 |

:現在は山手線、京浜東北線 :新幹線 2線 |

:1909(明治42)年6月25日 2線開通 :1964(昭和39)年 開通 ただし 架かっているのは源助橋架道橋 |

| 近 景 2014.5.2. |

|

| 芝口橋架道橋を見通したところ。▲が、日陰橋架道橋への道。 ガード下は自転車とバイクの駐輪場になっていて、車は通れないために「桁下の高さ制限」は掲示されていない。 |

| A 部分 | 1909(明治42)年12月に2線開通 1914(大正3)年12月 東京駅開業 4線開通 |

| 1909(明治42)年12月に2線開通 | |

| 東京市街高架鉄道の工事は 1900(明治33)年に開始された。本架道橋の橋台部分は 1903(明治36)年には完成していたが、日露戦争(1904-05年)で一時中断され、烏森駅まで開通したのは 6年後の 1909年だった。 | |

| 『新永間建築事務所 初代工事写真集』1978 / 東京第一工事局 による | |

| 1914(大正3)年12月 東京駅開業 4線開通 | |

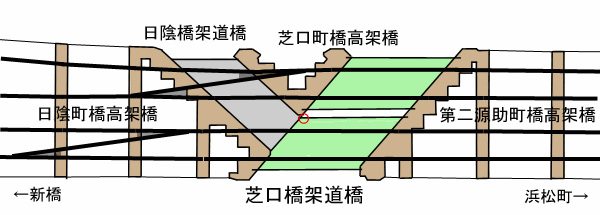

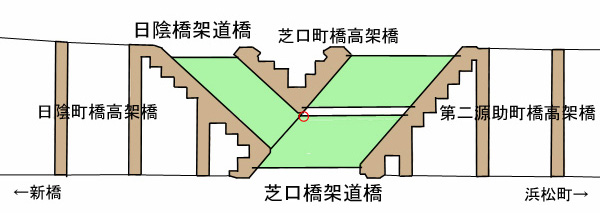

| B:A部 開通当初の模式図 |

参考資料:『帝都の赤絨毯 -新永間市街線 その6-』小野田 滋 / 鉄道ファン 2013年7月 |

| 緑の部分が芝口橋架道橋。当初は、複線2主桁の桁が2本架けられていた。 |

| 1956(昭和31)年頃:架け替え | |

| 田端 - 田町間の完全複々線化、山手線と京浜東北線の分離(同年 11月)を機会に、新橋 - 有楽町間の桁下を大きくする目的と思われる桁の架け替えが、複数箇所で行われた。日陰橋・芝口橋の両架道橋も架け替えられ、本架道橋は4本の単線桁となって、現在も使われている。 | |

| ⇩ |

| 上から見た 芝口橋架道橋 | ||

| 新橋 ← |

|

→ 浜松町 |

| 以下の勾配についての記述は 日陰橋架道橋と重複する: | |

| ふたつの架道橋が嵩上げされたと考える根拠は、新橋駅以南の線路勾配である。竣工当時は源助橋から新橋駅の先まで水平だったものが、現状では傾斜がついている。 旧東海道、国道15号(第一京浜)に架かる 源助橋架道橋 の桁下寸法を高くするためだったと考えられる。 |

|

| 上り勾配 | |

|  |

| 南方向を見ている。勾配は4‰(パーミル)で、烏森橋架道橋の手前から始まって源助橋架道橋まで。計算すると、芝口橋架道橋で 約40cm、源助橋までだと 約80cm上ることになる。 | |

| 近 景 2014.5.2. |

|

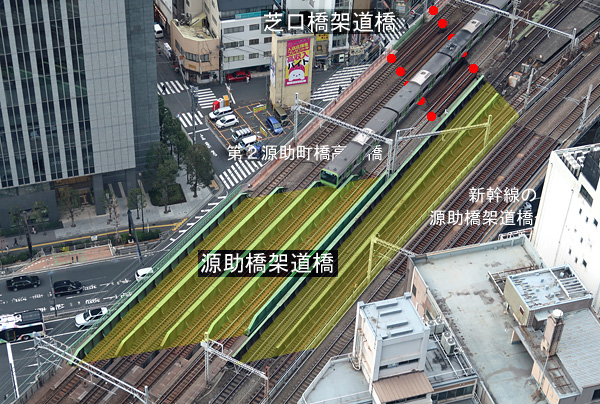

| 架道橋が載る北側の橋台の端に、日陰橋架道橋の開口がある。 左が日陰町橋高架橋の橋台、右は芝口町橋高架橋の橋台で、上部のボーダーから上(灰色の脱落防止金物がある部分)が、コンクリートで造り直されている。 |

| 第2線の下から 2024.2.8. | ||

第1線 |

|

第3線 芝口町橋 高架橋 |

| 新橋駅方向を見ている。 第2線は日陰橋架道橋の開口部の上を通るため、スパンを長くして、日陰町橋高架橋本体(当初の日陰橋架道橋の橋台)に乗せている。 と文章で説明したのでは、なんともわかりにくい。 |

| 濃い緑が 第2線の桁。桁の左右の長さが異なり、小野田氏の『帝都の赤絨毯 -その6-』鉄道ファン2013年7月号によると、左側の支間 20.87m、右側は 17.30mで、その差は3.5m以上。 |

| 第2線の下から 2014.5.2. | ||

|

第1線 |

|

| 前掲写真とは反対方向、浜松町方向を見ている。左側の橋台は芝口町橋高架橋の角。 黄色いボックスはバイク駐輪場のゲイト・料金支払いなどの機械類で、切り妻屋根の小屋は公衆便所。 |

||

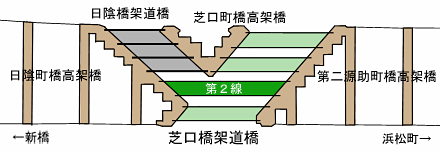

| A部とT部(源助町橋)の位置関係 2014.5.2. | ||

|

||

| 今度は東海道線の下から、ふたたび新橋駅方向を見ている。 橋台の並びは同じだが、右側に架かっているのは源助橋。バイクで通勤している人が駐めるのか、駐輪場は賑わっている。 |

||

| 山手線の外側からの全景 2012.5.21. | ||

| 第4線 ← 浜松町 |

|

源助橋 → 新橋 |

| 前掲写真よりも少し引いた位置から、西方向(山手線の内側)を見ている。 | ||

| 第4線の銘板 2010.1.3. | ||

|

||

| 昭和31年 製作 2014.5.2. | ||

|

||

| 製作年は1956(昭和31)年で 桁はリベット留め。ペンキを塗るたびに字が潰れて読みにくくなる。 |

| 第4線 2012.5.21. |

|

| 源助橋の下で 南(浜松町)方向を見ている。 |

| 遠景 2012.5.12. |

|

| 山手線の外側から。 中央を横切っている第一京浜国道に遮られて、ガード下からここに来るにはかなりの遠回りとなる。手前の大きな桁は、新幹線の源助橋架道橋。 |

| T 部 | :1942(昭和17)年7月竣工 東海道本線2線 |

| TS 部分 | :東海道新幹線 2線:1964(昭和39年)10月 |

| 本架道橋の奥(山手線の外側)に架かっている架道橋は、T部・TS部ともに「源助橋」である。次の写真の黄色い部分が在来線。 |

| 新幹線ではここ以外でも長い架道橋が連続しているので不思議はないが、戦前に増線された、源助橋のT部がこのような変則的な架け方になったのはなぜだろう。 その理由については、源助橋の項で検討する。 |

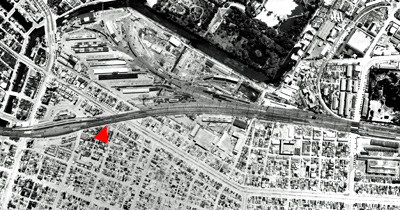

| 位 置 (終戦後 6線の状態) |

| 1947(昭和22)年の空中写真 / 国土地理院 |

|

| 新橋駅 浜松町駅 |

| ■ 芝口橋 架道橋 データ | |||

|

位 置: | 港区新橋三丁目、 東京駅より2K 49M 30 |

|

| 管理番号: | 12 (東海道線) | ||

| 道路名: | - | ||

| 線路の数: | 4線 (下記 A は仮の呼び名) | ||

| A:4線:京浜東北線・山手線 | |||

| 径 間: 架替え後 |

A:第1線:13.70m 第2線左:17.30m、右:20.87m 第3・4線:14.3m |

||

| 空 頭: | 高さ制限 : - (車の通行無し) | ||

| 竣工年: | A:1910(明治43)年6月 複線開通 1914(大正3)年12月 複々線開通 1956(昭和31)年頃 架け替え | ||

| 名前の由来: | 江戸時代からの町名 芝口町 (と源助町とのあいだ)の道に架けられた架道橋。 | ||

| 地名 芝口の由来は「芝口町橋高架橋」の項を参照。 | |||

| 東京市芝區 全図(再掲) |

『東京市芝區全図』東京郵便局 / 明治40(1907)年1月調査 |

| Top Menu へ 山手線が渡る橋・くぐる橋 高橋俊一 第2源助町橋高架橋 へ |