| 山手線 が 渡る橋 ・ くぐる橋 |  |

| 新橋 → 浜松町 |

| 7. 第2源助町橋 高架橋 |

| タイトルが水色の写真は、10年以上前の撮影(過去の様子)であることを示す。 |

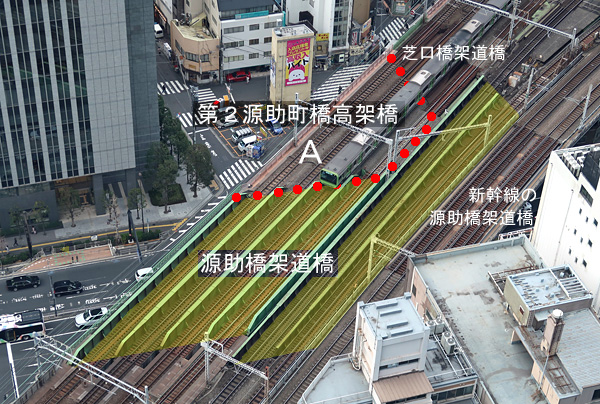

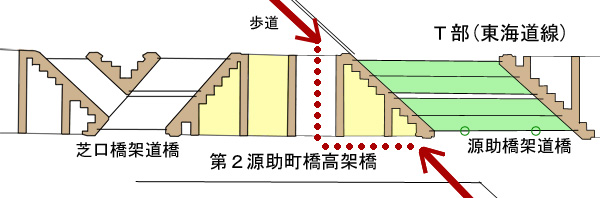

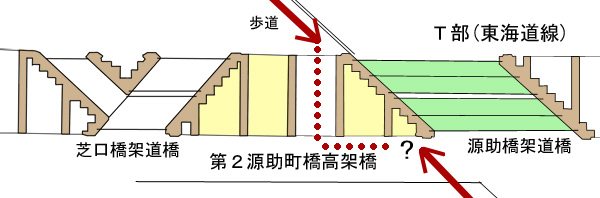

| 第2源助町橋高架橋は開通当初と同じ形の台形で、東海道線の2線は架かっていない。このため記号は ここもA部のみ。 東海道線および新幹線部分には、長大な源助橋架道橋が架かっている。 |

|

| A部 TS部 |

:2線 :2線 |

: 1909(明治42)年12月 品川-烏森間 開業 : 東海道新幹線 1964(昭和39)年 開通 |

| A 部分 | :旧東海道本線 2線分 1909(明治42)年 品川-烏森間 開業 |

| 1914(大正3)年12月 東京駅開業 4線開通 |

| 高架橋A部の 概略平面図 |

|

| 黄色の部分が本高架橋。 隣の源助橋架道橋の開通当初のスパンは約27mしかなかったが、3径間の両側径間を歩道としていたため、本高架橋には現在の赤点線のような通路は無かった。 |

| 橋台の様子 2012.5.21. |

|

| 山手線の内側。芝口橋架道橋から浜松町方向を見ている。 大きなアーチは4径間で、そのうちひとつは通路として使われている。 |

| 補修された表面 2014.5.2. | |

|

|

| 震災よりは 恐らく戦災で被害を受け、上部はレンガタイルで補修されている。このため、当初の丸いメダリオンはひとつも残っていない。 |

| 新橋駅方向を見る 2024.1.22. |

|

| 連絡通路 (歩道) |

|

| 第一京浜を北に向って左側を歩いていくと、ここで歩道が途切れてしまう。 |

|

|

| 近づくと 小さな「← 歩道」という看板があり、日本語が読める人、感のいい人ならすぐに左に歩いていくが、わからない人は右側のガードの車道を歩くことになる! |

| 通路の位置が、遠目からはなんともわかりにくい。以前は通路の前に大きな「歩道」の看板があったのだが、今は撤去されてしまった。 |

| 源助橋架道橋の架け替え時1956(昭和31)年頃にこうなったのだが、今ようやく、道路際に歩道を造る改修工事が行われているようだ。 |

| 山手線の外側 2024.2.8. |

|

| 高架橋の形が台形であるため、外側では丁度歩道の位置にあたる(前掲の平面図参照)。 |

| こちらは 絶対に迷うことはない。アーチはコンクリートで補強されているが、内部は後から更に補強され、狭くなっている。 |

| T部 | :1942(昭和17)年7月 竣工、現 東海道本線 |

| TS部分 | :東海道新幹線2線:1964(昭39)年10月 東京オリンピック開催に合わせて開通 |

| ともに 源助町橋 2010.1.3. |

|

| 連絡通路手前の歩道から、浜松町方向を見ている。 |

| 位 置 |

| 1948(昭和23)年3月の空中写真 / 国土地理院 |

|

| 新橋駅 浜松町駅 |

| ■ 第2源助町橋 高架橋 データ | |||

|

位 置: | 港区新橋三丁目 | |

| 管理番号: | - | ||

| 線路の数: | A:4線:京浜東北線、山手線 | ||

| 橋 長: | 39.2 m *) | ||

| アーチの数: | 6径間 | ||

| 竣工年: | A:1909(明治42)年12月 品川-烏森間 開業 1914(大正3)年12月 東京駅開業 4線開通 | ||

| 名前の由来: | 建設当時の付近の町名「源助町」 による。源助橋架道橋を挟んで 反対側が、第1源助町橋高架橋。 |

||

| *) 『東京市街高架鐡道建築概要』1914(大正3)年 による | |||

| 源助町の歴史 |

| 江戸初期からの町名。『日本歴史地名体系』によると | |

| ・ ・ ・ |

草創人で名主役を勤めた無浪源助に由来するという。 源助が草創人となった由緒、町の起立年などは不明(文政町方書上)。 源助の子孫は 享保(1716~36年)初年頃に退転したが、町名は残った。 |

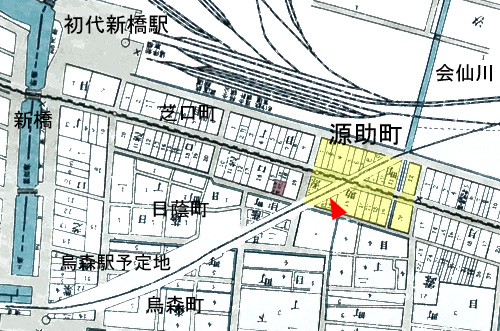

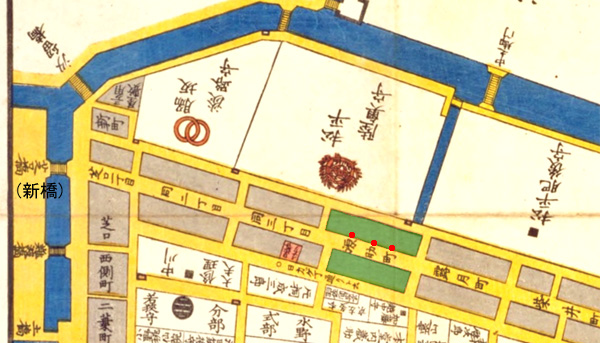

嘉永3(1850)年発行 江戸切絵図 愛宕下之図 に加筆 |

| ⇩ |

|

| 切り絵図から 約60年。江戸時代の町名がそのまま受け継がれている。▲が 高架橋で、源助町の北西の角にあたる。 |

| 町名は、1932(昭和7)年に「新橋」の一部となって消滅した。 |

| タイトルの地図について : 地図サイズ 299×94 |

| 明治42年(1909年)測図、 大正5年(1916年)第一回修正測図 1万分の1地図 「新橋」に加筆 大日本帝国陸地測量部/国土地理院 発行 |

| Top Menu へ 山手線が渡る橋・くぐる橋 高橋俊一 源助橋架道橋 へ |