| 山手線 が 渡る橋 ・ くぐる橋 |  |

| 新橋 → 浜松町 |

| 8. 源助橋 架道橋 |

| タイトルが水色の写真は、10年以上前の撮影(過去の様子)であることを示す。 |

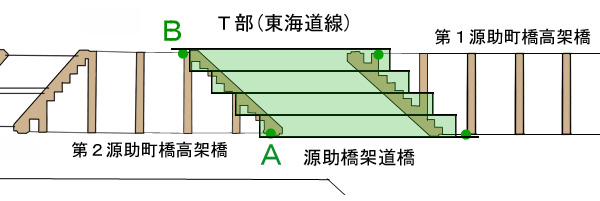

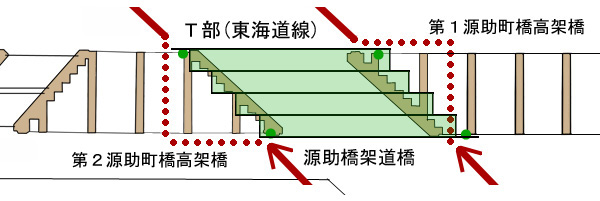

| 源助町架道橋は当初の径間は 27mあまりだったが、1930(昭和5)年頃に第一京浜国道が広げられ、T部(現在の東海道本線)増線、A部(初代)の架け替えの順で現在の姿になった。 本項は、建設順に掲載する。 |

| 現在のA部は3径間に広げる設計だったが、側径間は未施行のまま、あるいは二期工事が行われないまま現在に至っている。 |

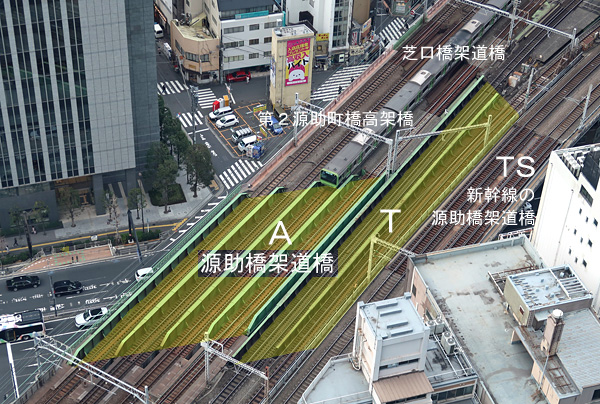

| まずは 上から見た源助橋の全体像を。 |

|

| 旧A部 | :4線 | :1909(明治42)年12月 品川-烏森間 開業 1914(大正3)年12月 東京駅開業 4線開通 |

| 現A部 T部 TS部 |

:4線 :2線 :2線 |

:1956(昭和31)年 田町-田端間複々線化に伴う架け替え工事 :1942(昭和17)年7月 竣工 : 東海道新幹線 1964(昭和39)年 開業 |

| 初代A部分 | :1909(明治42)年 品川-烏森間 開業 1914(大正3)年12月 東京駅開業 4線開通 |

| 開通時の源助橋架道橋:撮影 1909(明治42)年12月 |

| 環状2号線の工事現場の囲いに貼られていたものを、2009年12月に撮影したもの。元となる写真は『新永間建築事務所 初代工事写真』(1978) に載っている。すでに4線分の桁が架けられている。 | |

|

|

|

| 3径間で桁の長さは 89.7尺 約27.2m の下路プレートガーダ。 | |

| 道路は旧東海道、現国道15号線・第一京浜。道路に敷かれている線路は、当時の東京電車鉄道が、東京で最初の路面電車として1903(明治36)年に開業させた歴史的な路線だ。 | |

| A部の 概略平面図 | ||

| ← 新橋 |

|

→ 浜松町 |

| 第1・2線が電車線、第3・4線が東海道線として使われた。 |

| T部 2線 | :1942(昭和17)年7月 竣工、現 東海道本線 |

| ここでの記載は建設順とするため、次は T部 となる。明治期の開通から 33年ほどが経っている。 |

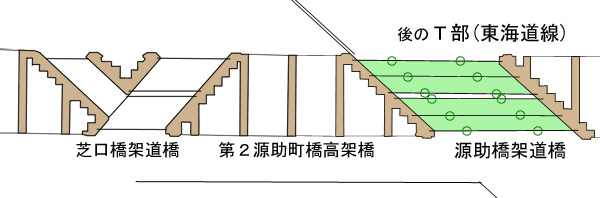

| 1930(昭和5)年頃に 第一京浜国道の拡幅が完了した。 源助橋架道橋 T部▼▼は、国道の拡幅に合わせて設計されたが、山手線関連の架道橋では最長の 77.7 m。T部の南側(写真では右側)は道路幅の位置だが、北側は芝口橋架道橋まで伸びている。なぜこんなに長くなったのか? |

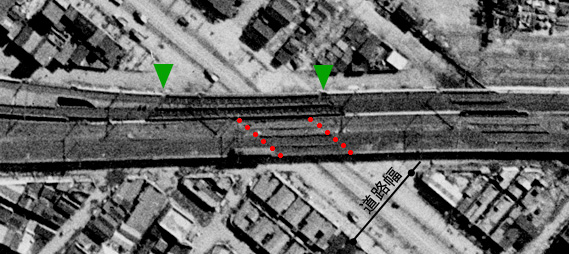

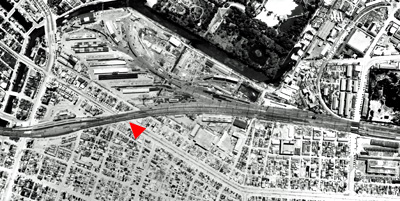

| 敗戦直後の空中写真 |

1948(昭和23)年3月29日 / USA-M859-109 / 国土地理院 |

| A部・・・・は初代のままで、その幅は、広がった道路の半分程度になってしまっている。 |

| 77mもの長さになった理由 (推定) |

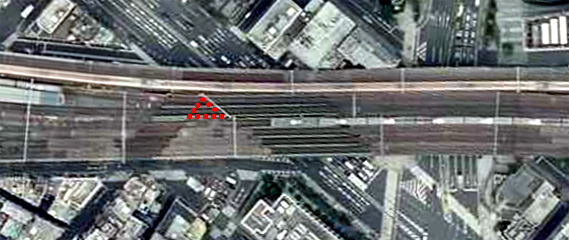

2019(令和元)年8月8日 / CKT20191-C32-79 / 国土地理院 |

| 芝口橋架道橋 と 源助橋 をふたつに分けるためには、新たに「3角形(赤点線)」の高架橋を造る必要がある。 しかし、 |

| ・歩道幅を加味すると高架橋のサイズが小さくなり、 ふたつの桁の東(写真では上)側が連続してしまう。 ・高架橋には基礎とRCの躯体が必要となり、コスト高? ・架道橋の方が工期が短くて済む。 などの理由で、すべてを架道橋にしたものと思われる。 |

| T部の外観(山手線の外側) 2012.5.21. |

|

| 新幹線の下で 浜松町方向を見ている。右側が芝口橋架道橋方向の側径間。 |

|

| T部の下で 浜松町方向を見ている。橋脚は3本で、リベットを使ってレーシングで組み立てた、いかにも昭和初期の橋脚。 |

| 銘 板 2010.1.3. |

|

| 塗り重ねられた塗料が剥がれていて、昭和16年 がはっきりと読めた。それに続くのは図面番号で、「曲すは877(3)-1」。 |

| T部の外側 2024.1.22. |

|

| 新幹線の下で新橋方向を見ている。竣工から 80年以上経つ。 |

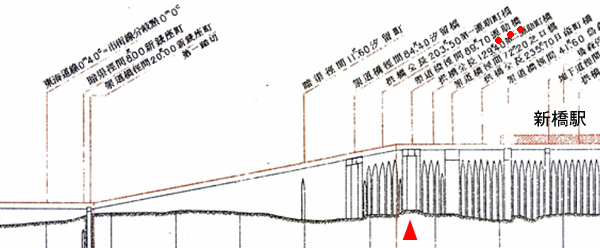

| 源助橋▲の「空頭」を確保するために、浜松町側の新銭座架道橋から、9.1‰ (パーミル、1000m で 9.1m 上る) の勾配で新橋駅に向かっていた。T部を新設するにあたって、桁下は旧A部よりも大きく取られたはずだ。 |

| 新橋駅東海道線ホームの南端から |

|

| 架道橋は下路プレートガーダで、左側の桁は南北2本の橋脚部分で折れ曲がっている。 |

| 新橋側の屈曲部 と 橋脚 | |

|

.2024.1.22 最近、上下に脱落防止の金物が取り付けられた。 |

| 橋脚に渡した梁の上に載せるという、かなり苦しい架け方である。 | |

| 南側の側径間(歩道部分) |

|

| 山手線の外側から内側を見ている。橋脚から少しだけ片持ちで張り出し、架け違いで側径間の桁を乗せている。 橋脚は後からブレースで補強されている。 |

|

| ブレースはリベットではなく、ボルトで取り付けられている。 |

| 2代目A部分 | :1956(昭和31)年 開通 |

| 田町 - 田端間を複々線化し、山手・京浜東北線を分離する工事の一環として、また架道橋部分の国道の幅を広げる目的で架け替えられた。 |

| 近 景 2024.1.22. |

|

| 迫力のある大スパン 37.56m、桁の背(せい)は 2.4m もある。支間は写真の▲▲間の距離で、竣工当初は右側の▲の位置にも橋脚があった。 | |

| コンクリート造の歩道部分は、後から施工されたもの。 | |

| 小野田氏の記事*)によると、設計ではこの中央径間の両脇に、 9.8m の側径間があり、総支間は 57.16m だったが、何らかの理由で側径間の施工は取りやめとなったそうだ。 | |

| これは 戦前に架けたT部と同じ形にして、側径間を歩道とする設計だった。先送りしたのかもしれない。 | |

| *)『鉄道ファン』2013年6月号 東京鉄道遺産をめぐる旅「帝都の赤絨毯」 -新永間市街線 その5-/ 小野田 滋 |

| 北側橋脚 A | 増設仕様の片持ち部分 |

|

|

| 桁を橋台に乗せる設計ならば、橋脚は不要。初めて見る構成にビックリするとともに、小野田氏の解説を読むまではなぜこうなったのかを理解できなかった。 |

| 橋脚上部の銘板 |

|

| 「源助架道橋々脚」 着手:昭和30年12月2日、竣工:昭和31年4月30日 |

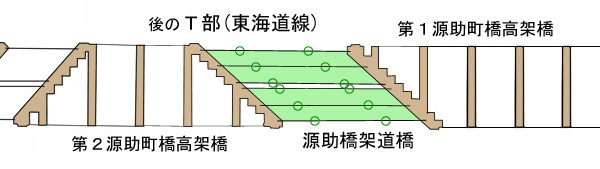

| 現A部 完成時の状態 (推定事項) |

| 『新永間建築事務所 初代工事写真集』27ページに、出版当時、1978(昭和53)年の源助橋の写真が載っている。 著作権が切れていないので掲載することはできないが、南側(前掲写真右側)に「明治の古い橋台」が残っている。そこで、完成時を推定して図面を作成した。 |

|

| ⇩ |

| 1956年当初 (推定) |

|

| 元々の橋台がそのままで有効幅は変わらなかったが、2本の中間の橋脚が無くなり、歩行者は次の図のように高架橋の通路を使うことで、車道を広くして片側3車線を確保した (A・B は橋脚の仮の記号)。 |

| ただし 歩行路については、これ以前から高架橋内を利用していた可能性がある。 |

| 1964(昭和39)年10月:都営地下鉄 浅草線、新橋 - 大門間の工事に伴って、架道橋南側の1径間を取り壊したとのこと。 |

| *)『鉄道ファン』2013年6月号 東京鉄道遺産をめぐる旅 「帝都の赤絨毯」 -新永間市街線 その5-/ 小野田 滋 による |

| 片側3車線の状態はシオサイト架道橋改築時まで続き、コンクリート造の歩道が造られて下りが4車線となったのは、2007年のことだった。 第1源助町橋高架橋部分であるため、そちらで取り上げる。 |

| 第1源助町橋高架橋側の歩道 2010.1.3. |

|

| 複々線 5主桁 下路プレートガーダ 2010.1.3. |

|

| 次の写真とともに 浜松町方向を見ている。 工事は2線ずつ施行されたはずだが、3主桁2組ではなく、5主桁とした。これは桁の部材幅が大きくなり、また 桁に取り付ける斜め部材 ニーブレースが付くために、できるだけ有効幅を大きくするためである。開床式で雨受けパンが取り付けられている。 |

| A部が架け替えられた時、源助橋架道橋の線路レベルが上げられ、桁下寸法を大きくした。 このため 当初 9.1‰ (パーミル) だった浜松町側の勾配は、現在 15‰、一部 20.8‰ となっている。なお、架道橋部は水平。 |

| 最近の 北橋台の工事の様子 2024.1.22. |

|

| 第2源助町橋高架橋内を通る、わかりにくい通路を解消するために、南側と同じような歩道を設けるものと思われる。 |

|

| 以前は開口など無かったのだが、すでにすべての桁が「新設の柱」に乗っている。土木工事というものは凄いものだ。 なお 架け替え時に、外側以外の3ヵ所(この位置)に「橋脚」が立っていたかどうかは不明である。 |

| 北側橋脚 B | |

|

|

| 現A部 第4線の北東部。連絡通路の脇に建っており、これにも側径間用の片持ち部分がある。 ここの橋台の工事が進めば、近い将来、姿を消すことだろう。 |

| TS部分 | :東海道新幹線2線:1964(昭39)年10月 東京オリンピック開催に合わせて開通 |

| ゆりかもめ駅からの遠景 |

|

| 源助橋架道橋は全5径間で、新幹線通過中の部分が第1径間。ずっと左側の、シオサイト架道橋部分まで続く。 |

| 近 景 |

|

| 左が第1径間 25.5m、国道を跨ぐのが第2径間 40.91m。 |

| ガードの下から |

|

| 浜松町方向を見ている。 遠くの突き当たりの壁までが、新幹線の源助橋架道橋。 |

| 位 置 |

| 1948(昭和23)年3月の空中写真 / 国土地理院 |

|

| 新橋駅 浜松町駅 |

| ■ 源助橋 架道橋 データ | |||

|

位 置: | 港区新橋三丁目 | |

| 管理番号: | 13 (東海道) | ||

| 道路名: | 国道15号線、第一京浜国道 | ||

| 線路の数: | A:4線:京浜東北線、山手線 | ||

| T:2線:東海道本線 | |||

| TS:2線:東海道新幹線 | |||

| 橋 長: | 初代A:27.18m (89.7尺) | ||

| 現A部:設計値:57.16m 側径間 9.8m × 2 + 37.56m 施工は 中央径間のみ |

|||

| T:77.7m | |||

| TS:全5径間、合計 148.91m | |||

| 25.5 + 40.91 (+ 25.5 + 20.0 + 37.0) | |||

| 竣工年: | A:1909(明治42)年12月 品川-烏森間 開業 1914(大正3)年12月 東京駅開業 4線開通 | ||

| 現A部:1956(昭和31)年 開通 | |||

| TS:1964(昭和39)年 開業 | |||

| 名前の由来: | 建設当時の付近の町名「源助町」 による。第1および 第2源助町橋 高架橋に挟まれている。 |

||

| タイトルの地図について : 地図サイズ 299×94 |

| 明治42年(1909年)測図、 大正5年(1916年)第一回修正測図 1万分の1地図 「新橋」に加筆 大日本帝国陸地測量部/国土地理院 発行 |

| Top Menu へ 山手線が渡る橋・くぐる橋 高橋俊一 第1源助町橋高架橋 へ |