| 山手線 が 渡る橋 ・ くぐる橋 |  |

| 新橋 → 浜松町 |

| 9. 第1源助町橋 高架橋 |

| 開通当初の本高架橋は長い菱形の普通の高架橋で、近年までほぼそのままの形で使い続けられた。 |

| この項も 建設順に記載する。 |

|

→浜松町 |

| 2002(平成14)年になって、古くに都市計画道路として計画されていた「環状2号線」の未開通部分の工事が始まり、本高架橋の真下を通る大工事となった。高架橋はすべて一度取り壊され、多くの部分が新しい「シオサイト架道橋」に取って代わられた。 |

| 残念ながら、取り壊される前のレンガ高架橋の写真は無い。 |

2017/05/29 CKT20176/C19/28 国土地理院 |

| 前掲地図とはスケールが異なる。 |

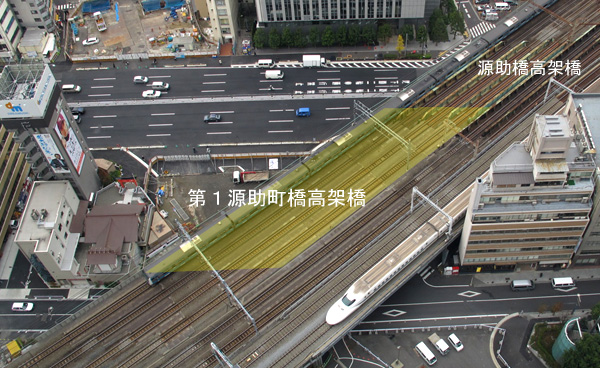

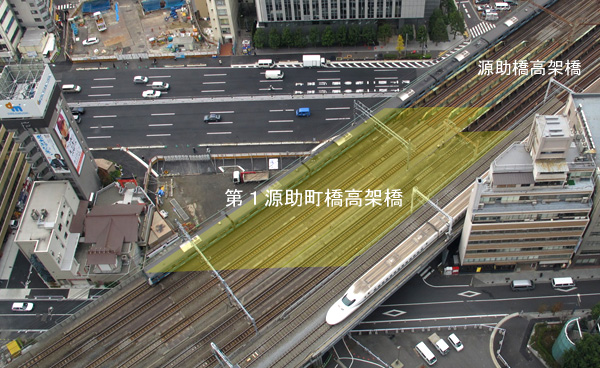

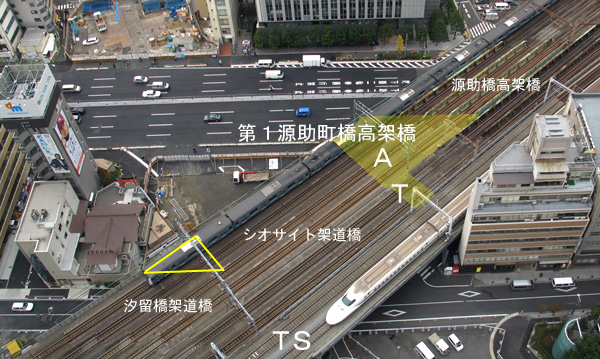

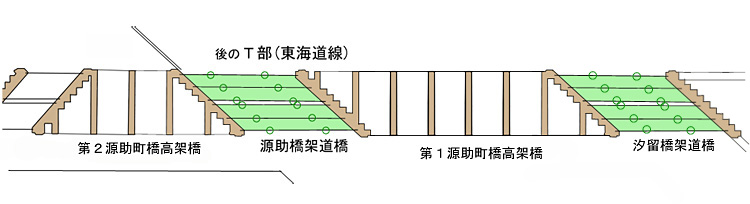

| まずは 本高架橋の範囲の変化を。なお、新幹線部分は省略。 |

| 道路と高架橋がずれているために、正確でない部分がある。 |

| 1909(明治42)年12月 品川-烏森間 開業当時 4線分施工 |

|

| ↓ |

| 1942(昭和17)年頃 東海道線増線 および 1956(昭和31)年源助橋A部架け替え |

|

| この後、1964(昭和39)年10月、都営地下鉄 浅草線、新橋 - 大門間の工事に伴って、高架橋北側の一部を取り壊して道路を広げたようだ。 |

| 戦後の空中写真 1947(昭和22)年8月 |

1947(昭和22)年8月1日撮影 USA/M385/16 国土地理院 |

| ↓ |

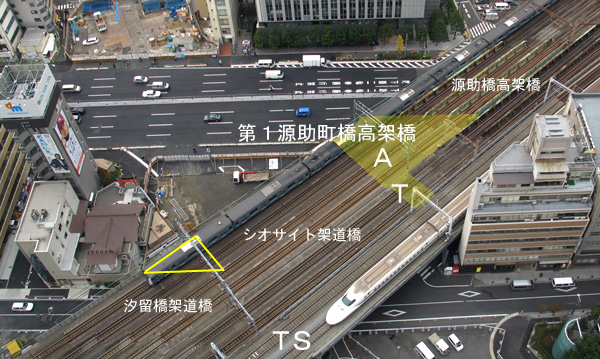

| 2007(平成19)年 シオサイト架道橋完成 (写真は2012.12撮影). |

|

| 黄色の網掛けが立て替えられた高架橋部分。新設道路の工事で高架橋A部の大部分がなくなり、T部も半分ほどがシオサイト架道橋となり、シオサイト側の橋台部分は新設された。 A部南側の三角部分は、新汐留橋架道橋の一部となった。 |

| A部 現A部 T部 T部の一部 TS部 |

:2線 :2線 :2線 :2線 |

: 1909(明治42)年12月 品川-烏森間 開業 : 1914(大正3)年12月 東京駅開業 4線開通 : 2007(平成19)年 竣工 : 東海道本線 1942(昭和17)年 開通 : 2007(平成19)年 竣工 : 東海道新幹線 1964(昭和39)年 開通 |

| 旧 A部分 | :旧東海道本線 2線分 1909(明治42)年 品川-烏森間 開業 |

| 1914(大正3)年12月 東京駅開業 4線開通 |

| 高架橋A部の 概略平面図 |

|

| 山手線の橋を見ながら歩き始めた時にはすでに取り壊されていたために、レンガアーチ造高架橋の写真は撮っていない。 図の、汐留橋架道橋の両橋台の形状については不正確である。 |

| 源助橋架道橋A部の 架け替え前 |

1948(昭和23)年3月29日撮影 USA/M859/110 国土地理院 |

| 戦後の写真なので、すでにT部が開通している。 |

| T部 | :1942(昭和17)年7月 竣工、現 東海道本線 |

| 山手線の外側 2024.9.16. |

|

| 源助橋架道橋の位置で、浜松町方向を見ている。 |

| 高架橋下 |

|

| 同じく 浜松町方向を見ている。柱は鉄板で耐震補強されている。 |

| 山手線の外側 2024.1.22. |

|

| 新しくできた環状2号道路の位置から、新橋方向を見ている。残ったT部は半分ほどで、▲部で切断されている。 奥の緑色の桁が、77mの 源助橋架道橋。 |

| 切断された高架橋の南端部 2024.9.11. | |

|

|

| 源助橋架道橋の架け替え |

| 1956(昭和31)年 開通: |

| 田町 - 田端間を複々線化し、山手・京浜東北線を分離する工事の一環として、また架道橋部分の国道の幅を広げる目的で架け替えられた。 |

| 『新永間建築事務所 初代工事写真集』27ページに、出版当時、1978(昭和53)年の源助橋の写真が載っているのだが、本高架橋の北側橋台は「明治の古い橋台」のままだった。 |

| それでも、片側3車線は確保できた。 |

|

| ・・・・の位置まで高架橋があり、▲に橋脚があった。 |

| その状態は、2002年に環状2号道路の工事が始まるまで、45年以上続いていた。 |

| TS部分 | :東海道新幹線2線:1964(昭39)年10月 東京オリンピック開催に合わせて開通 |

| すべて 源助町橋 (再掲) 2024.1.22. |

|

| 新橋方向を見ている。手前は第4径間、奥に第3径間。 |

| 新 A部分 | :2007年 シオサイト架道橋竣工 |

| 造り直された 高架橋A部、T部 (再掲) |

|

| シオサイト架道橋の工事の時に、旧第1源助町橋高架橋A部はすべて取り壊され、新たに北側の一部だけが造り直された。 昔 高架橋の一部だった南側の三角部分は、汐留橋架道橋として造り直されている。 |

|

|

| アーチ状の歩道と右隣の1スパンが、造り直された高架橋。歩道は、全体で四角いボックス橋台として桁を受けている。 |

| 歩道内部 | |

|  |

| 東(汐留)方向。 | 西(虎ノ門)方向。 |

| 開口部が大きいため、内部は意外と明るい。 |

|

||

| 南側はシオサイト架道橋の橋台となっている。 | ||

| ||

| 工期は5年以上。 | ||

| 新しいA部の橋台 | ||

シオサイト 架道橋 |  | |

| 山手線の内側、西方向を見ている。奥がA部4線、手前は新T部の2線。すべての線路が営業している状態で、どのようにして架け替えたのだろうか? |

| 位 置 |

| 1948(昭和23)年3月の空中写真 / 国土地理院 |

|

| 新橋駅 浜松町駅 |

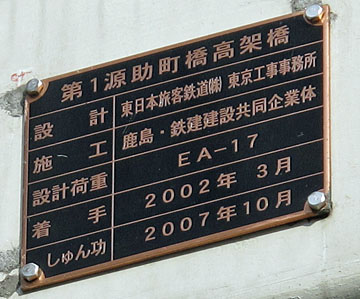

| ■ 第1源助町橋 高架橋 データ | |||

|

位 置: | 港区東新橋一丁目 | |

| 管理番号: | - | ||

| 線路の数: | A:4線:京浜東北線、山手線 T:2線:東海道本線 | ||

| 当初の橋長: | A:61.7m (203.5尺) T:不明 |

||

| アーチの数: | 旧A部:7径間 | ||

| 竣工年: | A:1909(明治42)年12月 品川-烏森間 開業 1914(大正3)年12月 東京駅開業 4線開通 T:1942(昭和17)年7月 竣工 | ||

| シオサイト:2007(平成19)年10月 | |||

| 名前の由来: | 建設当時の付近の町名「源助町」 による。源助橋架道橋を挟んで 反対側が、第2源助町橋高架橋。 |

||

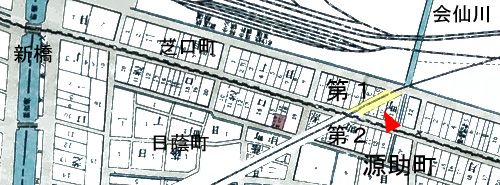

| タイトルの地図について : 地図サイズ 299×94 |

| 明治42年(1909年)測図、 大正5年(1916年)第一回修正測図 1万分の1地図 「新橋」に加筆 大日本帝国陸地測量部/国土地理院 発行 |

| Top Menu へ 山手線が渡る橋・くぐる橋 高橋俊一 シオサイト架道橋 へ |