| 山手線 が 渡る橋 ・ くぐる橋 |  |

| 新橋 → 浜松町 |

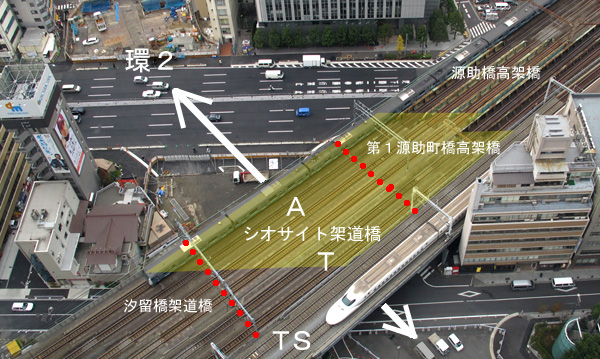

| 10. シオサイト架道橋 |

| 長い間未開通だった都市計画道路 環状2号線の最後の部分の工事にともなってできた、新しい架道橋。 |

| 第1源助町橋高架橋のA部すべて と T部の半分 を取り壊して造られた。まずは その位置関係から。 |

撮影:2010.12.16. |

| ¦A部、T部¦ | :4線 | :2007(平成19)年 竣工 |

| この部分の道路の開通は 2014(平成26)年 か? |

| 遠 景 2012.5.11. |

|

| 山手線の内側から。後ろは旧汐留貨物駅構内に建つ、「日本テレビタワー」、右は「汐留メディアタワー」。 |

| 近 景 2010.1.3. |

|

| 浜松町方向を見ている。 橋巡りを始めた時には架道橋はすでに竣工していたが、その後道路が開通するまでには時間が掛かった。 |

| 桁は 鉄骨コンクリート造 |

|

| 新幹線の下で、西方向を見ている。 奥が A部4線、手前がT部2線。 |

| 近 景 2024.9.16. |

|

| 新橋方向を見ている。奥の緑色の桁が、源助橋架道橋A部。 |

| 架道橋の施行手順 |

| 全線を営業しながら、高架橋を大スパンの橋に置き換える。どのようにして工事が行われたのか。 その概要が『JR EAST Technical Review』第27号の 野澤伸一郎・大迫勝彦両氏による「技術開発成果を生かした線路上下空間の創造」で、いくつもの事例が報告されている中にシオサイト架道橋が載っていた。 |

| 図版は転載できないが、施行手順を紹介する。 |

| 工事桁の設置 と 線路の受け替え | |

| ・ | 工事桁を受ける「仮設橋脚」用の基礎を造る |

| ・ | レンガアーチに穴を開け、多数の仮設橋脚を建てる |

| ・ | 夜間の運休時間帯に、少しずつ、軌道を短スパンの仮設桁に受け替える |

| 既存躯体の撤去 | |

| ・ | レンガアーチ高架橋(橋台とも)のすべて および RC造高架橋(東海道線)の一部を、切断しながら撤去する |

| ・ | 環2地下道や本設橋脚の障害となる部分の既存基礎を撤去 |

| 工事桁を本設桁に転用 | |

| ・ | 工事桁の下部に補強桁をボルト接合し、2段構造とする |

| ・ | 上下の桁をコンクリートで一体化し、長スパンの本設桁とする |

|

|

| 本設橋台・橋脚の施工 | |

| ・ | 本設用の基礎を造る |

| ・ | 源助橋側のコンクリートボックス橋台、A部新高架橋、道路中央の橋脚 および 汐留橋側の橋台を造る |

| ・ | 本設桁を本設橋台・橋脚に載せ替える |

| ・ | 仮設橋脚を撤去して 完成 |

| TS部分 | :東海道新幹線2線:1964(昭39)年10月 東京オリンピック開催に合わせて開通 |

| 汐留歩道橋からの遠景 (源助橋架道橋) |

|

| 山手線の外側から 虎ノ門方向を見ている。 環2を跨ぐのは、全5径間の「源助橋架道橋」の第5径間。 |

| 近 景 |

|

| 位 置 |

| 1948(昭和23)年3月の空中写真 / 国土地理院 |

|

| 新橋駅 浜松町駅 |

| ■ シオサイト 架道橋 データ | |||

|

位 置: | 港区新橋三丁目 | |

| 管理番号: | 14 (東海道) 追加・変更されたか? | ||

| 線路の数: | A:4線:京浜東北線、山手線 | ||

| T:2線:東海道本線 | |||

| TS:2線:東海道新幹線 ただし 源助橋架道橋 |

|||

| 橋 長: | A、T部とも:約 40m | ||

| 竣工年: | 2007(平成19)年10月 道路の開通は ずっと後 | ||

| 名前の由来: | 「シオサイト」は 汐留の場所、汐留に 位置する の意味で、初のカタカナ 名称。 |

||

| 汐留架道橋はすでに存在するため。 | |||

| 地区の名称が「汐留シオサイト」なので、海の近く という意味なのかもしれない。 なお Wikipediaによると、環状2号線をマッカーサー道路と呼ぶ根拠は、全く無いそうだ。 |

|||

| Top Menu へ 山手線が渡る橋・くぐる橋 高橋俊一 汐留橋架道橋 へ |