| 山手線 が 渡る橋 ・くぐる橋 |  |

| 新 橋 → 浜松町 |

| - 架道橋 (ガード) ・跨線橋 - |

| 番外. 会仙川 アーチ・カルバート |

| カルバート本体はとっくに失われているため、地図や空中写真を使って掲載する。 | |

|

|

|

| 会仙川は江戸時代、芝の会津藩中屋敷と仙台藩上屋敷の間にあった川である。川と言っても山から流れてくる川ではなく、屋敷周辺に掘られた側溝の水を海に流すものだった。 | |

| 1848-1862年 江戸切絵図 〈 芝愛宕下〉 |

1849-1862(嘉永2-文久2)年 刊行 国会図書館デジタルアーカイブ より |

| この図は、堀割については省略が多い。 |

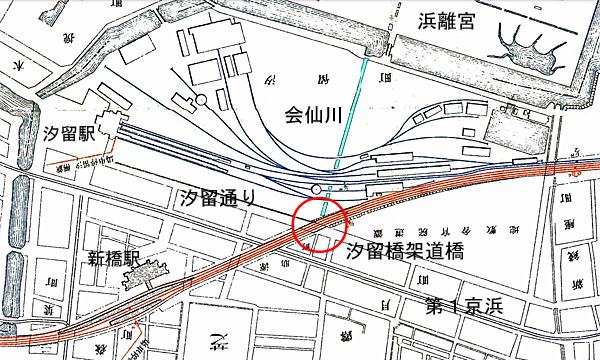

| 1887年 東京南部 新橋 - 横浜間 開通後 |

1887(明治20)年 東京五千分之一 に加筆、本来の地図を回転している |

| 同 部分拡大 |

|

| 川は源助町を横断していた。離宮入り口近くに、会仙橋が架かっていた。ここには川の跡が残っている。 |

| ① 南側から | ② 離宮への橋から |

|

|

| ③ 会仙川の名残 |

|

| 昔と較べて手前の堀の幅が狭くなっているので、本来の合流地点ではない。石垣も新しいもの。 |

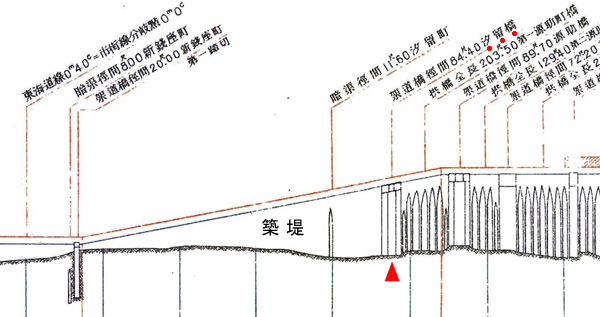

| 1914(大正3)年12月 東京駅開業 4線開通後の状態 |

『東京市街高架鐡道建築概要 / 鐡道院東京改良事務所』(1914) に加筆 |

| この地に線路が通された後、会仙川は海側だけが残った。線路と交わるのは、丁度汐留橋架道橋の位置だ。しかし、同書の線路縦断図(下図)には載っていない。 |

| 会仙川の位置は▲。浜松町側に「暗渠 汐留町」があるが、これは別物で、別項で掲載する。 |

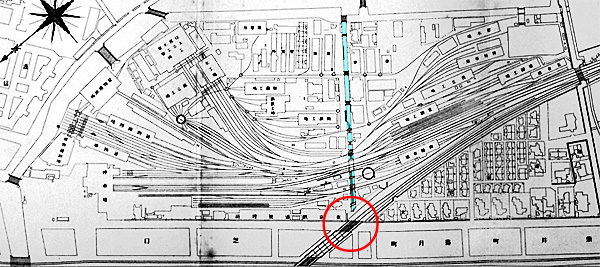

| 前掲の図と向きが多少異なるが、『日本鉄道史』に当時の新橋駅(後の汐留駅)の詳細な配置図が載っている。 |

| 汐留駅詳細図 1913(大正2)年現在 |

『日本鉄道史 / 鐵道省』(1921) に加筆 |

| 同 部分拡大 |

|

| 川は土手に食い込む形となっている。アーチの形状を斜めにしないためだろう。 |

| 実は『新永間建築事務所 初代工事写真集 / 東京第一工事局』(1978) に、カルバートを海側から写した写真が載っているのだが、著作権の関係で掲載できない。幅は2mもない。 |

| 写真の完成直後のカルバートは、土手を貫通して(図の・・・・) 奥の反対側、つまり 架道橋側の開口部が見えている。 |

| それならば、と 汐留橋架道橋南橋台の写真を拡大してみた。 |

| 汐留橋架道橋南橋台 |

|

| 腰壁が途切れている部分に、確かにアーチが見える。道路を整備する時に土管などで暗渠化したか埋め立てられたと考えられる。源助町などの川は 1907(明治40)年の地図には残っていたのだが、1909(明治42)年の鉄道開通以降は消えてしまう。 | |

| 参考:西武線新宿線のアーチ・カルバート |

|

| 早稲田通りのすぐ北側に残っていたもので、神田川に流れ込む小さな支流のひとつを西から東にくぐらせていた。コンクリート造。撮影は 2009年で、現在も見ることができるかどうかは不明。 |

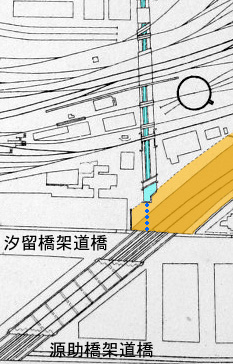

| 1948(昭和23)年3月の空中写真 |

USA/M859/109 米軍撮影、国土地理院 |

| ▲が カルバートがあった場所。構内の川はまだ全て残っている。1956(昭和31)年までには、大半がなくなっている。 |

| 現状では水道局の雨水管も通っていないので、暗渠化ではなく、埋められたものと思われる。 |

| Top へ 山手線が渡る橋・くぐる橋 高橋俊一 日比谷神社 へ |