| 山手線 が 渡る橋 ・くぐる橋 |  |

| 新 橋 → 浜松町 |

| - 架道橋 (ガード) ・跨線橋 - |

| 番外.汐留町 通路 ? |

| 汐留橋架道橋から少し浜松町方向の所、柵の中▲に 立派なアーチの遺構が残っている。 |

|

|

| レンガ造で、隅石も備わったていねいな仕上げである。手前の灰色の構造物は、近年に造られた 電気設備?の架台。 |

|

|

|

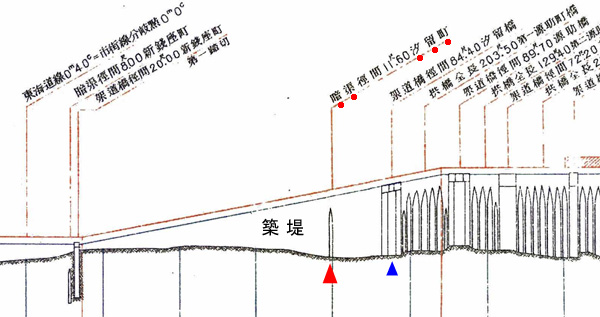

| 『東京市街高架鐡道建築概要』 鐡道院東京改良事務所(1914) の縦断図を見ると、この位置に径間 11.6 尺 (約3.5 m) の「暗渠 汐留町▲」がある。柵内なので実測はできないが、ほぼ合っていそうだ。▲は「会仙川 アーチカルバート」の位置。 | |

| 名称が「暗渠」となっているが、この位置には川や堀割は無かった。 |

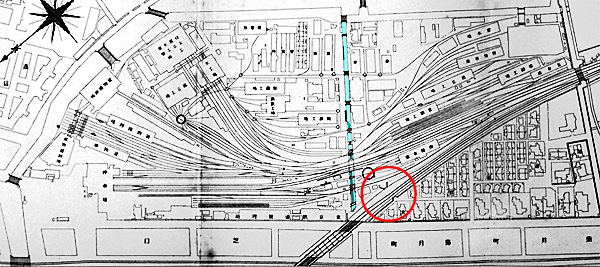

| 1887(明治20)年 東京五千分之一 |

|

| ○が 通路のおよその位置。 |

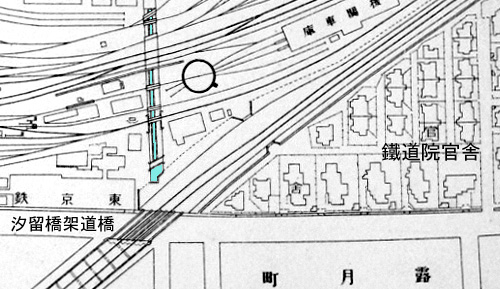

| 1921(大正10)年発行の『日本鉄道史』に当時の新橋駅(後の汐留駅)の詳細な配置図があり、ちゃんと載っている。 |

| 1913(大正2)年現在の 新橋駅詳細図 |

『日本鉄道史 / 鐵道省』(1921) に加筆 |

| 同 部分拡大 |

|

| では 何のために立派なアーチを造ったのか? |

| それは、現在 チッタイタリアとなっている線路の西側の三角の敷地が「鐵道院官舎」だったためである。 当時の「新橋駅」の地は単に旅客・貨物の駅だけでなく、東京鉄道管理局の庁舎や、鍛鉄所・製鑵所・木工所・塗装工場・組立工場などたくさんの作業所や倉庫が建ち並んでおり、多くの職員が働いていた。車両の製造も行っていたものと思われる。このため、その東西を行き来する「通路」を設けたものと考えられる。 |

| 2013.8.5. |

|

| 金網の間からの撮影なので、アングルに制約がある。 |

|

| 奥には枕木が敷かれていた。突き当たりは東海道本線の築堤部で、今は反対側には抜けていない。 |

|

| 右側に続くコンクリート擁壁は、1964年に造られたもの。 |

|

| 新幹線の開通と同じ月、オリンピックの開催時だった。 |

|

| ここから浜松町に向けて線路は下り勾配で、築堤の高さは次第に低くなっていく。 |

| Top へ 山手線が渡る橋・くぐる橋 高橋俊一 区街路4号線 架道橋へ |