| �R��� �� �n�鋴 � �����鋴 |  |

| �V�� �� �l���� |

| 13. �V�K�� �˓��� |

| �@2024.10.31 �f�� |

| �^�C�g�������F�̎ʐ^�́A10�N�ȏ�O�̎B�e(�ߋ��̗l�q)�ł��邱�Ƃ������B |

| ���݂W���̐V�K���˓����ɂ��Ē��ׂ��Ƃ���A�����ݕ��w�̓����Ɉʒu���邱�Ƃ���A���{�̉ݕ��A���̐��������̂ł��邱�Ƃ��킩�����B�Ő����ɂ� ��24�����̐��H���������Ă����B |

| �{���ł��A�O���[�n�̋L�q�͂���܂łƓ��l�ɢ���裂Ɋ�Â����̂ł���B |

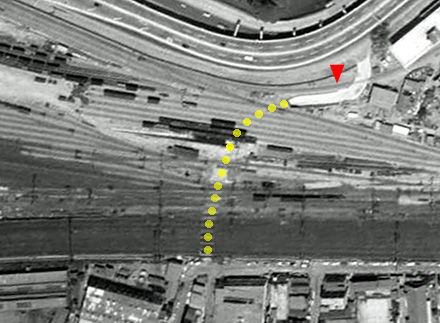

| �܂� �ォ�猩���S�̑����B 10�N�ȏ�O�̎ʐ^�����A�`�`TS���͌��݂Ɠ�����Ԃł���B |

| �C��(TS���̍���)���H�̊g���H�����@�@�@�@�@�@2010.12.16. |

|

| �`�� | �F�Q�� | �F1872(�����T)�N ���V�� - ���l�� �P���J�� �F1876(�����X)�N ���V�� - �i��� ������ |

| ���`�� | �F�v�U�� | �F1909(����42)�N12�� �i��-�G�X�� �Q���J�� �@�˓����͉ݕ��p���܂߂� �v�U�� �˂���ꂽ �F1914(�吳�R)�N12�� �����w�J�� �S���J�� |

| ���`�� | �F���݂͂S�� | |

| �s�� TS�� | �F�Q�� �F�Q�� | �F1942(���a17)�N�V���� �J�� �F1964(���a39)�N ���C���V���� �Q���J�� |

| ��肩���� ����@�@�@�@�@�@�@�@2012.7.1. | ||

�� �l���� |

|

�� �V�� |

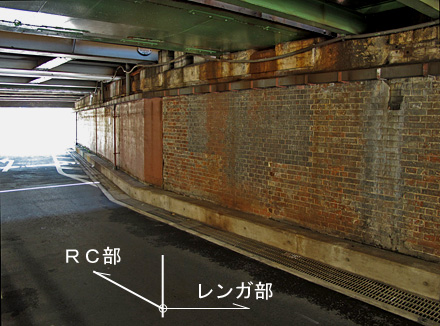

| ��O�̓��H �⏕313�����̊g���H�����̎ʐ^�B�E���̓��H�ɖ��܂��Ă���̂́A�˓�������ʂ� RC���̉J���r���ǁB |

| �V�����̌��̒������A�`����s���̂R�{�߂��B����́A�����̓��H �`���X�H��T�����̌v�敝�� 16 m �ƂȂ��Ă��邽�߂ŁA���H�̓���(�ʐ^��)�͊g���ς݁B��������ʗʂ����Ȃ��̂ŁA�����̂����� �˓������L���邱�Ƃ͖������낤�B |

| �� �i (����)�@�@�@�@�@�@�@2024.2.8. |

|

| �R����̓����B�C�����Ă̈���ʍs�ŁA���������� 2.2m �ƒႭ�A�g���b�N�Ȃǂ͒ʂ�Ȃ��B���̂��� �����g���H�������鎞�́A�@�艺���邱�ƂɂȂ낤�B |

| �� �i (������C��)�@�@�@�@�@�@2024.2.8. |

|

| �J��������������̂́A�����g�����鎞�̂��߂ɢ���ǣ�̈ʒu�ɗ]�T�����邽�߁B�����͐V�����������債�ĕς��Ȃ��B |

| �� |

| �H���O�̓����@�@�@�@�@�@�@2010.�P.3. |

|

| �ϑ��I�Ȗ��� �H |

| �܂����߂ɁA�{�˓����̖��̂� ���̢�l�����˓�����ƂƂ��ɁA����܂ł̉˓����Ƃ͈قȂ邱�ƂɋC���t�����B |

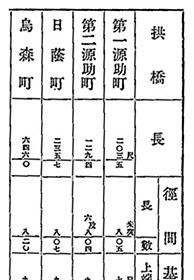

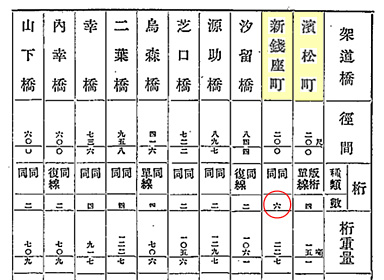

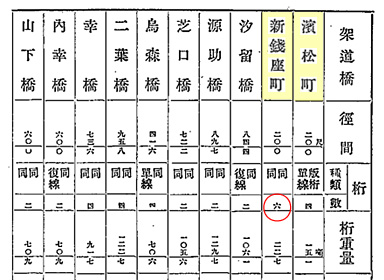

| �˓����E�i���� �ꗗ�w�����s�X�����d�����z�T�v�x(1914) | |

|  |

| ����͢������t���Ȃ����ƁB�i��(���ˋ�)�̋����ɂ͢������t���Ȃ����A�˓����̂ɂ͕K���������t���A���݂̖��̂͋����ɢ�˓������t�������Ģ�������˓�����ȂǂƌĂ�ł���B |

| ����͕s�v�c�ł��Ȃ�ł��Ȃ��A�{�˓���������ˋ��v�̓r���Ɉʒu����̂ł͂Ȃ��A�z���������˓��������炾�����B���ȓ�͂����ƍ��ˋ��������Ă����̂Łu���v�̕t�����Ɋ���Ă��܂��Ă������߂ŁA�ʏ�͒�����n���̉˓�������t���邱�Ƃ�Y��Ă��܂����B | |

|

|

|

| ��������A�O�f�̉˓����ꗗ�\�⎟�̏c�f�ʐ}�ł́u�V�K�����v�ƂȂ��Ă���̂ŁA�{���́u�V�K�����˓����v�ƂȂ�͂��Ȃ̂ɁA���n�̌������̂́u�V�K���˓����v�Łu���v�������Ă���B |

| ���̗��R�͂킩��Ȃ��B |

| ������C�ɂȂ�̂́A�w�����s�X�����d�����z�T�v�x�̘H���c�f�ʐ}�Ɂu���v�̖��̂����邱�ƁB |

| �����w�Ɍ����Ă̢�V�i�� �s�X�����d����ł́A�O�f�̈ꗗ�\�ɂ���悤�ɁA�˓����ł����ē��ł͂Ȃ����Ƃ͊m���Ȃ̂����A�Ȃ��H�����ɢ���أ�̖�������̂��A���ꂪ�s�v�c�ł���B�H���O�ɂ͂��������������Ƃ������Ƃ��낤���B |

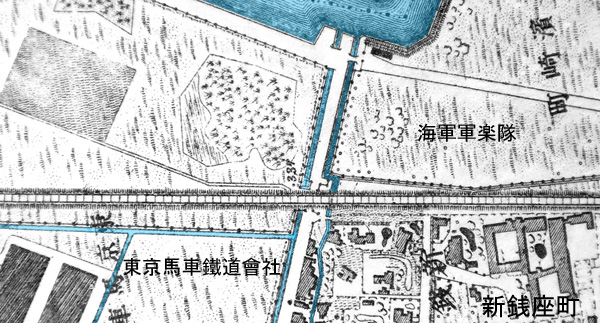

| �V��-���l�ԁA���߂Ă̓S�����J�ʂ�����́w�����ܐ番�V��x/1887(����20)�N���s�̒n�}���m�F�������A���ɓ��̋L���͋L����Ă��Ȃ������B |

| �`�F�w�����ܐ番�V��x/ 1887(����20)�N�@���� |

|

| �C���ɢ�C�R�R�y�ࣂ̕~�n����������̂ʼn��f�͕K�v�ŁA�y�����������ē������������̂Ǝv����B |

| �`�Q�F���} �����g��A�����ǂ����H |

|

| �����ɍ�̋L���͂��邪�A�������f���Ă���悤�ɂ͕\������Ă��Ȃ��B�˓����̋L�����Ȃ��B�Ȃ��A���̓��͗����ɑ��a���������B |

| ���H���̕ϑJ |

| �n�}��ʐ^�Ȃǂ� �������m�F�ł������́A���̕ω����ꗗ�Ƃ����B |

| �E���ڔԍ����N���b�N����ƁA���̍��Ɉړ�����B |

| ���ڔԍ� | �N | �d�Ԑ� | ���C�� | �V���C�� | �V���� | �ݕ��� | ���v | �n�}��ʐ^�ԍ��F�� �l | |

| �P. | 1872(�����T) | �P | �P | �`�F���V�� - �����l�� �J�ʁA���� | |||||

| 1876(�����X) | �Q | ���p | �Q | ���F������ | |||||

| 2. | 1909(����42) | �Q | �Q | �Q | �U | �@�@���V���w�܂ŊJ�ʁA�ŏ��̉ˋ� | |||

| (���`��) | 1913(�吳�Q) | �Q | �Q | �Q | �U | �a�F�w���{�S���j/�c���ȁx�̕��ʐ} | |||

| 1914(�吳�R) | �Q | �Q | �Q�H | �U�H | �@�@�����w�J�ƁA���V���������w�� | ||||

| 1927(���a�Q) | �@�@���̍� �ʼnY���̍H���J�n | ||||||||

| �R. | 1936(���a11) | �Q | �Q | �T�`�U | �X�`10 | �b�F�ʐ^��������𑜓x�s�� | |||

| ���H | �@�@���C���{�������H���̊J�n | ||||||||

| 1942(���a17) | �S | �Q | �R�H | �X�H | �@�@���C���{�� �Q������ | ||||

| 1944(���a19) | �S | �Q | �R�H | �X�H | �@�F�ʐ^��ݕ������˓����� | ||||

| �S. | 1947(���a22) | �Q | (�Q) | �Q | �U | 12 | �c�F�ʐ^�A�d�Ԑ��Q���͕s�g�p | ||

| �@�@�`���̌��� ���݂̊Ԋu�� | |||||||||

| 1956(���a31) | ���̉ˑւ��� | �Q | �U | 12 | �@�@�������˓��� �˂��ւ� | ||||

| �@�@�R�襋��l���k�����A�S���g�p | |||||||||

| 1961(���a36) | �S | �Q | �V | 13 | �@�@�ʼnY�������̂P�������H | ||||

| 1962(���a37) | �@�@�ʼnY���̒Z�������J�� | ||||||||

| �T. | 1963(���a38) | �S | �Q | 14 | 20 | �d�F�ʐ^�A�V�����̍H���� | |||

| 1964(���a39) | �S | �Q | �Q | 14 | 20 | �@�@���C���V�����J�� | |||

| 1975(���a50) | �S | �Q | �Q | 16 | 24 | �e�F�ʐ^ | |||

| �U. | 1986(���a61) | �S | �Q | �Q | 13 | 21 | �@�@�����w �� | ||

| 1989(������) | �S | �Q | �Q | �Q | 10 | �f�F�ʐ^�A���H�͓P�� | |||

| 1995(�����V) | �S | �Q | �Q | �Q | 10 | �@�@��肩���ߊJ�� | |||

| �V. | 2010(����22) | �S | �Q | �Q | 0 | 8 | �@�@�s���⏕313���g���H���J�n | ||

| ���� | �S | �Q | �Q | �O | �W | ||||

�@

| �P. �ŏ��̓S�� | �F1872�N(�����T�N) �V�� - ���l�� �J�� |

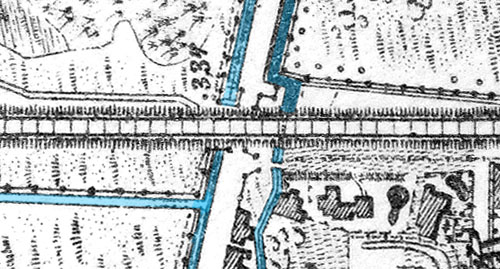

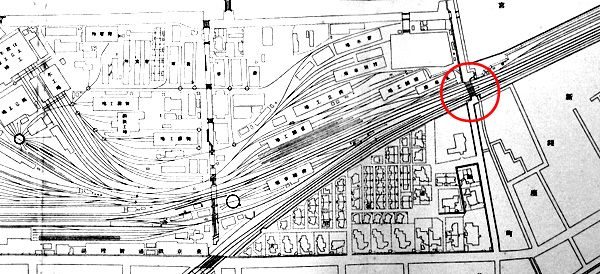

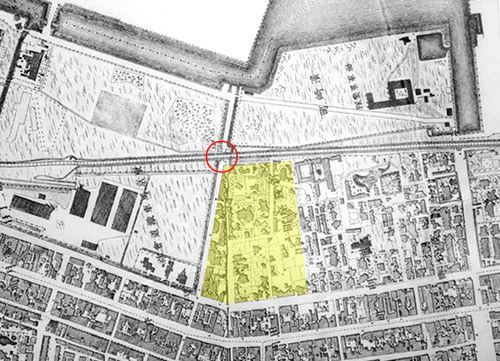

| �n�}�` �Ǝ��Ɏ��� �n�}�a �Ƃ̔�r�ɂ��A�䂪���ŏ��̓��C�����̈ʒu�́A���݂̂`���̓����A��R����S�������肾�������Ƃ��킩��B |

| �n�}�`�F1887(����20)�N | �n�}�a�F1913(�吳�Q)�N | |||

| �� |  |

| ���̂`�a�� �قړ��X�P�[���B���H�̓����Ő��H����s���Ă��邪�A���̌`�ς���Ă��Ȃ��B |

�@

| �Q. �ŏ��̉ˋ� | �F1909(����42)�N �i��-�G�X�� �J�� |

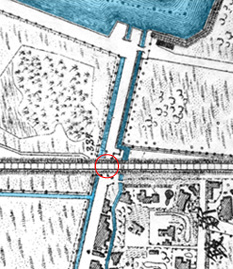

| �O�}�̈ʒu�W����A����(�قڒn�ヌ�x��)�ŗ�Ԃ��^�s���Ȃ���܂������ɒz�炵�A�Q���ȏ�̉˓�����݂��Ă���A���ɊC���̕������������������̂ƍl������B |

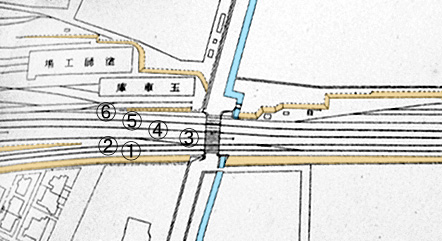

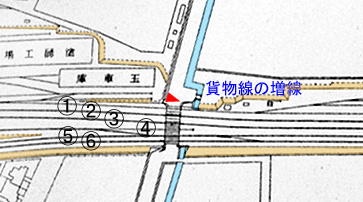

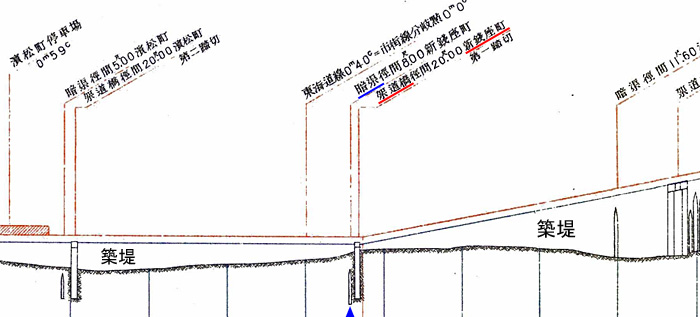

| �w�����s�X�����d�����z�T�v�x�̉˓����ꗗ�\����A�ق��� �d�Ԑ��Q���A���C�����Q���� �v�S�������A�{�˓����������U�����˂���ꂽ���Ƃ��킩��B�a�Ԃ� 20��(6.06 m)�B |

| ���̗��R�́A |

| ���߂̂Q���͓��ŁA����̑����� �ݕ����Q����̂��̓��C�����Q����d�Ԑ��Q�� �̂U�����K�v�ƂȂ������߁B |

| �˓����E�i���� �ꗗ (�Čf) |

|

| ����̎�ޣ����Ō��v�ƂȂ��Ă��邪�A���݂̌��͉˂��ւ���ꂽ���̂ƍl�����A�����̌��̏ڂ����`���͂킩��Ȃ��B |

| �w���{�S���j / �c���ȁx(1921) �̕��ʐ}�����Ă݂�ƁA |

| �a�F�����w�ڍא} 1913(�吳�Q)�N���� |

�w���{�S���j / �c���ȁx(1921) �ɉ��M |

| �a�Q�F�����g�� |

|

| �˓����E�Ë������̌`�͂�����Ƃ킩��B ���H�͂��ׂēy��(�z��)�̏�ŁA�m���ɂU������B |

| ���̎��_�ł� �A��B���������w�ɐڑ�����Ă��邪�A���̂��Ƃ����� ��B��C�������͓��C���{���p�ƂȂ��ē����w�Ɍ��������ƂɂȂ�B |

| �}�a�R�F�w�����s�X�����d�����z�T�v�x1914 |

|

| �̂Q���������C�����A�Ԃ̂S�����������ꂽ�B |

| ����͂Ƃ������A�ŏ��ɑ���ꂽ�˓����͌���̂ǂ̕������H |

| �M�҂̐���́A���� �S���̓d�Ԑ����˂����Ă���u�����K���䕔���v�ł���B |

| ����̎�|����́A |

| �@�E�˓������œ��H���Ȃ����Ă���B �@�E���̎�O�������K�A�C�����R���N���[�g���ł���B �@�E���͂U�����������߁A���݂̂S���̌��̊Ԃɗ]�T������B |

| ���Ȃ��铹 | ||

���C���� �V���� |  | �d�Ԑ� ���v�S�� |

| �������ȓ_�B���̌� �d�Ԑ� �D��E�������ƂȂ��A�������~�n�����L���Ă���C���ɉݕ���������͓̂��R�̂��Ƃł���B |

| �R����̓��� (�Čf)�@�@�@�@�@2024.2.8. |

|

| �쑤 (�l������)�̋���@�@�@�@�@2024.2.8. |

|

| �˓����̕��𑪂��Ă݂�� 5.98m �ŁA�ˋ����̌a�� 20��(6.06 m)�ƈ�v���邽�߁A���͍L�����Ă��Ȃ��B |

| �k��(�V����)�̋���@���F�z��̐Ί_�A �E�F���@�@�@�@�@�@�@�@����. | |

|

|

| �������̐Ί_�B�����h������Ă��邪�A���̒i�̊Ԃɂ̓����K�������Ă���B���̂��߁A�˓����k��(������)�̉��σp�l���̓����ɂ́A�S�ʓI�Ƀ����K���c���Ă���͂��ł���B |

| �˓����̖k�� (�V����) |

|

| ���H���̕ϑJ�ꗗ �ɖ߂� |

�@

| �R. �s �� | �@�F�V���C���{�� |

| �F1936(���a11)�N �����H���J�n | |

| �F1942(���a17)�N�V�� �J�ʁA�� ���C���{�� | |

| �F2005(����17)�N�� ���݂̌��ɉ˂��ւ� |

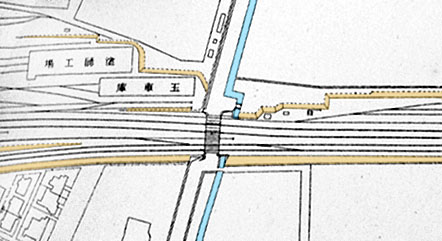

| 1909(����42)�N�ɋ����C���{���Q�����J�ʂ��Ă���30�N�߂����o���A���C�����Ɖ��{������^�s����ɂ͂Q���ł͐��H�e�ʂ�����Ȃ��Ȃ����B���̂��߁A1936(���a11)�N11���ɑ����H�����n�܂��āA1942(��17)�N�܂ł������Ċ��������B |

| �w����H�90�N�̂���݁x�ɂ�� |

| ���̎��̌��̎d�l�͂킩��Ȃ��B |

| �Ȃ� �����͗�Ԑ��Q���A���l���̋}�s�d�ԗp�ɂQ�����g���v�悾�������A�펞�̂��߂ɋ}�s�d�Ԃ̉^�s�͎��~�߂ƂȂ�A�I��܂� �U���̂�����R���E�S���͎g���Ȃ������B |

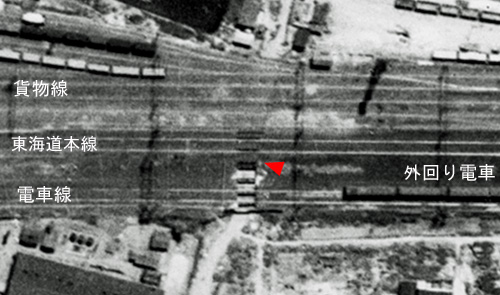

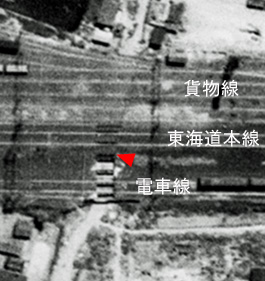

| �b�F1936(���a11)�N�̏�� |

|

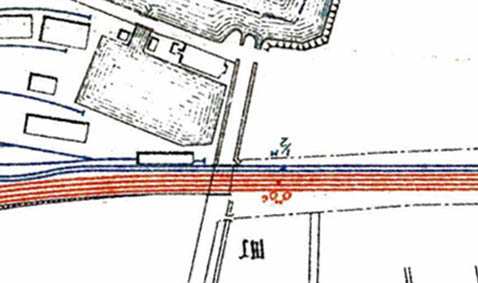

| 1936�N�A�V�������C���{���Q��������H�����n�܂����N�ł���B�ʐ^�̉𑜓x���������A���łɊC���ɂ͐������̉ݕ������~����Ă���B |

| ���X�U���������`��(�ʐ^����)�ɒ��ڂ���ƁA�����̂S���͂��邪�A�O���Q���̌������O����Ă��Ĕ������H���������Ă���B |

| �V�������݂��ꂽ�̂͂��̊O���ƍl���Ă���B���̎��_�ł͌��̌��͈ړ�����Ă��Ȃ��悤�Ɍ�����B |

| �Ȃ� �ݕ��������̐��H���y��̉��ŁA���܂��ɢ���أ�������\�������邪�A���؏����Ȃǂ������悤�Ȃ̂ŁA���łɉ˓����ɂȂ��Ă����̂ł͂Ȃ����낤���B |

| ���̃R���N���[�g���ƃ����K���̋��� |

|

| ���݂̓��C���{���̑�T���́A���������R���N���[�g�̋���M���M���̂Ƃ��납��˂����Ă���B |

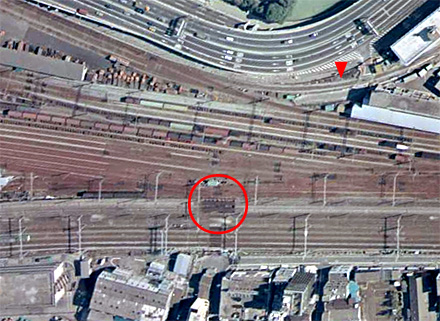

| �c�F�s�풼�� 1947(���a22)�N | ||

�V�� �� |

1947(���a22)�N�W���P�� / USA-M385-16 / ���y�n���@ |

| �ʐ^�b�����g�債�Ă���B�������ȓ_�ŁA���̊C���ɓ��C���{�����������ꂽ�B |

| ���̋��䂪�A |

| �@�E1942(���a17)�N�ȑO�� ���łɉݕ����p�ɑ����Ă��� �@�E1942(���a17)�N ���C���{�����ݎ��ɁA���߂ĉ������ꂽ |

| �̂ǂ��炾���������A�������Ă��Ȃ��B�O�҂̏ꍇ�́A���R�����̋�������̂܂g�������낤�B |

| ���݂̌� |

|

|

| 2005(����17)�N����̌��ɉ˂��ւ����Ă���B�����ǂԕt���œh�������B�ߔN�̏��K�͂Ȍ��ł͂��̎d�l�������B |

| ���H���̕ϑJ�ꗗ �ɖ߂� |

�@

| �S. �`���̌��̍X�V���� | �F1927(���a�Q)�N �� �H�H |

| ����A���̖������邱�Ƃ��ł���̂͑�R�����������A10�N�O�ɂ͑�S���������Ă����B���݂̓T�C�h�J�o�[�̂��߂ɁH �����Ȃ��Ȃ��Ă���B |

| ��S���@1927(���a�Q)�N�@�@�@2010.1.3. |

|

| ��S���͂̂��͔̂�r�I�N���������̂ŁA�P�s�ڂ̐擪�̢���a��N����͂�����Ɠǂ߂��B |

| �˓����̕�(�a��)���ς���Ă��Ȃ��̂ŁA�g���镔�ނ͂��܂ł��g�����S�̃��b�g�[���炷��ƁA1909(����42)�N�ɉ˂��������킸��20�N��ŗ��R���Ȃ��˂��ւ���킯���Ȃ��A�܂���S���͐풆�Ɏ��O����Ă����̂ŁA�ۊǂ��Ă������a�Q�N�̌����ė��p�����̂͊ԈႢ�Ȃ��B |

| �������S�����̂h�`�| ���� 600mm �� 190mm �̂Q�包�ɂ��J������H�˓����ŁA�q���ނ̓��x�b�g���߁B |

|

| ��R���̖��� |

|

| ��� �������Ă����R���́A�������ׂ�Ă��邤���ɢ�ޗ���̕��т��S���̂��̂Ƃ͈قȂ�̂����A�P�s�ڂ̐���N�͓�������a��N��ł���B |

| ��R���@�����g�� |

|

| �܂��A���͂S�{�Ƃ��|�ނ̃T�C�Y��x�b�g�̑���Ȃǂ́A�����ڂɓ����ł��邽�߁A |

| �������ɉ˂��ւ���ꂽ�\���������B |

| �ł͂��˂��ւ���ꂽ�̂��A���l���Ă݂����B |

| �J��Ԃ����A�O���[�n�̋L�q�͕M�҂̐���Ɋ�Â��B |

| �ʐ^�b �����10�N��� �ʐ^�c���r�ׂ�ƁA�傫�ȈႢ������B |

| �b�F1936(���a11)�N | 1942(���a17)�N | �c�F1947(���a22)�N |

|

�@���C���{�������� |  |

| �ʐ^�̉𑜓x�̊W�ŁA�b�Ƃc�� �X�P�[�����قȂ�B ���� ���ȓ_�B |

| ���̎ʐ^�c �ł́A �@�E1942(���a17)�N�܂łɁA�� ���C���{�����J�� �@�E�ݕ��������˓����ł��褂U�����˂����Ă���B �@�E�`���̌����ړ�����Ă��āA�Ԋu���L���B �@�E��S�������O����Ă���B �������ʐ^����́A���ꂪ���݂̌����ǂ����͂킩��Ȃ��B |

| ���̎��O���Ɋւ��ẮA����܂ł� �V���w�k���̢��t���˓�����ȂǁA�e���œ�����S���������ʐ^�����Ă����B |

| �g���Ă��Ȃ�������S���̌����A�펞�̋����މ���߂ŋ��o���ꂽ�̂ł͂Ȃ����낤���B�����ɁA���a�����ɍ��ꂽ�Â������ė��p���ꂽ�ƍl������B |

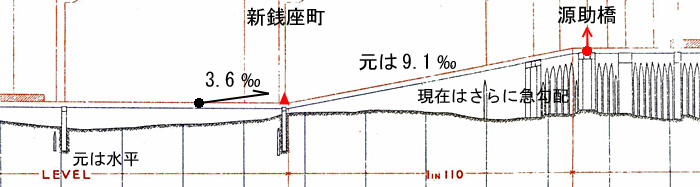

| �M�҂̐���˂��ւ������̂́A�������˓������˂��ւ���ꂽ 1956(���a31)�N ���A�ł���B |

| ���̍����́A | |

| �E | �������˓����˂��ւ����ɂ́A��(�������@)��傫�����邽�߂ɓ������x�������������B |

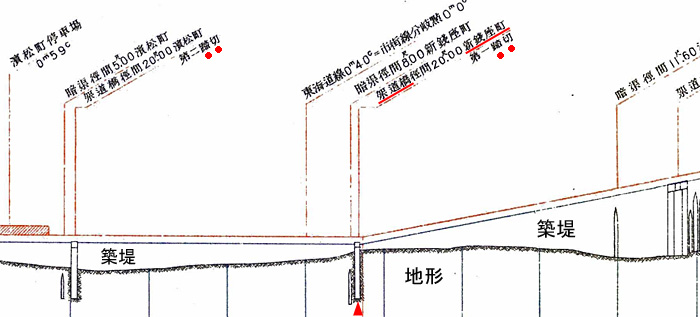

| �E | �J�ʓ����͐��������� �l����-�V�K���Ԃ����A���݂�150m�قǎ�O����V�������Ɍ����āA 3.6�� �̌��z�����Ă���B |

| �l�����w | �V���w | |

|

||

| �������̃��x�����グ�邽�߂ɂ́A�{�˓������߂��Ă���A�傫�Ȍ��z�œo��ς݂����Ȃ��̂����A���炩�̗��R�A�Ⴆ�Ε��ނ��ɂ�ł������߂ȂǂŁA�������ւ��Đ����������āA�������x�����グ���̂ł͂Ȃ����낤���B |

| �����ЂƂA�˂��ւ��̕����I�ȗ��R�Ƃ��ċ�������̂́A1956(���a31)�N���� �R����Ƌ��l���k������������A����܂ł̂Q������ �S�����g���悤�ɂȂ������ƁB���̑O�Ȃ礂Q������������H���̎�Ԃ��Ȃ����Ƃ��ł��邽�߁B |

| ���H���̕ϑJ�ꗗ �ɖ߂� |

�@

| �T.�s�r���� | �F���C���V�����Q���F1964(��39)�N10�� �@�@�@�����I�����s�b�N�J�Âɍ��킹�ĊJ�� |

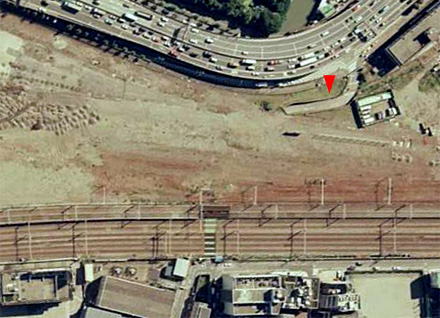

| �d�F�����Ȃ����˓��� 1963(���a38)�N |

1963(���a38)�N�U��26�� / MTK-C10-20 / ���y�n���@ |

| �قڒ����������˓����������Ȃ�A�Ȃ������`�ŊC���̓��ɂȂ����Ă���B���f������H�̉ݕ�����14���ɂ��Ȃ�A�R���̂U���ƍ��킹��20���B�^�������ɂ��Ȃ��������R�͕s���B |

| ���a�����ɓ��̏o�u�������݂���ĎʼnY���ƎʼnY�w���J�݂��ꂽ��A�ʼnY�u����|�ŕu�������݂���ĉݕ��A���������ɂȂ�A�����ݕ��w���Ő������}����B ���ݓ����A�ʼnY���ւ͕l�����w���ŃX�C�b�`�o�b�N���Ă������A1962(��37)�N�� ����-�ʼnY�ւ̒Z������ ���݂���ꂽ�B |

| ���N�ɂ͓��C���V�������J�ʂ���B1966�N�A1971�N�̔����ʐ^�̐��x�������̂ŁA10�N��̎ʐ^���B |

| �e�F�V�����J�ʌ� 1975(���a50)�N |

1975(���a50)�N�P��19�� / CKT7415-C31A-44 / ���y�n���@ |

| �ʐ^�d�Ɠ����X�P�[���B�V�����̉˓������͏����̓��H�g�����l�����������ő����Ă��邪�A�ʘH���͏]���ʂ�B�Z�����̓����ʒu�������t���Ă��邪�A���̂܂ܕς���Ă��Ȃ��B |

| �V���������̌��@�@�@�@�@�@2010.�P.�R. | ||

�ݕ����� |  | |

| �����̋���ɉ˂����Ă���̂łȂɂ��Ȃ����グ��ƁA�Q�{�ЂƑg�̃R���N���[�g�̌����ӂ��g�B���ꂪ�����ׂ��\���������B | ||

| �V������� ���� | ||

| ||

| �����̂s�^�R���N���[�g�̂��ꂼ��̗��[�ɂQ�{�̍|�������ڂ����A�J�����̂S�包��H�v���[�g�K�[�_�ł���B�J�����́A���炭�V�����̌��Ƃ��Ă͒��������́B | ||

| �����W | ���̖��� |

|

|

| ����𐓏グ�����R���N���[�g���ɢ�i�q���C��̋����W�A���ɂ͐V�������L�� �m�^���� ������A����N�͊J�ʂ̑O�N�� 1963(���a38)�N�ł���B |

| �R����̓�������@�@�@�@�@2010.11.30. |

|

| �V�����͂ق��̂U���������x�����������A�R���N���[�g�����͂悭�����Ȃ��B�ォ��̎ʐ^���Ċm�F�����B |

| ��肩���� ���� (�Čf)�@�@�@�@�@�@2012.7.1. |

|

| �˓������͂R���̂P�Ȃ̂ŁA�����炾���ł͂��̒������m�F�ł��Ȃ��B�����������̒����ő����Ă���̂�����A�˓������g�����鎞�ɂ́A���̂܂g����悤�ɂȂ��Ă���̂��낤�B���炩���ߋ���܂Ŏd����ł���̂��ǂ����͕s���B |

| �s�r���̌���@�@�@�@�@�@ 2024.�Q.�W. |

|

| �R���N���[�g���͕ی�̏� �h������Ă���B���̊Ԃ��ǂ���Ă���̂ŁA�J�����̗l�q�͊m�F���Â炢�B |

| ���H���̕ϑJ�ꗗ �ɖ߂� |

�@

| �@�U�D�����ݕ��w�̕� | �F1986(���a61)�N |

| �ʐ^�f�F���������Ȃ��� 1989(������)�N |

|

| 1988�N�P���ɂ͂܂��قƂ�ǂ̐��H���c���Ă������A88�N�`89�N�łقڍX�n�ɂȂ����B�˓���������(�ʐ^�̏㑤)�ɂ� �Q�����c���Ă���悤�ȋC�z������B |

| ���H�g���O�̏�ԁ@�@�@�@�@2010.�P.�R. |

|

| ���������Ă��镔�����c���ꂽ���������A�킩��ɂ����B |

| ���C�O�̉˓������� |

|

| �C���ɒ��������Ă�������(��F)���A������Ɏ���ăR���N���[�g�ŕ�C����Ă���(���F�̎ߕ���)�B �����ɢ�ނ��裂̕t�����o�b�R���N���[�g�ł����łƂ��čڂ����Ă���B���ꂪ���X�Ƒ����Ă����͂��ł���B |

| ���H���̕ϑJ�ꗗ �ɖ߂� |

�@

| �@�V�D�Ō�̉��C�H�� | �F2010(����22)�N11���` |

| �H���J�n�@�@�@ 2010.12.�T. |

|

| �C���A���ݕ��w�Ղ̃V�I�T�C�g�ɂ́A���{���̍��w�r��������ł���B��肩���߂̑����A���H���H�ɂ���H�����n�܂��Ă���B�����{�˓����̈ʒu�B |

|

| �l�����܂ł̒z�炪��菜����ĐV���ɂQ�Ԑ����ł��A��肩���߂����`�̓��H�ƂȂ����B |

| �������������@�@�@�@�@�@2018.10.�X. |

|

| �� �ǁ@�@�@�@�@�@�@�@2018.10.�X. |

|

| �����̊g�����̂��߂ɁA�y��̗��ǂ̈ʒu�͍L�����Ă���B �����Ɍ����颖f�ՃZ���^�[�r����́A���͖����B |

| �g������͎̂g���@�@�@�@�@2018.10.�X. |

|

| �V�������̓_���ʘH�̂��߂ɁA�ݕ�������̂o�b�ł��P�������c���ꂽ�B���ꂢ�Ɏd�グ�Ȃ��̂́A���j���c�����߂̈Ӑ}�I�Ȃ��̂��낤�B |

| �ʁ@�u |

| 1948(���a23)�N�R���̋ʐ^ / ���y�n���@ |

|

| �V���w�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�l�����w |

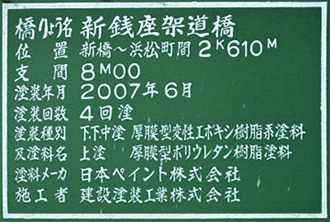

| �� �V�K��(����) �˓����@�f�[�^ | |||

|

�� �u�F | �`�擌�V���꒚�� | |

| �Ǘ��ԍ��F | 15 (���C��) | ||

| ���H���F | �`���X�H��T���� | ||

| ���H�̐��F | �`�F�S���F���l���k���A�R��� | ||

| �s�F�Q���F���C���{�� | |||

| TS�F�Q���F���C���V���� | |||

| ���Ẳݕ����F�ő�16�� | |||

| �� ���F | ����`�F6.06 m (20��) | ||

| ���`����s���F�ق� ���� | |||

| TS�F�`���̂R�{�߂� | |||

| �v�H�N�F | �`�F1909(����42)�N12�� �@�@�@�@�@�@�i��-�G�X�� �J�� | ||

| �s�F1956(���a31)�N �J�� | |||

| TS�F1964(���a39)�N �J�� | |||

| ���O�̗R���F | �@���ݓ����̕t�߂̒�����V�K�����v �@�ɂ��B |

||

| �V�K�����̗R���F | 1638(���i15)�N�ɁA�헤���˂̖C���ɂ��A�Ԋ����ꂾ��������q�� ���A�]�ˏ��̉ݕ���������݂��Ģ���i�ʕ�𒒑������Ƃ����B���̌� �������ł������ɢ�V�K������Ə̂����B�{���E�[��̑K���Ƌ�ʂ��邽 �߂ɢ�ţ��t���āu�ŐV�K�����v�Ƃ����B |

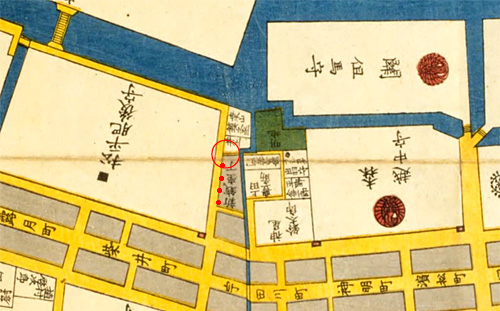

| �w�]�ː؊G�}�x �ň������G�} (����) |

�o�ŁF1849-1862(�Éi�Q�|���v�Q) / ��������}���� �� |

| �����˓����̂��悻�̈ʒu�B |

| �w�����ܐ番�V��x1887(����20) |

|

| �n�}�͈̔͂͐�G�}�Ƃقړ����B�]�ˎ���������悪�L�����Ă���B |

�@

| �ԊO. �V�K���� �Ë� |

| ���̏c�f�ʐ}�ɂ́A�˓����̂����e(�l������)�ɈË���������Ă���B������ ���ڂ�Ɨ�������قǂ̈�\���������߁A�����ɕt�^�Ƃ��Čf�ڂ��Ă����B |

| �a�Ԃ͂W��(2.4m) �Ȃ̂ŏ������͂Ȃ��A�����ȑ��a�ł͂Ȃ��������Ƃ͒n�}������z���ł���B | ||

| ���V�� |  |

�� �l���� |

| �R����̓�������@�@�@�@�@�@2024.3.3. |

|

| �̂̐�̏�� �Ë��Ղ����� (�c�f�ʐ}�Ƃ͋t����)�B |

| �� �� |

|

| �Ë������̓R���N���[�g�ōǂ���Ă���B�����͋̂܂c���Ă��邩������Ȃ��B |

| Top Menu ���@�R������n�鋴�E�����鋴�@�����r��@�l�����˓��� �� |