| �R��� �� �n�鋴 � �����鋴 |  |

| �V�� �� �l���� |

| 14. �l���� �˓��� |

| �@2024.11.15 �f�� |

| �^�C�g�������F�̎ʐ^�ͤ10�N�ȏ�O�̎B�e(�ߋ��̗l�q)�ł��邱�Ƃ������B |

| �ݕ��A����������ȍ��́A�v14���̋����˂����Ă����B ���̉˂��ւ���������A�ݕ����̔p�~�A�˂��ւ��ɔ������̈ڐ݂Ȃǂ��s���A�l�����w�̉��C�ɔ����Č��݂��H�����ŁA���̗��j�͈�ؓ�ł͂����Ȃ��B |

| ���i �R����̓�������@�@�@�@�@�@2024.10.26. |

|

| �˓����t�߂ɂ���ƋC�����Ȃ����A�������猩��ƁA���H���@�艺����ꂽ���Ƃ��悭�킩��B�E�̈͂��̒��Ɍ����Ă������E�f�ՃZ���^�[�r���́A2021�N�W���ɉ�̍H�����J�n���ꂽ���A�P�K�t���A�ւ͊K�i������Ă����B������A���H��������ꂽ���Ƃɂ����̂������B�Ւn�ł͓��ڂ����ݒ��B |

| �˓����̎�O�ɂ��鐅�F�̕������̎萠��̓K���X���B���H�����������x���ɉ˂����Ă���B |

| �ߌi �R����̓�������@�@�@�@�@�@2024.10.26. |

|

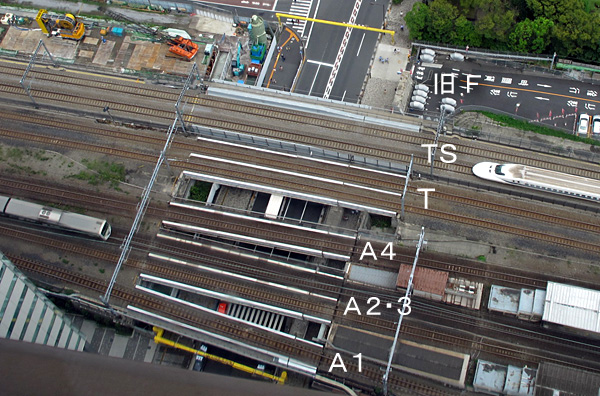

| �������̏ォ��B�˓����̌����̍��������� 3.7m�B |

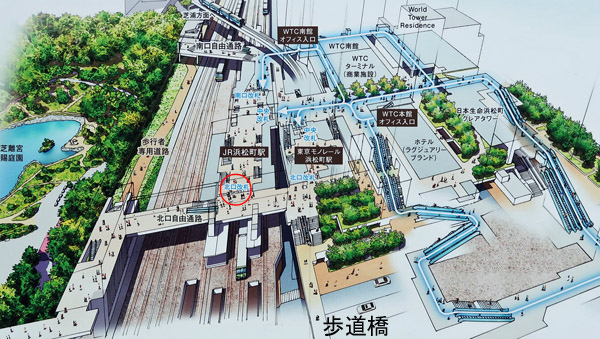

| �˓����ƕ������̈ʒu�W |

|

| �H�����Ȃ̂ŁA���݂͉w�����ւ͍s���Ȃ��B�V�����w���ł���ƁA��������n���Ă��炳��ɂ����P�K������āA�R�K���x���̉��D��(JR�ƃ��m���[���̖k��)�ɍs�����ƂɂȂ�B |

| ���H�̏�ł� �k�����R�ʘH���H�����B |

| �H������Ɍf������Ă����������̗l�q�B���� JR �k���B��k���ɐ��H���ׂ����R�ʘH���V�݂����B |

| �ߌi �R����̊O���@�@�@�@�@�@�@2024.10.26. |

|

| �����́A�`�����ւ̒|�Ń|�[�g�f�b�L(����̃X�J�C�E�H�[�N) �̌��݂ɔ����Đ��H�ۂɏ��~�X�y�[�X���ł��A����ɖk�����R�ʘH���ł���ƒn��ɉ��肸�ɉ��D���ɍs����̂ŁA�˓���������l�̐��͑啝�Ɍ��邱�ƂɂȂ�B |

| �����Â��ʐ^�����A���̂悤�� �L����t����B |

| �� �V�� |  2010�N12���T�� ���f�ՃZ���^�[�r���̏ォ�� |

�l�����w |

| �@�E���e�� �ݕ������ʂ��Ă����Ƃ��� �@�E�s���ATS��(�V����) �͌��̈ʒu�Ɉڐ� �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ (�˓����̗��j 6. �Q��) �@�E�`�S�͈ڐݑO |

| �����`�� | �F�P�� �F�Q�� �F�R�� |

�F1872(�����T)�N ���V�� - ���l�� �P���J�� �F1876(�����X)�N ���V�� - �i��� ������ �F1899(����32)�N ���V�� - �i��� �R���� |

| �`�� | �F�R���H �F�S���H |

�F1909(����42)�N12�� �i��-�G�X�� �J�� �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�l�����w �J�� �F1914(�吳�R)�N12�� �����w�J�� �S���J�� |

| ���S�������ꂽ�����͂����肵�Ȃ� | ||

| �s�� TS�� | �F�Q�� �F�Q�� | �F1942(���a17)�N�V���� �J�� �F1964(���a39)�N ���C���V���� �J�� |

| 2024�N10�� �̌��� |

|

| �O�f�ʐ^�Ƃ͋t�ɁA�������琼�����Ă���B ��S�� ���l���k����s���́A���̈ʒu��������A�Ă����`�S�Ƃs�̊� (������) �Ɉړ�����A����� ���a��(��������)�̌����˂��ւ����Ē����Ȃ����B |

| �˓��� |

|

| ���̎ʐ^�Ƃ��� ����������Ă���B�����l�����w�̉��D���B |

| �v �W�����̉˓��� | |||

|

|

�`�P | |

| �ԓ��Ɖ��̕����̊ԂɁARC�� �����`���̋��r������B |

| �w���̕����A���a�ԁ@�@�@�@�@2010.8.27. |

|

| �����C���B�V�����Ⓦ�C�����̂悤�� ��C�ɒ��������˂����Ȃ������̂́A�E�����w�ւ̓����ł���A�ʂ̏ꏊ�ɐV�������D�����ł���܂ł́A�k��������̂܂g���K�v�����邩��ŁA��ނȂ��A�ԓ���̒����{��(�E��)���R���N���[�g�̋��r�ŎA�E���̊�������Ƃ̊ԂɁu���݁v�̒Z�������˂��Ă���B |

| ���݂Ƃ����Ă��A����20�N���g���Ă��邪�A���N��ɂ͉E���̌����D�������Ē�����A���a�Ԃ�10m�ƂȂ��ĕ������L���Ȃ�B �����A�L�������X�y�[�X���K�[�h���̓X�܂ƂȂ�\��������B |

| �l�����˓����̗��j |

| �@�ځ@�� | |

| �P. �ŏ��̓S�� �Q. ���߂Ẳˋ� �R. ���C�����̑��� �S. �V�����̊J�� �T. �����ݕ��w�̕� �U. �ēx�̉˂��ւ� �V. ��S���̈ڐ� | |

| �P. �ŏ��̓S�� | �F1872�N(�����T�N) �V�� - ���l�� �J�� |

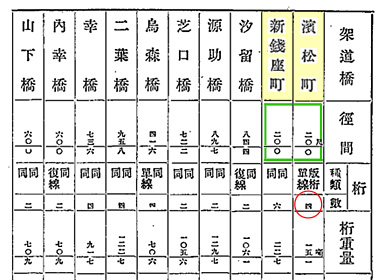

| �N | �d�Ԑ� | ���C�� | �ݕ��� | ���v | �� �l�F�Q�l�n�}��ʐ^�ԍ� | |

| 1872(�����T) | �P | �P | ���V�� - �����l�� �J�ʁA���� | |||

| 1873(�����U) | �P | ���p | �P | �ݕ��c�ƊJ�n | ||

| 1876(�����X) | �Q | ���p | �Q | ���V�� - �i��� �������F�n�}�a | ||

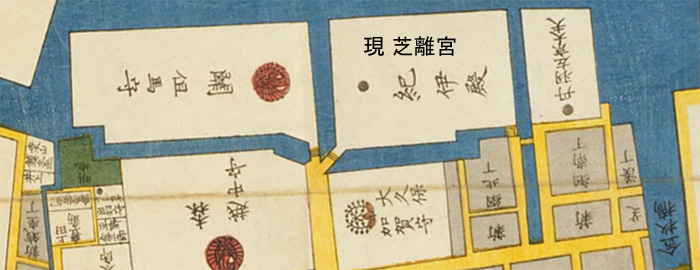

| �܂��A�]�ˎ��㖖�̐�G�}�����Ă݂�B |

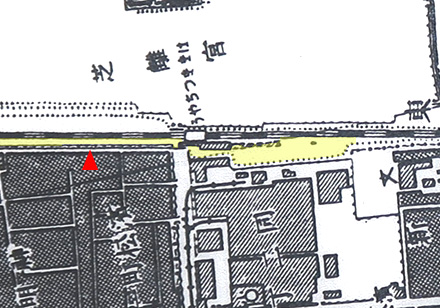

| �n�}�`�F�w�]�ː؊G�} / �ň������G�}�x1849-1862(�Éi2�|���v2)�N |

|

| ���� �ŗ��{�ƂȂ��Ă���ꏊ�́A�����ɂ͋I�B����Ƃ̉����~�ƂȂ��Ă��āA���̐���(�}�ł͉���)�͐��H�������B�S�����J�ʂ����̂́A�؊G�}���s�� �킸��20�`30�N�قnj�̂��ƁI |

| ���ɒn�}�a���`�F�b�N����B�S�����J�ʂ��Ă���15�N��̎p�B |

| �n�}�a�F1887(����20)�N |

|

| �k�ڂ͂T�番�̂P�ŁA����̈ʒu�܂ł��ڍׂɎ����Ă���(�n�}�`�Ƃ͔͈͂��قȂ�)�B���݂̒|�Œʂ�� �܂����H�܂łŁA�C���ɂ͖��ߗ��Ēn�̊Ԃ̐��H���c���Ă���B |

| �V�����S�����A�Ȃ�ׂ��l�̏Z��ł��Ȃ��ꏊ�ɒʂ����Ƃ����͂��Ȃ̂ŁA���̂悤�ɓ_�ł��Ă��郉�C���A���H�ߗ��ĂĒʂ����̂ł͂Ȃ����낤���H |

| �؊G�}�`�Ƃ͊p�x������Ă���B |

| �n�}�`�Q�F�����g�� |

|

| ���̒n�}�̢�z��̕\����͂قƂ�ǂ��������ŁA�n�ՂƂ̍��፷�𐄑����邱�Ƃ�����B�C���̌R�y����ŗ��{�ɍs�����߂ɒʘH���K�v�����A���̋L���͖����B |

| �������œy�肪����ł��ĉ˓����̂悤�ɂ������邪�A�C���͓y�肪�����Ă���̂ʼn˓����ł͂Ȃ����������悤���B ���̉E���̓y�ۂɂ��遜�́A���ւł�����������M���@����Ǝv����B |

�@

| �Q. ���߂Ẳˋ� | �F1909(����42)�N �i��-�G�X�� �J�� �@�l�����w�J�� |

| �N | �d�Ԑ� | ���C�� | �V���C�� | �ݕ��� | ���v | �� �l�F�Q�l�n�}��ʐ^�ԍ� | |

| 1899(����32) | �P�H | �Q | ���p | �R | ���V��-�i��Ԃ��R�������ꂽ | ||

| 1909�N�ȑO�͓��������ƍl������ | |||||||

| 1909(����42) | �P | �Q | ���p | �R�H | ���V���w�܂ŊJ�ʁA�ŏ��̉ˋ��S�� | ||

| 12�� | �@�l�����w�J�ƁF�n�}�b�A�ʐ^�c | ||||||

| 1910(����43) | �Q�H | �Q | �S�H | �G�X-�L�y��������Č������܂ŊJ�� | |||

| 1914(�吳�R) | �Q�H | �Q | ���p | �S�H | �����w�J�ƁA���V���������w�� | ||

| �F�ʐ^�e | |||||||

| �d�Ԑ����Q���ƂȂ������m�ȔN���� �s���B | |||||||

| �w�����s�X�����d�����z�T�v�x1914(�吳�R)�N���s �̉˓����̊T�v�B���̎��S�������˂���ꂽ���A���̕�(�a��)�ׂ͗� �V�K���Ɠ��� 20�� ��U���Ƌ����A�ʍs�̏d�v�����Ⴉ�������Ƃ��킩��B����̎�ޣ ����Ō���ƂȂ��Ă��邪�A�ڂ����`���͂킩��Ȃ��B |

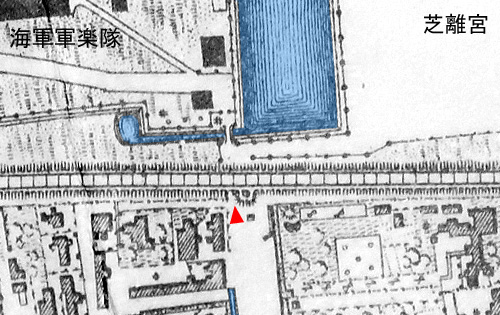

| �n�}�b�F1909(����42)�N |

|

| 1899(����32)�N�ɂ��łɂR���ƂȂ��Ă����B����42�N�̒n�}�ɑ��ʂ̓��t��������Ă��Ȃ����A���s�� 43�N�R���Ȃ̂ŁA�l�����w�͊J�Ƃ��Ă���B |

| ��˓����v�ł��邩��ɂ� ���R �C���ɔ����Ă����͂������A�ŗ��{�̈�ʌ��J�� 1924(�吳13)�N����Ȃ̂ŁA���̎��_�ł͌R�y���W�҂Ȃǂ̓���̐l�������ʍs���Ă����Ǝv����B |

| �w�����̐��H�̐���(�}�ł͉���)�ɐ���y�ɂ��n(���F)�������Ă��邪�A�z�[���̐����ɂ͐��H�������B1916(�吳�T)�N�̒n�}�ł����l�ł��邽�߁A�d�Ԑ��͂P�������ʼn^�p�������ƂɂȂ�B |

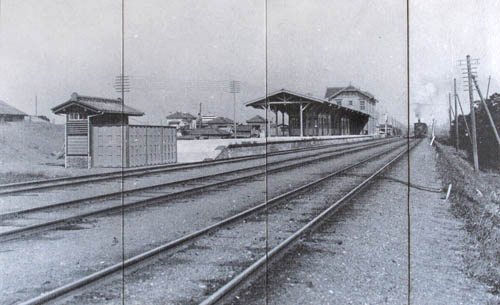

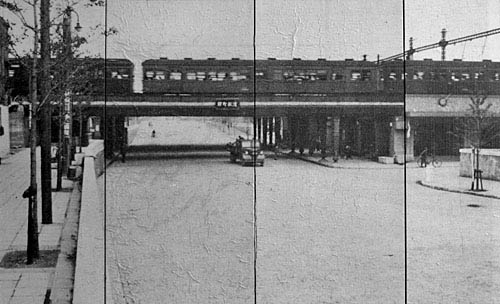

| �ʐ^�c�F���� �l�����w | ||

| �y���� |

�H������Ɍf������Ă������́B�B�e���A�o�T�s���B |

| �J�ƑO�̕l�����w�ŐV�����������Ă���A�������Ă���D�Ԃ͓��C�����̉����ԁB��J�ƑO��Ƃ��鍪���́A�d�Ԑ��p�̉ː��E�x�����w����ю�O�����ɂ͖������߁B �z�[���̐����ɂ͓y���肪����A���H���~����Ă��Ȃ��B�O�f�̒n�}�b/1909(����42)�N�̉w�̏�Ԃƍ��v���Ă���B |

| �J�Ɠ����ׂ͗̉G�X�w�܂ł����J�ʂ��Ă��Ȃ��̂ŁA�P�������ʼn^�p�������̂ƍl������B |

| �ʐ^�d�F���� �l�����w |

�w�����s�X�����d�����z�T�v�x��� |

| ���݂̒|�Œʂ肩�����������Ă���B�Ŕ͢�l������ԏ������B�z�[���̐���(�R����̓���)�ɂ����H���~����Ă���A�d��������Ԃ��Ă���B�z��̍����͂��قǂł͂Ȃ��B |

| �w�����s�X�����d�����z�T�v�x�̔��s�� 1914(�吳�R)�N�ł���A���̎��܂łɂ͓d�Ԑ��������ɂȂ��Ă������ƂɂȂ�B1910 (����43) �N�ɂ� �������w�܂ŊJ�ʂ��Ă���̂ŁA���̃^�C�~���O��������Ȃ����A���m�ȂQ���J�ʂ̎����͂킩��Ȃ��B |

| �����ɃA�[�`�J���o�[�g���Ȃ����Q�ʂ��Ă���B����ɂȂ����A�E���ɂ킴�킴�H�q�������点�Ă���B�����o���Č��̍a�ɗ�������댯���I |

| �d�̕����g��F�_������ԏ� ���� |

|

| �˓����������g�債�����A�����疾�邭���Ă������͎ʂ��Ă��Ȃ��B�����݂̔ɊŔ��ڂ��Ă��Ă��̂������ɐ��H������B�݂̉��ɉ˓����̌����ʂ��Ă���͂������A������Â��Ă킩��Ȃ��B���䕔���͐V�K���˓����Ɠ����悤�Ȑΐς݂������̂��낤�B |

| �K�i����уz�[���͑�P���ƂQ���̊Ԃɂ���B�˓������̏㕔�ɂ͔w�̒Ⴂ��ȉ������˂����Ă���B�㕔�ɍ����̕t�����K�i�Ńz�[�����x���܂ł̂ڂ�A�E�Ɏʂ��Ă���w�ɓ��ɏo�D������D�����������̂Ǝv����B |

| �n�}�e�F1916(�吳�T)�N |

|

| ��L�̋L�q�Ɩ�������̂����A�P�����̂P�n�}�ł� 1916(�吳�T)�N�ɂȂ��Ă��A�܂������̐��H�������B |

| �V�����̈ʒu�̐����ł͎s�X�n����������āA���H���݂̂��߂̐Ί_���������Ă���B�w�O�̎s�d�Ԍɂ��̑��̌����`����C������Ă���A�w�\���������C������Ȃ������Ƃ����\���͒Ⴂ�B |

| �� |

| �n�}�f�F1921(�吳10)�N |

|

| �悤�₭ ����(�}�ł͉���)�ɐ��H���L�����ꂽ��w�����s�X�����d�����z�T�v�x�̔��s�N 1914(�吳�R)�N�̎ʐ^�d�ƒn�}�Ƃ��H������Ă���̂����A���̌����͖��𖾂ł���B |

�@

| �R. ���C�������� | �F���̉˂��ւ��A���H�̔Չ��� |

| �N | �d�Ԑ� | ���C�� | �V���C�� | �ݕ��� | ���v | �� �l�F�Q�l�n�}��ʐ^�ԍ� | |

| 1927(���a�Q) | �@���̍� �ʼnY���̍H���J�n | ||||||

| 1936(���a11) | �Q | �Q | �Q | �U | �@���C�����̑����H���J�n�F�ʐ^�g | ||

| 1937(���a12) | �@�˓����̉˂��ւ��H���v�H *)�� | ||||||

| 1941(���a16) | �S | �Q | �Q | �W | �@�˓����̉��ǍH����F�ʐ^�h | ||

| 1942(���a17) | �S | �Q | �Q | �W | �@�����C���{���J�� (�Q�l�ʐ^�i) | ||

| *)���F�y�؊w��֓��x���Z�p�������\��u���T�v�W Vol: 31-6 (2004) / �H���W�ꤓc���N�� �����ԍ����ł̕l�����˓����ˑ֍H�� ��ɂ�� |

|||||||

| 1909(����42)�N�ɋ����C���{���Q�����J�ʂ��Ă���30�N�߂����o���A���C�����Ɖ��{������^�s����ɂ͂Q���ł͐��H�e�ʂ�����Ȃ��Ȃ����B���̂��߁A1936(���a11)�N11���ɑ����H�����n�܂��āA1942(��17)�N�܂ł������Ċ��������B |

| �w����H�90�N�̂���݁x�ɂ�� |

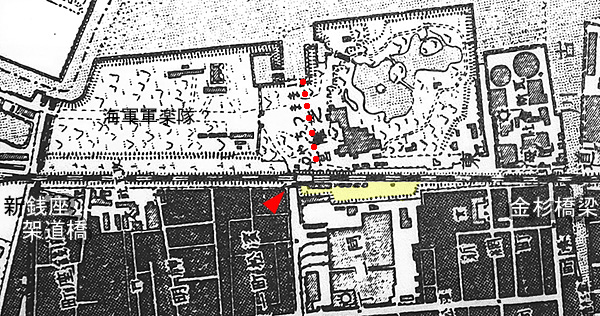

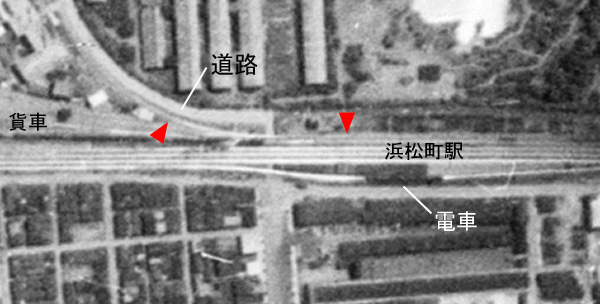

| �ʐ^�g�F1936(���a11)�N�̏�� |

1936(���a11)�N�U��11�� / B29-C2-32 / ���y�n���@ |

| 1936(���a11)�N�́A�V�������C���{���Q��������H�����n�܂����N�ł���B�ʐ^�̉𑜓x���������A���ߗ��Ēn�ւƃJ�[�u���颎ʼnY������͏��a�̏��߂���H�����n�܂��Ă��āA���łɂł��Ă���B�`���玬���ւ́A�l�����w�̓����ŃX�C�b�`�o�b�N���Ă����B |

| �ʐ^�g�Q�F1936(���a11)�N �����g�� |

|

| �˓����͂܂��˂��ւ����Ă��炸�A�v�U���B���|�Œʂ�̐���(�ʐ^�ł͉���)�͊g������Ă��邪�A�˓��������͐̂̋������̂܂܂ł���B |

| �ʐ^�h�F�g���H���� 1941(���a16)�N�̎ʐ^ |

�H������Ɍf������Ă������́B�o�T�s���B |

| �˂��ւ���ꂽ�˓����B�����̊Ŕɂ́u�l�������v�B �@�E�Q���lj��A�@�E�z�[���Q�ʂ� ���̂��߁A���`���C���ɖc��B�˓����͌������������邽�߂ɓ��H���@�艺�����A�����̕����ƒi�������Ă���B |

| �Ȃ� �����͗�Ԑ��Q���A���l���̋}�s�d�ԗp�ɂQ�����g���v�悾�������A�펞�̂��߂ɋ}�s�d�Ԃ̉^�s�͎��~�߂ƂȂ�A�I��܂� �U���̂�����R���E�S���͎g���Ȃ������B |

| 1944�N�̋ʐ^�͏�Ԃ��������߁A�s���� 1947(���a)�ŏ�Ԃ��m�F����B |

| �Q�l�ʐ^�i�F1947(���a22)�N |

1947(���a22)�N�W���P�� / USA-M385-16 / ���y�n���@ |

| ���̌v�W���̎ʐ^�B������ �ق��̉˓����Ɠ����ŁA��S���̌��������A��Q�z�[���͎g���Ă��Ȃ��B �C���Q���͉ݕ����B�X�C�b�`�o�b�N�͂܂������Ă���B |

| 1956(���a31)�N�܂łɂ͑�S���Ɍ����˂����A���l���k���ƎR����̕����^�]���n�܂�B |

�@

| �S. �V���� | �F���C���V�����Q���F1964(��39)�N10�� �@�@�@�����I�����s�b�N�J�Âɍ��킹�ĊJ�� |

| �N | �d�Ԑ� | �V���C�� | �V���� | �ݕ��� | ���v | �� �l�F�Q�l�n�}��ʐ^�ԍ� | ||

| 1947(���a22) | �Q | (�Q) | �Q | �Q | �W | �@�s�펞�F�ʐ^�i | ||

| �@�@�ݕ����̑��� | ||||||||

| 1963(���a38) | �S | �Q | �U | 12 | �V���� �H�����F�ʐ^�j | |||

| 1964(���a39) | �S | �Q | �Q | �U | 14 | �V�����J�� �@�F�Q�l�ʐ^�k | ||

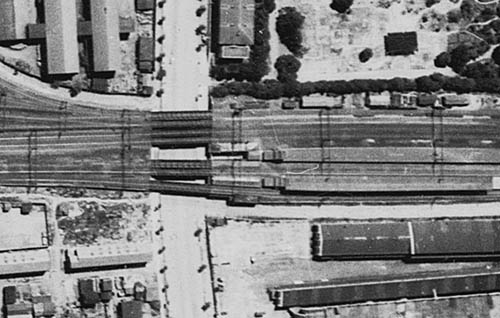

| �j�F�������ݕ��� 1963(���a38)�N |

1963(���a38)�N�U��26�� / MTK-C10-20 / ���y�n���@ |

| �ʐ^�i�����15�N�̊ԂɁA�ŗ��{�ɐH�����ތ`�ʼnݕ������U�������݂���Ă���B�����̉˓����͊����̂��̂����a�Ԃ����X�����B |

| �V�����J�ʂ̂P�N������ƑO�ŁA�ق��ł͕����I�ɍ��ˋ����ł��͂��߂Ă��邪�����͖�����ŁA�\��n�ɂ́A�ʐ^�i�ň�ԊC���������ݕ����Q��(��V��W��)�̌����܂��c���Ă���B |

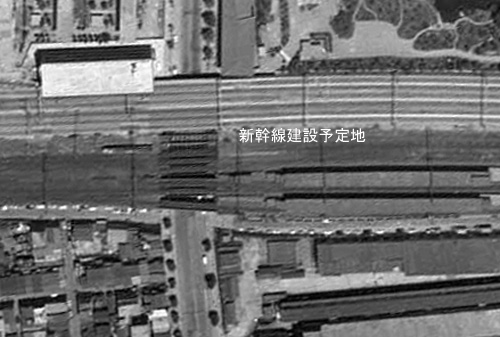

| ���N�ɂ͓��C���V�����ƃ��m���[�����J�ʂ���B1966�N�A71�N�̔����ʐ^�̐��x�������̂ŁA10�N��̎ʐ^���B |

| �k�F�V�����J�ʌ� 1975(���a50)�N |

1975(���a50)�N�P��19�� / CKT7415-C31A-43 / ���y�n���@ |

| �V�����Q�����X�V����A�ق��͕ς�炸�Ɍv14���ł���B �l�����w�t�߂͑傫���ς��A�f�ՃZ���^�[�r��(1970 �v�H)�A���m���[���w�ɁA���H���ׂ����m���[��(1964 �J��)�A�������H(1964 �J��)���ł��Ă���B |

| �˓����H���̍H���͂��ɂ��̍��̉w����̎ʐ^���f������Ă���(�f������Ă������̂��B�e�����̂� 2010�N�̂���)�B |

| �l�F���a50�N���̓�� |

�H������Ɍf������Ă������́B�o�T�s���B |

| �ʐ^�d�Ƃقړ����A���O���ł���B �����Ɏʂ��Ă��颕l�����˓�����̍\���́A���������𑤌a�ԂƂ���R�a�Ԃ�����(�ʐ^�h)�B�˓����́A�w�Ǝ��ӂ̍ĊJ���Ɍ�����2005�N�ɉ˂��ւ���ꂽ�B |

| ����D���͉˓����̍ŏ��̉˂��ւ����A1941(���a16)�N�ɓ����Ɋ��������Ǝv���颕l�������ˋ���̒��ɂ���A����(2024 �N11�����_)���ς���Ă��Ȃ��B�������A�܂��Ȃ�����ĐV���������ƂȂ�A���D���͍��˃��x���ɂȂ�B |

�@

| �@�T�D�����ݕ��w�̕� | �F1986(���a61)�N |

| �N | �d�Ԑ� | �V���C�� | �V���� | �ݕ��� | ���v | �� �l�F�Q�l�n�}��ʐ^�ԍ� | ||

| 1986(���a61) | �S | �Q | �Q | �U | 14 | 11���A�����w �p�~ | ||

| 1989(������) | �S | �Q | �Q | �U | 14 | ���͎c���Ă���F�ʐ^�m | ||

| 1992(�����S) | �S | �Q | �Q | �O | �W | �����O����Ă���F�ʐ^�n | ||

| �ʐ^�m�F���������Ȃ��� 1989(������)�N |

1989�N10��10�� / CKT893-C7-30 / ���y�n���@ |

| �ʐ^�̊W�ŁA�͈͂Ɗp�x���قȂ��Ă���B 1988�N�P���ɂ͂܂��قƂ�ǂ̐��H���c���Ă������A�˓����Ȗk�̐��H�� 88�N�`89�N�̊Ԃɂ��ׂēP������āA����1989�N�ɂ� �قڍX�n�ɂȂ����B�ꕔ���Z��W����Ɏg���Ă���B |

| �ʐ^�n�F�ݕ������̌��������Ȃ� 1992(�����S)�N |

1992�N10��10�� / CKT921-C10-36 / ���y�n���@ |

| �ʐ^�m���璚�x�R�N��B�e���̋���͎c���Ă��邪���͊O����Ă���B�w�����́A1990�N������1994�N�Ă܂� �J�[�g���C���̏�~��Ƃ��Ďg��ꂽ (Wikipedia���)�B |

�@

| �@�U�D�ēx�̉˂��ւ��H�� | �F1990��N�������� �H |

| �N | �d�Ԑ� | �V���C�� | �V���� | ���ݐ� | ���v | �� �l�F�Q�l�n�}��ʐ^�ԍ� | ||

| (1997�N�� �܂����̈ʒu�̂܂�) | ||||||||

| 2001(����13) | �S | 2+2 | �W | �R���ɂ͂S���Ƃ��ڐݍς� | ||||

| �@ �� | �S | 2+2 | �W | 10���F�ʐ^�o | ||||

| �˂��ւ��H�� | ||||||||

| 2004(����16) | �V �S | �V�Q | (2) | (10) | �V�����ȊO�̉˂��ւ����� | |||

| �@�V�����̌��ړ���2005�N | ||||||||

| 2006(����18) | �V �S | �V�Q | �V�Q | (�Q) | (10) | �S�Ă̖{���H��������F�ʐ^�p | ||

| �H���̊J�n�������킩��Ȃ����A�l�����w�̉��ǂ�ڎw���ĉ˓����̓�x�ڂ̉˂��ւ��H�����s���A���݂��ŏI�`�Ƃ͂Ȃ��Ă��Ȃ��B |

| �����ׂ����ƂɁA |

| ��ƃX�y�[�X����邽�߂ɐV�����Ɠ��C�����̋O����ς��āA�ꎞ���u�����v��ʂ��Ă������Ƃ��킩�����B |

| ���i ���p���ʉ߂����Ȃ��w���������Ƃ������āA�܂������m��Ȃ������B���̉˂��ւ��菇���ȒP�ɏq�ׂ�ƁA |

| �@ ���ݕ��������ɐV��������C���� �S�����̉��O����~�� �@ ���O��(�J����)�̉������˂��A��ւ����s�����̂��ɁA �@�@�����̌���P���B�@���ݐ��͈̔����� ���� �ʐ^�o�Q�� �A �d�Ԑ��S���̉˂��ւ����s���B �B ���C���{���̖{�����˂��A���H���ւ��� �C ���C���{���̉�����P�� �D �V�����̖{�����˂��A���H���ւ��� |

| �ʐ^�o�F�����ڍs�� 2001(����13)�N12�� |

2001�N12��31�� / CKT20015X-C6-12 / ���y�n���@ |

| �V��������C�����S����������(�ʐ^�ł͏����)�Ɉړ����A�Ԃɑ傫�ȃX�y�[�X���ł��Ă���B�X�s�[�h�𗎂Ƃ����ɋ����Ɉڂ邽�߂ƁA��ƃX�y�[�X��݂��邽�߂ɁA�����̒�����傫������Ă���B |

| �`���̌��͂܂� 1937(���a12)�N�̂܂܁B���C�����̌��̒������V�����̌������Z���̂ŁA��������̌��̂悤���B |

| �� |

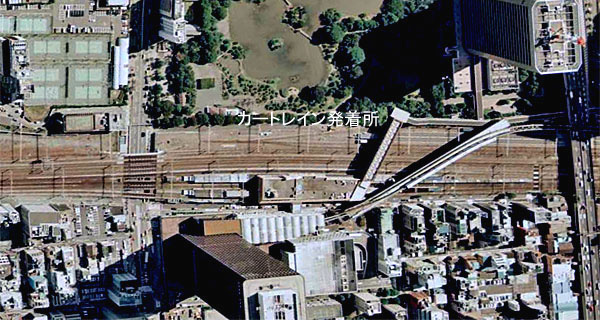

| �Q�l�ʐ^�p�F���C�������A�� 2006(����18)�N�T�� |

Wikipedia ��� |

| �V�����������Ă���B���łɓ��C�����͈ȑO�̈ʒu�ɖ߂��Ă��邪�A�V�����͉��ݐ��̏�ԁB |

| �� |

| �Q�l�ʐ^�q�F�˂��ւ��H���I���� 2006(����18)�N |

2006�N11��10�� / CKT20064X-C7-3 / ���y�n���@ |

| �V�����̉����͂܂��c���Ă��邪�A2004�N�ɂ`�`�s���A2005�N�ɂ� �V�������̌��̉˂��ւ����I����Ă����ԁB���݂͉����̒z����Ȃ��Ȃ��āA�˓����Ȗk�͓��H�ƂȂ��Ă���B |

| �ʐ^�q�Q�F�����g�� |

|

| ���ݕ������̓쑤����@�@�@�@2013.�Q.18. |

|

| �C���������Ă���B�E��O�܂ł������̂������C���[�\�[�ŃJ�b�g����Ă���B���Ƃ͉ݕ����U�����˂����Ă�������ŁA�V�����Ⓦ�C�����̉������ڂ��Ă����B�����ɂ͌��݁A���R�ʘH�̂��߂̏��~�^���[�������Ă���(���̎ʐ^)�B |

|

| ���H�̌������������� �O�f�ʐ^�̋��䂪�������B |

| ���̂��Ƃ̍H���͂��������A��Q�z�[���k�����L���邽�߂� 2022�N�� �`����S�����ړ������B |

| �@�˓����˂��ւ��̏ڂ����菇�́A���̍��ڂŌf�ڂ��Ă���B |

�@

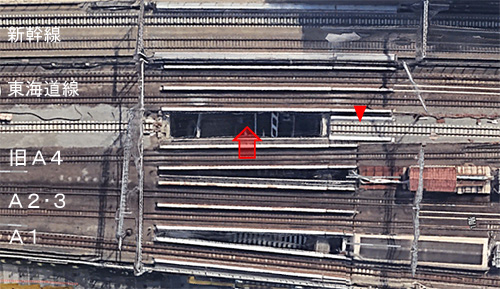

| �@�V�D��S���̈ڐݍH�� | �F2022�N�T�� |

| �ڐݑO |

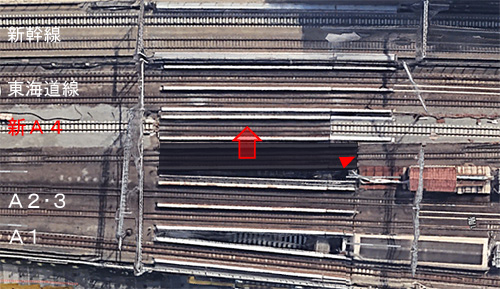

google map ���B�摜��2024.11.14 �擾 |

| �`�S�Ɠ��C�����̊ԂɁA�V�������H�� ����܂ł������� �V�������a�Ԃ̌������˂����āA�������������Ă���B2022�N5��21��(�y)����23 ��(��) �ɂ����āA���l���k����s�����R����O�����g���Վ��_�C���ő��点�āA�ڐݍH�����s��ꂽ�B |

| �� |

| �ڐ� (���������͍����h��Ԃ��Ă���) |

|

| �� 5.6m �̉��ړ��A0.98�x �̉�]��ɐV�����ʒu�ɃW���b�L�_�E�����ꂽ�B���� �������͌����O����ċ����Ă���B ���̍H���̌��ʁA���z�[���̖k�����ő� 3.6m �g�����ꂽ�B |

| �ȑO �`4 �̌����ڂ��Ă����ꏊ | ||

|

||

| �l�������ˋ�(�O�f�ʐ^������)�ŁA�����ɋ���S�����ڂ��Ă����B�����ɂ���̂��ڐ�̑�S���̑��a�ԂŁA��10m �̌����V�݂��ꂽ�B���݂ł���P�`��R���̋���Ƃ��Ďg���Ă���B | ||

| ����̐V�����k�����J�݂������̋���͎���A���ׂĂ̑��a�Ԃ��������̂Ɍ�������āA2028�N�ɂ͕����̕����{������\��B | ||

| �V������ ��S���� | ||

�`�R |

|

�`�S |

| ���䕔���͌����O�����܂܂ŁA�o���X�g�������Ă���B ���������͍L���������A���ۂɎg���Ă���̂͐̂Ɠ������B |

| �ʁ@�u |

| 1948(���a23)�N�R���̋ʐ^ / ���y�n���@ |

|

| �V���w�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�l�����w |

| �� �l���� �˓����@�f�[�^ | |||

|

�� �u�F | �`��C�݈꒚�� | |

| �Ǘ��ԍ��F | 16 (���C��) | ||

| ���H���F | �|�Œʂ� (�s�s�v�擹�H�� 27m) | ||

| ���H�̐��F | �`�F�S���F���l���k���A�R��� | ||

| �s�F�Q���F���C���{�� | |||

| TS�F�Q���F���C���V���� | |||

| �@�@���Ẳݕ����F�ő�U�� | |||

| �� ���F | �@����`�F6.06 m (20��) �@�Q��ڂ`�F5.1+19+5.1=29.2m ���`�P�`�`�R�F30.1+5.1=35.2 ���`�S�F30.1+10.2=40.3 �s�F�� 35m �s�r�F �� �� | ||

| �v�H�N�F | �`�F1909(����42)�N12�� �@�@�@�@�@�@�i��-�G�X�� �J�� | ||

| �s�F1956(���a31)�N �J�� | |||

| TS�F1964(���a39)�N �J�� | |||

| ���O�̗R���F | �@���ݓ����̕t�߂̒�����l�����v �@�ɂ��B |

||

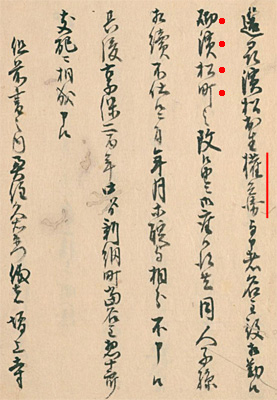

| �l�����̗R���F �w��������x[50] �Œ������� �V�y�[�W (�E�})�ɂ��Ƥ�u���]�_���o�����V���H�Ȃ�Җ�������� ��H�_�����Ɖ����䂦 ����v�Ƃ���B �܂�����̖��O(�Ԑ���)���ǂ߂Ȃ��̂�����u�����q�v�ł͂Ȃ��������B |

|

||

| ���ɒ���������u�ŕl�����v�ł͂Ȃ��u���_�����v�ł͂Ȃ����낤���H�u�Łv�ł͂Ȃ����Ƃ́A�O�y�[�W�̕����Ɗr�ׂ�Ζ��炩�ł���B �������u�Łv�A�E�������y�[�W�̂��́B��������u��v���Ƃ����m�M�͂Ȃ��B |

|

|

|

| �w�]�ː؊G�}�x �ň������G�} (����) |

�o�ŁF1849-1862(�Éi�Q�|���v�Q) / ��������}���� �� |

| �����˓����̂��悻�̈ʒu�B�_�����͈꒚�ڂ���l���ڂ܂ŁA�����C���̗����ɍL���͈͂��߂Ă���B���̎��_�ł͉˓����t�߂͑喼���~�ŁA�����͂Ȃ������B |

| �w�����ܐ番�V��x1887(����20) |

|

| �n�}�͈̔͂͐�G�}�Ƃقړ����B��v�ۉ����̉��~�ՂƐX�z����̔����قǂ��l�����ɉ������A���̉��ɓS�����ʂ��ꂽ�B����22�N��� ���̈ʒu�ɉ˓������˂���ꂽ�B |

| Top Menu ���@�R������n�鋴�E�����鋴�@�����r��@�˓����̉ˑւ��菇 �� |