| 山手線 が 渡る橋 ・ くぐる橋 |  |

| 新橋 → 浜松町 |

| 番外. 浜松町架道橋の工事手順 |

| 2024.12.5 掲載 |

| タイトルが水色の写真は、10年以上前の 撮影(過去の様子)であることを示す。 |

| 工事が始まったのは1990代の終わりの1998年頃で、2004(平成16)年に二度目の架け替えが竣工したが、最終的な完成形となるのはまだ先。国鉄・JRの超長期計画のひとつである。 |

| 昔 工事囲いに貼られていた「工事概要」と、土木学会誌に掲載された「長大間合いでの浜松町架道橋架替工事」/(工藤および田淵)を参考にしながら、工事手順を考えてみた。 |

| 灰色地の記述は推定事項で、間違っている可能性がある。 |

| 第4線~第1線 2010.1.3. | ||

|

A4 A3・ A2 A1 |

| 南方向を見ている。すべての架道橋が 2005年には新しくなった。架道橋を新しくする場合、無理をしてでも橋脚を立てないようにするのが普通だが、舗道上にあるコンクリート製の頑丈な橋脚は工事工程上で不可欠のもので、完了後も残る。 |

| この後2022年に、第2ホームを広げるために、第4線は左に移設された。 |

| それまでに20年近くも掛かったのは、貿易センター地区の再開発の進捗が遅かったためだろう。ようやく 2013年になって都市計画決定の告示を受けた。 |

| 以下の記述は「浜松町架道橋」と重複する部分がある。 |

| ① 準備工事:仮線への切り替え |

| 二度目の架け替え工事に先立って、驚くべきことに、 |

| ■ | 作業スペースを作るために新幹線と東海道線の軌道を付け替えて、一時期「仮線」を通した。 |

| その範囲はおよそ 写真Bの ▼▼ の範囲。 |

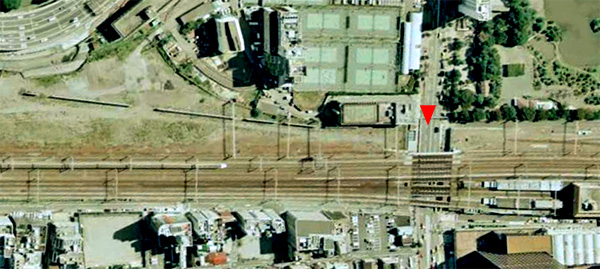

| 写真A:仮線移行前 1992年 |

1992年12月31日 / CKT921-C10-36 / 国土地理院 |

| 1992年末の着工前の状態。国土地理院に掲載されている次の空中写真 1997年6月時点でも、まだ工事は始まっていないが、解像度が悪くて掲載できない。 |

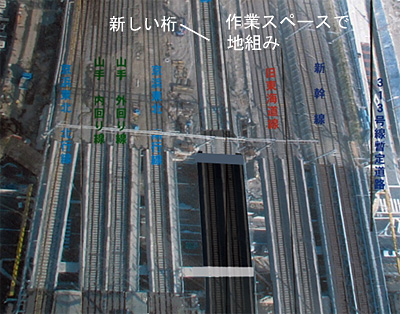

| 写真B:仮線移行後 2001(平成13)年12月 |

2001年12月31日 / CKT20015X-C6-12 / 国土地理院 |

| 新幹線・東海道線4線分を東側(写真では上側)に移動し、あいだに大きなスペースをつくった。作業スペースを設けるために、仮線の長さを大きく取っている▼▼。 |

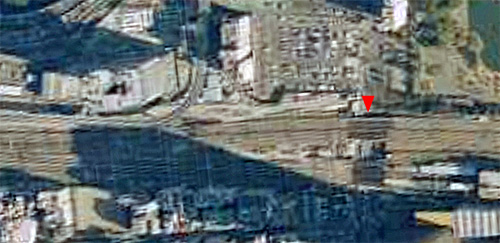

| 写真B-2:部分拡大 |

2001年12月31日 / CKT20015X-C6-12 / 国土地理院 |

| 解像度が悪いので、スケールを小さくしてなんとか。▼の位置は写真Aと同じ。架道橋の南側の東海道線線路はそのまま残してあるが、北側は撤去して作業スペースを作った。 |

| 既存の電車線の桁と較べると新幹線・東海道線の仮桁が長くなっているのは、ガード下を作業に使うためだろう。 |

| 架け替え手順を簡単に述べると、 | |

| ① 旧貨物線部分に新幹線・東海道線 4線分の仮設軌道を敷く 仮桁を架け、切り替えを行ったのちに、既存の桁を撤去 |

|

| ② 新設橋脚・橋台を設ける ③ 電車線(A部)4線の架け替えを行う。 ④ 東海道本線(T)部に本設桁を架け、線路を切り替える ⑤ 仮設東海道の桁を撤去 ⑥ 新幹線(TS)部に本設桁を架け、線路を切り替える ⑦ 仮設新幹線の桁を撤去し、築堤の北側は撤去 | |

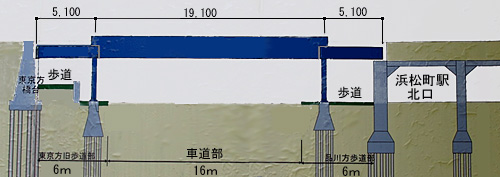

| 工事前の電車線(A部・T部)の状況 |

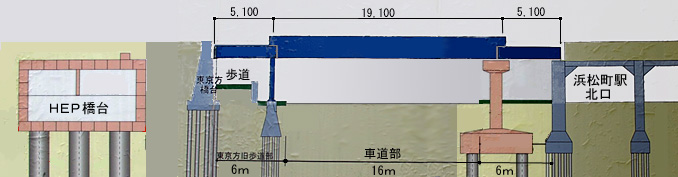

掲示されていた図を元に作成。以下同様 |

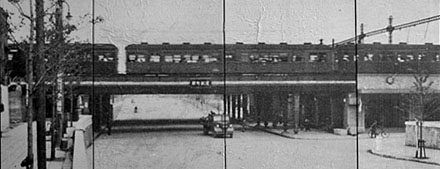

| 1937(昭和12)年に架けられた浜松町架道橋 |

工事現場に掲示されていたもの。撮影は1941年。出典不明。 |

| この架道橋は60年以上使われたが、有楽町では100年以上の桁があるので 長いとは言えない。架け替えの理由は駅舎の大改築に伴うもので、架け替え後も車道幅は変わらない。 |

| ② 橋脚・橋台(HEP橋台) の新設 |

|

| まずは 将来新しい桁を受けるための橋脚で既存の桁を受け替え、新橋側には鋼製箱形の橋台が造られた。 | |

| 駅側のRC橋脚: | |

| 本架道橋の特殊な要因によるもの。駅側の歩道も広げる計画だが、「北口」が別の場所に移転するまでは 改札口となっている「浜松町高架橋」を橋台として使う必要がある。そのため本設主桁と仮設の側径間桁を受けるための、頑丈な橋脚が造られた。 | |

| 新設橋脚 2010.8.27. | |

|

|

| 奥が海側。車道上の長い本設桁(右側)をコンクリートの橋脚で受け、右側の既存橋台との間に「仮設」の短い桁を架けてある。 | |

| 仮設といっても、もう20年も使っているが、数年後には右側の改札口が建て直され、側径間は10mとなって歩道が広くなる。 |

| 北側の HEP橋台: | |

| 資材搬入口・作業スペースとして利用し、最後は北側の橋台とするために、通常の擁壁型の橋台ではなく特殊なHEP橋台が設けられた。 | |

| HEP工法で造られた線路下の開口 |

掲示されていた写真を元に作成。海側から見ている。 |

| HEP とは High-speed Element Pull 工法の略称。 |

| 現地の説明書きには「四角い綱函をつなぎ合わせながら、軌道直下に圧入し、四角いトンネル状の構造物が完成」とあったので、このサイズをいっぺんに「圧入」するのかとビックリしたが、そうではなかった。 |

| ・ | 1m 角程度の「エレメント」(上図の赤い四角) で構成される。 エレメント同士を縦横に接続しながら、順次1本ずつ掘削する。 この工事の場合は 上下各10個、左右各4個。 |

| ・ ・ ・ ・ ・ |

反対側の擁壁の反力を利用して、PC綱線でエレメントを引っ張って推進。 先頭部には小さな「掘削機」を付け、土砂は吸引して排出する。 掘削が進むごとにユニットを継ぎ足し、長く細長い構造物を造る。 各エレメントには コンクリートを詰める。 四周が完成したら内部を掘削する。 |

| この工法のメリットは、表層直下でも施工が可能、仮設資材などが不要なこと。 |

| HEP橋台の位置 |

|

| 山手線の内側から海方向を見ている。架道橋の北側(写真左半分)の、コンクリート壁の中に HEP橋台がある。 |

| 配水設備 | |||

|

|

||

| 鋼板水平部に遮られて雨水が浸透しないため、多数のドレーン▼で雨樋に排水している。 |

| ③ 電車線の桁の架け替え |

| 架け替え方法は、 a. 作業スペースで3分割の桁を地組みし、ひとつに組上げる b. 旧桁を撤去 c. 架け替える線路上に横移動 (横取り)、(b. c. は並行作業) d. 新桁を道路上に移動 (縦取り)、(d. c. も一部同時) e. 据え付け f. 軌道の接続 で、b.~ f. を1日強で行う。 |

| 第4線、第2・3線、第1線の順に行われたと思われる。 |

| 架橋の手順 a.地組み |

|

| 注) 掲示されていた完成時の写真を元にして、第4線の架橋模式図を 作成したため、実際の工事とは桁の状態が異なる。 |

| a. 地組作業 (第1線用) |

掲示されていた写真を元に作成 |

| 第1線(京浜東北線北行)の桁を組立中。クレーンで吊り上げた床版▼を設置するところ。奥の台上に組み上がった 3分の1の桁がある。 |

| ↓ |

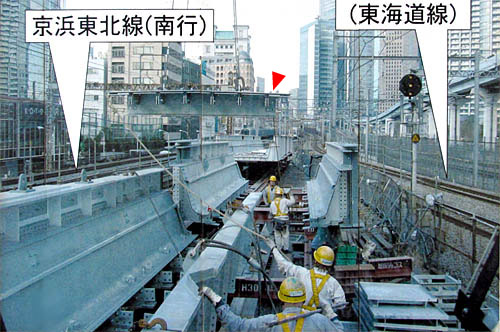

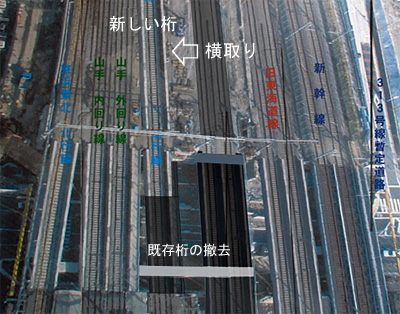

| b. 横取り と c. 既存桁の撤去 |

|

| あらかじめ既存線路の両側に設置しておいた「横取り軌条」にモーターの付いた自走台車を載せ、その上に新しい桁を積む。 |

| ↓ |

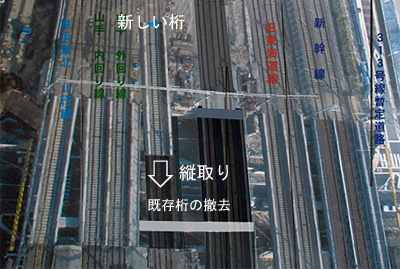

| 手順 d. 縦取り |

|

| 自走台車で道路上に桁を出し、「ユニットキャリア」(タイヤの向きを変えて縦横自在に動ける特殊車両)に載せる。 |

| 第1線の縦取り作業中 |

掲示されていた写真を元に作成 |

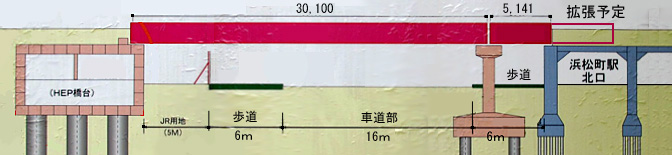

| 新橋方向を見ている。ユニットキャリアで桁を最終位置まで引っ張り出し、大型ジャッキの「リフトベント」を使って下降・据え付けを行う。 これまでに、右側に見える ほかの3線は架け替え済み。 |

| 実際の第1線(京浜東北線北行き)架け替えの時には、 ・事前に 第2線上に横取り・仮置き(時期とタイミングは不明) ・第1線の停止: 終電後 午前1時から 午後2時半までの 13時間半 始発からは 第3・4線を使って? 電車を運行 ・道路の通行止め:午前1時から 朝9時までの8時間 |

掲示されていた写真を元に作成 |

| 将来は、駅側の歩道幅が倍増する(右の赤の線)。 |

| ④~⑥ 東海道本線・新幹線 の移設 |

| 電車線は4線あるので、工事中も2線で山手線と京浜東北線を共用して運行ができるが、東海道線や新幹線はそれができないため、本設桁を地組・縦取りして架けた後、線路を切り替えて元に戻した。 |

| 東海道本線 復旧後 |

掲示されていた写真を元に作成 |

| 新幹線はまだ仮線で、3主桁の仮設桁の状態。この後、新幹線用の橋台を設けて2主桁の本設桁を架け、線路を敷き直して元の位置に戻した。 |

| ↓ |

| 2005年で工事は一段落 2011.8.27. |

|

| かつての世界貿易センタービルから。 架け替え工事が一段落したあと、しばらくして本格的な駅舎改良工事が始まり、2022年にA4の桁が東側に移動されたが、A1~A3はまだ最終形とはなっていない。 |

| 新幹線用の橋台 2024.2.8. |

|

| 東海道線の橋台(右側)とは 縁が切れている。新幹線は重量があるためか、梁のサイズが大きい。 |

| Top Menu へ 山手線が渡る橋・くぐる橋 高橋俊一 浜松町駅 へ |