|

|

|||

| 科 名 : | クスノキ科 Lauraceae | |||

| 属 名 : | ハマビワ属 Litsea Lam. (1789) | |||

| 異 名 : | Actinodaphne lancifolia Meisn.(1864) ← Iozoste lancifolia Blume (1850) |

|||

| 原産地 : | 本州の関東地方以西、四国、九州、南西諸島。 朝鮮半島南部 | |||

| 用 途 : | 特になし 雌雄異株の常緑樹。 |

|||

| 参考: | Actinodaphne属 Nees. (1831) | |||

|

|

|||

| 科 名 : | クスノキ科 Lauraceae | |||

| 属 名 : | ハマビワ属 Litsea Lam. (1789) | |||

| 異 名 : | Actinodaphne lancifolia Meisn.(1864) ← Iozoste lancifolia Blume (1850) |

|||

| 原産地 : | 本州の関東地方以西、四国、九州、南西諸島。 朝鮮半島南部 | |||

| 用 途 : | 特になし 雌雄異株の常緑樹。 |

|||

| 参考: | Actinodaphne属 Nees. (1831) | |||

| ユリノキからシマサルスベリ並木まで、20番通りと10番通りの間は常緑樹ばかりで、いつも薄暗い。 カゴノキは、水飲みがある標識25番の少し先 右手に2本ある。 赤い実が生る事から、雌雄の株が1本ずつだと思われる。 |

| 樹 形 1999.9.19 |

|

| 木の全体は見えないが、とにかく そのまだら模様が美しい。 2011.8.30 | |

|

|

| 樹皮の剥げ方が細かいために、この模様となる。 剥がれ落ちるのは夏で、落ちたばかりの所が白い。 この天然ジグソーパズルは完成不可能。 下枝が少ないために 幹ばかりに目が行くが、細長い葉もきれいである。 |

| 葉 と 花 1999.9.19 |

|

| 花は高い所にしか咲いていない。 この写真は、職員が開花状況を掲載するために 高枝ばさみで枝を切り落として撮影していたところに居合わせ、後で枝をもらったものである。 撮影から12年、ようやく日の目を見た。 葉の裏は白い。 |

| 雄 花 1999.9.19 |

|

| ハマビワの花に似ている。 カメラは昔使っていた ニコン E950 で発色が悪い。 たまたま撮影できたものなので、再度 というわけにはいかない。 |

| 実 と 落ち葉 2011.7.17 |

|

| 実が熟す時期がわかっていなかった事と、見やすい所には無かったために、地面に落ちているものを見て初めて気が付いた。 ハマビワと同じように 10ヶ月の長い時間をかけて熟した実である。 実の直径は

約8mm。 異名の種小名 lancifolia は、この葉の形「披針形の葉の」という意味である。 |

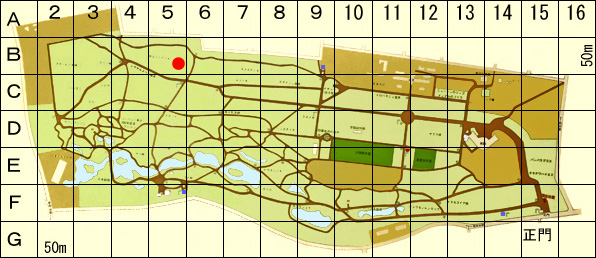

| カゴノキの 位 置 |

|

| B5 d | ● | 20番通り、標識25番の先 右手 2本 |

| 名前の由来 カゴノキ Litsea coreana | |||

カゴノキ 鹿子の木 : 「鹿の子模様」の意味。 |

|||

|

|||

| 種小名 coreana : 「韓国の」という意味。 | |||

|

|||

| Litsea ハマビワ属 : | |||

|

|||

| クスノキ科 : | |||

|

|||

| カゴノキ の異名 Actinodaphne lancifolia について | ||||

|

| 命名年 | 学 名 | 命名者 | 備 考 | |

| 1789 | Litsea属 | Lam. | ハマビワ属 | |

| 1831 | Iozoste属 | Nees | = Actinodaphne属 | |

| 1831 | Actinodaphne属 | Nees | カゴノキ属、APGでは不使用 | |

| ① | 1851 | Iozoste lancifolia | Blume | 最初の命名、現在はカゴノキの異名 |

| ② | 1864 | Actinodaphne lancifolia | Meisn. | ①の属を訂正、最近までは採用されていた 現在はカゴノキの異名 |

| ③ | 1880 | Litsea lancifolia | Villar | カゴノキとは別の植物に対する命名 |

| ③' | 1886 | Litsea lancifolia | Hook. f. | カゴノキとは 別の植物に対する命名 |

| ④ | 1886 | Litsea blumii | Hook. f. | ブルーメが付けていた植物に 対する異名 |

| ⑤ | 1912 | Litsea coreana | H. Lév. | 現在の カゴノキの正名 |

|

||||

|

||||

|

||||

| 植物の分類 : | APG II 分類による カゴノキ の位置 |

| ハマビワ属は 単子葉植物以前、早くに分化した植物のひとつである。 |

| 原始的な植物 |

| ↑ | 緑藻 : | アオサ、アオミドロ、ミカヅキモ、など | |||||

| シダ植物 : | 維管束があり 胞子で増える植物 | ||||||

| 小葉植物 : | ヒカゲノカズラ、イワヒバ、ミズニラ、など | ||||||

| 大葉植物(シダ類) : | マツバラン、トクサ、リュウビンタイ、ゼンマイ、ヘゴ、オシダなど | ||||||

| 種子植物 : | 維管束があり 種子で増える植物 | ||||||

| 裸子植物 : | 種子が露出している | ||||||

| ソテツ 類 : | ソテツ、ザミア、など | ||||||

| イチョウ類 : | イチョウ | ||||||

| マツ 類 : | マツ、ナンヨウスギ、マキ、コウヤマキ、イチイ、ヒノキ、など | ||||||

| 被子植物 : | 種子が真皮に蔽われている | ||||||

| 被子植物基底群 : | アンボレラ、スイレン、など | ||||||

| モクレン亜綱 : | コショウ、モクレン、クスノキ、センリョウ、マツモ、など | ||||||

| クスノキ目 | ロウバイ科、モミニア科、クスノキ科、ハスノハギリ科、など | ||||||

| クスノキ科 | ニッケイ属、ゲッケイジュ属、ハマビワ属、タブノキ属、など | ||||||

| 単子葉 類 : | ショウブ、サトイモ、ユリ、ヤシ、イネ、ツユクサ、ショウガ、など | ||||||

| 真生双子葉類 : | キンポウゲ、アワブキ、ヤマモガシ、ヤマグルマ、ツゲ、など | ||||||

| 中核真生双子葉類: | ビワモドキ、ナデシコ、ビャクダン、ユキノシタ、など | ||||||

| バラ目 群 : | |||||||

| バラ亜綱 : | ブドウ、フウロソウ、フトモモ、など | ||||||

| マメ 群 : | ハマビシ、ニシキギ、カタバミ、マメ、バラ、ウリ、ブナ、など | ||||||

| アオイ群 : | アブラナ、アオイ、ムクロジ、など | ||||||

| キク目 群 : | |||||||

| キク亜綱 : | ミズキ、ツツジ、など | ||||||

| シソ 群 : | ガリア、リンドウ、ナス、シソ、など | ||||||

| ↓ | キキョウ群 : | モチノキ、セリ、マツムシソウ、キク、など | |||||

| 後から分化した植物 (進化した植物 ) |

| 小石川植物園の樹木 -植物名の由来- 高橋俊一 五十音順索引へ |