| ツ ツ ジ ★ コレクション 2 |

| 科 名 : | ツツジ科 Ericaceae |

| 属 名 : | ツツジ属 Rhododendron Linn. ( 1753 ) |

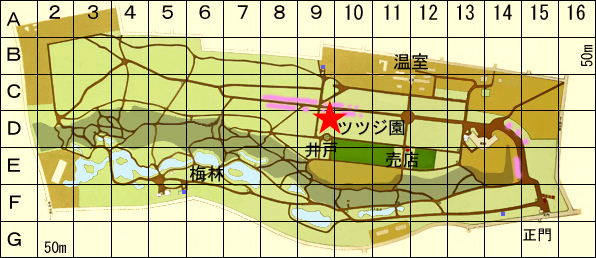

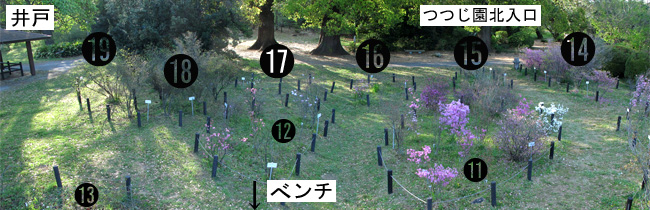

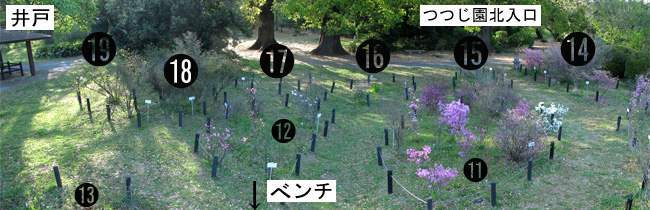

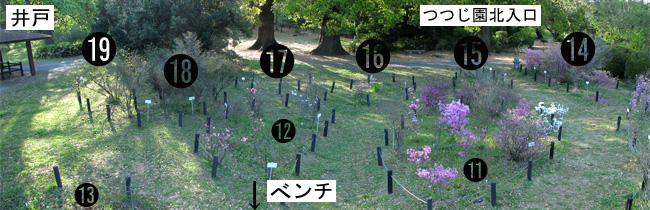

| 植物園には各所にツツジが植えられているが、サクラ林が終わる場所、3本大楠の手前に「ツツジ園」がある。 |

| ツツジ園 の 位 置 |

|

| D 9 ~ D10 | ★ | 20番通り と 30番通りの間 |

| ツツジの原種 および 園芸品種 | その2 |

| ツツジ コレクション 後半は、以下の 10 区画(仮称) その1 は こちら |

| 番号 | 区画の名称 | 主な種 |

| ❿ | ミツバツツジ | ミツバツツジ、トサノミツバツツジ など |

| ⓫ | 南国ミツバツツジ | ナンゴクミツバツツジ、コバノミツバツツジ など |

| ⓬ | 東国ミツバツツジ | トウゴクミツバツツジ、ユキグニミツバツツジ など |

| ⓭ | 玄海ツツジ | ゲンカイツツジ |

| ⓮ | オンツツジ | オンツツジ、タンナアカツツジ など |

| ⓯ | 神宮ツツジ | ジングウツツジ |

| ⓰ | 西国ミツバツツジ | 現在は消滅 |

| ⓱ | 黒船ツツジ | クロフネツツジ |

| ⓲ | 桜ツツジ | サクラツツジ |

| ⓳ | 北アメリカ産 | ナツザキツツジ など |

| ツツジ の和名 ・学名 の由来 | ||

| ツツジの学名も難しいが、例によって まず 『GRIN』 の学名を基準に、次に 『 INDEX Kew』、 さらには各種事典を参考にした。 解説については 『園芸植物大事典/小学館』(1994)のツツジ属、国重正昭/竹内照雄 両氏による記述が詳しいので 各所で引用させていただくが、遺伝子解析が進んだ現在では、分類や学名が違ってきているかもしれない。 |

| ・ | 原産地や種類別にロープで区分けされているので、区画番号を付け、 ■や■などの小見出しでリストを作った。 |

| ・ | 園内にはほかにも各所にツツジがあるが、場所別にするよりも 種類別に並べた方が分かり易いので、ツツジ園コーナーに続けて ■色の小見出しで リストアップし、備考欄に場所を記載した。 |

| ・ | 名称 学名欄の色について (GRIN および 園の名札に基づく) |

| :原 種 | :変種・品種 | :交雑種 |

|

:園芸品種 |

| 区画 ❿ 三葉ツツジ コーナー | 和名の由来は 枝の先に3枚の葉が 輪生状に付くことから。 |

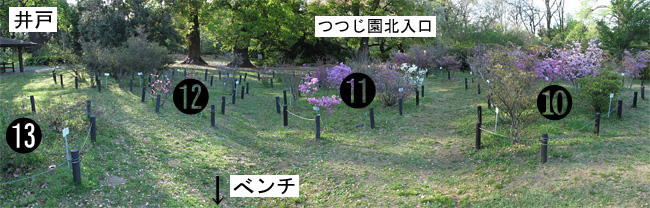

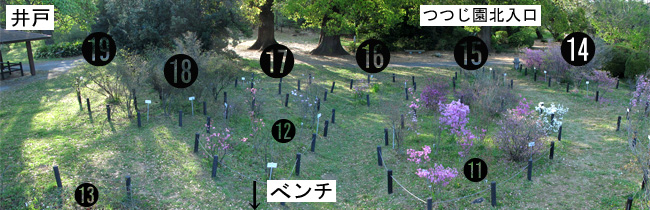

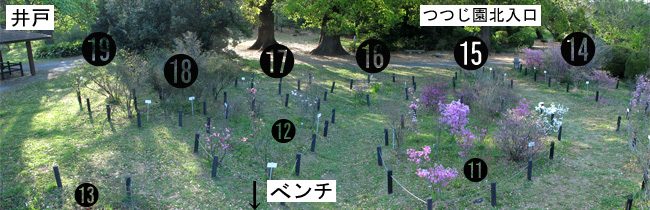

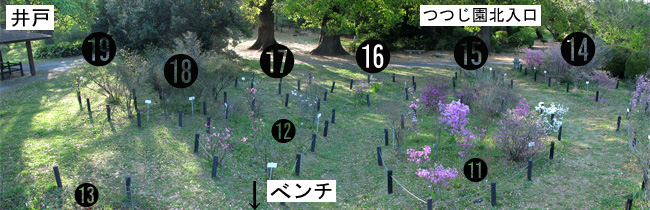

| ツツジ園★の 区画番号 ❿ 三つ葉ツツジ |

|

| ミツバツツジの名が付くツツジには多くの種があり、ツツジの中でも分類が難しいという。 コーナーは地域別にいくつもに分けられている。 ミツバツツジの仲間は、一般に「落葉」である。 ❿番には、ミツバツツジと その変種とされるツツジが植えられているが、ミツバツツジの雄しべは5本。 雄しべが10本の「トサノミツバツツジ」などは、ミツバツツジの変種ではなく、独立した別の種とされている。 |

| トップを切って咲いているのは、ハヤトミツバツツジ。 2013.3.12 |

| 名称・花の撮影日 | 学 名 | 花 ・ 葉 | 備 考 | |

| ミツバツツジ 三つ葉 2014.4.7 |

R. dilatatum Miq. (1863) |

|

|

花は葉に先立って咲き しかも 普通のツツジよりも早いので目立つ。 雄しべ 5本 通常、一つの花芽に3つの花が付く |

| 学名 GRIN にある | ||||

|

|

葉に鋸歯は無い |

||

| ミツバツツジの 変種 ? ヒダカミツバツツジ 日高三つ葉 ? 2015.4.30 |

R. dilatatum var. boreale |

|

|

学名は園の名札による 雄しべ 10本 北海道 日高地方 bolealeは「北方の」 |

| 学名、GRIN に無し | ||||

| 花の色が オンツツジ に似ている。 葉も花と同時に開いている。 『樹に咲く花』の写真はミツバツツジなどと同じ 淡赤紫であり、明らかに違う。 これらの事から、「ヒダカミツバツツジ」ではなさそうだ。 |

||||

| トサノミツバツツジ 土佐の三つ葉 2015.4.6 |

R. dilatatum var. decandrum ↓ |

|

|

雄しべ 10本 本州、四国 GRIN では独立した 種となっている |

| R. decandrum | ||||

| 学名 GRIN にある | ||||

| シロバナ トサノミツバツツジ 白花土佐の三葉 2013.4.4 |

R. decandrum f. albiflorum |

|

|

トサノミツバツツジの 白花種 雄しべ 10本 |

| ハヤトミツバツツジ 隼人三つ葉 2013.3.12 |

R. decandrum var. satsumense |

|

|

雄しべ 10本 鹿児島県 ゲンカイツツジとともに 早くに咲くツツジ |

| 学名は 仮名 | ||||

| タカクマ ミツバツツジ 高隈三つ葉 2013.4.4 |

R. decandrum var. viscistylum |

|

|

雄しべ 10本 九州 高隈山、霧島山 ミツバツツジの花は、 「火」の形 |

| 学名は 仮名 | ||||

| R. は Rhododendronの略、 以下同様 | ||||

| ミツバツツジの雄しべは 5本、トサノミツバツツジなどは雄しべが 10本で、GRINでは変種ではなく 別の種となっている。 |

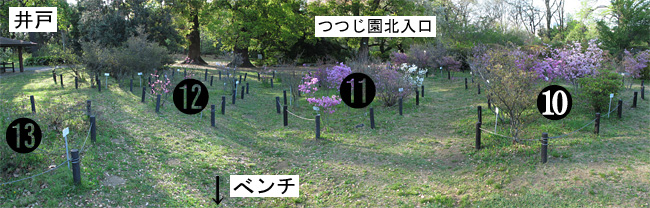

| 区画 ⓫ 南国三葉ツツジ コーナー | : ツツジ園北入口 と ベンチの間 |

| ツツジ園★の 区画番号 ⓫ 南国三つ葉ツツジ |

|

| 名 称 | 学 名 | 花 ・ 萼 ・ 葉 | 備 考 | |

| ナンゴクミツバツツジ 南国三つ葉 2014.4.7 |

R. mayebarae |  |

|

雄しべ 10本 九州 中部・南部 照葉樹林内で、高さ5m にもなるそうだ |

| 学名 GRIN にある Index Kew にも |

||||

|

|

一つの花芽に 花はひとつだけ 葉には細かな鋸歯が ある |

||

| キヨスミミツバツツジ 清澄三つ葉 2015.4.15 |

R. kiyosumense |  |

|

雄しべ 10本 関東南部、東海道、近畿南部。 和名は千葉県の清澄山周辺で発見されたため |

| 学名、GRINにある | ||||

|

花は横幅が狭いために切れ込みが深く見える ナンゴクに較べて、花柄や萼の毛が少ない ミツバツツジは 全般に、三枚の葉の中心側が 小さくなる傾向がある |

|||

| コバノミツバツツジ | R. reticulatum |  |

雄しべ 10本 静岡県以西、四国、 九州北部 |

|

| 学名、GRINにある | ||||

| コバノミツバツツジ の品種 シロバナ コバノミツバツツジ 2017.4.7 |

R. reticulatum f. albiflorum |

|

|

雄しべ 10本 写真右は萼 |

| :原 種 | :変種・品種 | :交雑種 |

|

:園芸品種 あるいは 不明 |

| 区画 ⓬ 東国三葉ツツジ コーナー | : 南国の西隣 |

| ツツジ園★の 区画番号 ⓬ 東国三つ葉ツツジ |

|

| 名称 | 学 名 | 花 ・ 葉 | 備 考 | |

| トウゴク ミツバツツジ 東国三つ葉 2015.4.18 |

R. wadanum |  |

|

雄しべ 10本、雌しべに毛があるのが特徴 本州 宮城・山形以南から、近畿地方東部の太平洋岸 |

| 学名、GRIN にある | ||||

|

ほぼ 菱形 葉の幅は、中央よりも少し下が広い |

|||

| もう一本の「東国」 ? 2015.4.15 |

上段のピンクの株には立て札が無く、小さなラベルだけ。 立て札は、この株→ に立ててあるが・・・ |

|

|

色が極めてうすく、 「雌しべの毛」も、少ないか 無いので、雑種ではないか? |

| ダイセン ミツバツツジ 大山三つ葉 2013.4.18 |

R. lagopus |  |

|

学名は 名札による 雄しべ 10本 長野・愛知県、中国地方、四国 |

| 学名、GRIN に無し | ||||

|

葉のサイズは小さく、 小葉の長さ 4センチ弱 |

|||

| ユキグニ ミツバツツジ 雪国三つ葉 2015.4.15 |

R. lagopus var. niphophilum |

|

|

園の名札や多くの事典では、ダイセンミツバツツジの変種 雄しべ 10本 |

| 学名、GRIN に無し | ||||

| :原 種 | :変種・品種 | :交雑種 |

|

:園芸品種 あるいは 不明 |

| 区画 ⓭ 玄界ツツジ コーナー | : ベンチのすぐ後ろ、一種のみ 3株 |

| ツツジ園★の 区画番号 ⓭ 玄海ツツジ |

|

| 名称 | 学 名 | 花 ・ 萼 ・ 葉 | 備 考 | |

| カラムラサキツツジ の変種 ゲンカイツツジ 玄海 2013.4.18 |

R. mucronulatum v. ciliatum (1919) |

|

|

普通のツツジの花よりも切れ込みが少なく、よく開いたシャクナゲのイメージ ただし、シャクナゲと違ってひとつの花芽から 1花が咲く 変種名 ciliatum は 縁に毛がある の意味 右写真は開葉時 |

| 学名、GRIN にある | ||||

|

|

|||

| ベンチから井戸方向を見る 2013.3.14. |

|

| ハヤトミツバツツジとともに 早くに咲く。 ゲンカイツツジだけが 単独で植えられているが、次第に株が弱ってきているようだ。 |

| 区画 ⓮ オンツツジ コーナー | : 北側入り口の すぐ右側 |

| ツツジ園★ の区画番号 ⓮ |

|

| オンツツジの名は、花が大きく 枝振りが荒々しい事に由来する。 これに対して 花が小さい フジツツジ が、別名 「メンツツジ」と呼ばれている。 このコーナーにはオンツツジの立て札が3本ある。 貧弱な一本はオンツツジだろうが、残りの数本は花の色が紅紫で、植物園内にある別のオンツツジや、事典に載っている写真とは異なる。 |

| 名称 | 学 名 | 花 ・ 萼 ・ 葉 | 備 考 | |

| オンツツジ 雄 2015.4. |

R. weyrichii |  |

|

雄しべ 10本 紀伊半島、四国、九州 花は葉の展開とともに咲く |

| 学名、GRIN にある | ||||

| オンツツジ R. weyrichii 2011.4.20. | |

|

|

| この写真は、分類表本園の西側の柵内に植えられているもの。 花の色は少し朱色がかって、複数の事典の写真に近い。 また、開花と同時に葉が展開している。 一方、ツツジ園のオンツツジのうち 2本の名札のものは、いずれもミツバツツジのような「赤紫」であり、葉も伸び出していないので 別物である。 |

| 疑わしい 「オンツツジ」 2013.4.4. | |

|

|

| 色がまるで違う。 葉が展開していない。 |

| 名称 | 学 名 | 花 ・ 萼 ・ 葉 | 備 考 | |

| オンツツジの変種 タンナアカツツジ ? 耽羅赤 2015.4. |

R. weyrichii v. psilostylim |

|

雄しべ 10本 済州島 『樹に咲く花』の記述に照らし合わせると、色・花のサイズ・葉のサイズなど、一致する特徴が一つもないため、保留。 |

|

| 学名、GRIN には無い | ||||

| :原 種 | :変種・品種 | :交雑種 |

|

:園芸品種 あるいは 不明 |

| 区画 ⓯ ジングウツツジ コーナー | : つつじ園 北側入り口、小さな区画 |

| ツツジ園★ の区画番号 ⓯ |

|

| ジングウツツジは三重県 伊勢神宮付近に自生し、神域内で採取された個体がタイプ標本に使われたという。 |

| 名称 | 学 名 | 花 ・ 萼 ・ 葉 | 備 考 | |

| ジングウツツジ 神宮 2015.4. |

R. sanctum |  |

|

雄しべ 10本 まず葉が展開してから花が咲く 4株の内、1株は枯れてしまった 種小名は「神聖な」 |

| 学名、GRIN にある | ||||

|

|

|||

| シブカワツツジ 渋川 2014.5.13 |

R. sanctum v. lasiogynum |

|

|

雄しべ 10本 3株 |

| 学名、GRIN には無い | ||||

| 葉が厚いので「渋皮」つつじかと思ったが、地名だった。 静岡県浜松市と合併した 旧 引佐(いなさ)町の渋川に群生地があり、町の花となっていた。 変種名の lasiogynum は、「雌しべに長軟毛のある」の意味。 |

||||

| 区画 ⓰ 西国三葉ツツジ コーナー | : ツツジ園北入口 の左側 |

| ツツジ園★の 区画番号 ⓰ 西国三つ葉ツツジ |

|

| かつての 西国ミツバツツジ 2013.4.23. |

|

| この写真では わずかに花が咲いていたが、その後に、同区画内の ヒメミツバツツジとともに枯れてしまって、現在は、ヒカゲツツジが 1本だけ植えられている。 |

| 九州の中央山地付近に自生する。 種小名 nudipes はツツジとしては細毛が少ないために名付けられたが、花柄や子房にはある。 |

| 区画 ⓱ 黒船ツツジ コーナー | : ツツジ園北入口 と 井戸の間 |

| ツツジ園★の 区画番号 ⓱ |

|

| 名 称 | 学 名 | 花 ・ 萼 ・ 葉 | 備 考 | |

| クロフネツツジ 黒船 2014.4.7 |

R. schlippenbachii |  |

|

雄しべ 10本 朝鮮半島、中国北東部 通常は 淡桃色で、本種は白花種? |

| 学名 GRIN にある Index Kew にも |

||||

| どの事典でも、クロフネツツジとして 淡ピンク あるいは ピンクがかった写真が載っているが、小石川のはほぼ真っ白。 香りもなかった。 寒さには強いが暑さに弱いということで、ここでは「なんとか花を咲かせている」という感じである。 |

| 江戸時代初期に朝鮮から渡来したのだが、当時から外国船が「黒船」と呼ばれていたために、和名となったそうだ。 種小名 schlippenbachii は、1853年(嘉永6年)に朝鮮半島の植物を採取した、ドイツ海軍の提督 B.A.シュリッペンバッハを顕彰して付けられた。 神代植物園には3mを越えるような木が 複数ある。 |

| 神代植物園のクロフネツツジ 2015.4.25. | |

|

|

| 4月末は 残念ながら花期の終わりで、最後の一輪だった。 |

| Wikipedia より |

|

| この写真をみると、本種が「サクラツツジ」のほうがよかった、 と思ってしまう。 |

| 区画 ⓲ 桜ツツジ コーナー | : ツツジ園北側、井戸の近く |

| ツツジ園★の 区画番号 ⓲ |

|

| 名 称 | 学 名 | 花 ・ 萼 ・ 葉 | 備 考 | |

| サクラツツジ 桜 2014.3.19 |

R. tashiroi |  |

|

雄しべ 10本 ミツバツツジの仲間だが、常緑 ほとんどの花は、期待に反して「白」である |

| 学名 GRIN にある | ||||

| 分布域は 高知県、鹿児島県、佐賀県、南西諸島 という南方産のツツジ。 種小名 tashiroi は田代安定(1857-1928)を顕彰したもの。 鹿児島県出身の田代は明治初期に西南諸島の動植物調査を行い、熱帯農業の発展に貢献した人物。 ロシア帝国で開かれた園芸博覧会に参加した折に、植物学者のマキシモウィッチと知り合って評価された。 命名はその縁によるもの。 5株ほどある内の、一部はサクラ色の花が咲く。 |

| 2013.4.23 |

| 二年目の葉 2015.6.2. |

|

| 梅林の サクラツツジ 2013.6.18. |

|

| 梅林の中にある東屋付近、70番通りに面して 刈り込まれたサクラツツジがある。 |

| 区画 ⓳ 北米ツツジ コーナー | : 井戸の隣 |

| ツツジ園★ の区画番号 ⓳ |

|

| アジアを中心にコレクションしている小石川植物園だが、この二種類の 北米産ツツジは非常に珍しい。 |

| 名称 | 学 名 | 花 | 備 考 | |

| 和名 なし (仮名)フロリダツツジ 2013.4.23 |

R. austrinum |  |

雄しべ 5本 雌しべが長い 落葉 |

|

| 学名、GRIN にある | ||||

| ナツザキツツジ 夏咲き 2011.8.4 |

R. prunifolium |  |

雄しべ 5本 雌しべもほぼ同じ長さ 真夏に咲く |

|

| 学名、GRIN にある | ||||

| 仮称 フロリダツツジ 2013.4.23. |

|

|

||

| つぼみの状態では赤橙色が強く、レンゲツツジに似ているが、花の数が多く また 上半分が湾曲している。 この花序では 花が青虫に食べられていた。 | ||

|

||

| 葉の様子 2015.6.2. | ||

|

||

種小名 austrinum を見て、オーストリア産か? と思ったが、名札の原産地は「北アメリカ」 となっている。 最初はアザレア属に分類されて、 Azalea austrina だったが、その命名は 1913年と 新しい。 羅和辞典を見てみると 「南風の」とあったが、何か腑に落ちない。 花の色からは「金色の aureus 」としたいところだが、古くに |

||

| Rhododendron aureum Georgi (1775) | ||

| として、金色とはほど遠い「キバナ シャクナゲ」 に使われてしまっている。 | ||

|

||

| 金色関連では ほかにも、黄金色の aurarius または auratus 、あるいは黄橙色の aurantiacus または aurantius

などがある。 「南風」とした意図は何だったのだろうか? |

| ナツザキツツジ R. prunifolium 2011.8.4. |

|

|

| 養生所の井戸跡のすぐ隣。 8月、青々とした真夏の緑の中で咲く。 原産地のひとつ、アメリカ ジョージア州のプロビデンス渓谷でも、7月中旬に咲くそうだ。 |

| 初夏に伸びる新梢 と 動きのない花芽 2015.6.2. |

|

|

| 小さめの花 2011.8.4. |

|

| ほとんどのツツジ類の花は、茎頂または茎頂付近に付く。 本種も例外ではなく前年枝の茎頂に付いているのだが、新梢が伸び出した後に咲くので、樹冠の内側で咲くことになる。 |

| pruni 葉 2015.6.2. |

|

| Prunus の和名は、分類学の考え方によって サクラ属、スモモ属 などに変化するが、いずれにせよ鋸歯のない本種の葉は、prunus とは言い難い。 強いて言えば、Prunus mume ウメ か? 解釈が間違っているのか? |

| 最後の区画 北アメリカ産の2種は、いずれも 1913年4月発行の 『 Flora of the Southeastern United States 第2版 』に、今は使われていない Azalea属 として記載された。 命名者はアメリカの植物学者 John Kunkel Small (1869 - 1938) で、主にフロリダの植物を研究した。 |

| 名前の由来 ツツジ Rhododendron |

| ツツジ属・科 躑躅 : | ||||||

|

| Rhododendron 属 : バラの木 の意味 | |||||

| |||||

| Ericaceae : | |||

|

| 植物の分類 : | APG II 分類による ツツジ の位置 |

| 原始的な植物 |

| ↑ | 緑藻 : | アオサ、アオミドロ、ミカヅキモ、など | |||||

| シダ植物 : | 維管束があり 胞子で増える植物 | ||||||

| 小葉植物 : | ヒカゲノカズラ、イワヒバ、ミズニラ、など | ||||||

| 大葉植物(シダ類): | マツバラン、トクサ、リュウビンタイ、ゼンマイ、オシダなど | ||||||

| 種子植物 : | 維管束があり 種子で増える植物 | ||||||

| 裸子植物 : | 種子が露出している | ||||||

| ソテツ 類 : | ソテツ、ザミア、など | ||||||

| イチョウ類 : | イチョウ | ||||||

| マツ 類 : | マツ、ナンヨウスギ、マキ、コウヤマキ、イチイ、ヒノキ、など | ||||||

| 被子植物 : | 種子が真皮に蔽われている | ||||||

| 被子植物基底群 : | アンボレラ、スイレン、など | ||||||

| モクレン亜綱 : | コショウ、モクレン、クスノキ、センリョウ、マツモ、など | ||||||

| 単子葉 類 : | ショウブ、サトイモ、ユリ、ヤシ、ツユクサ、ショウガ、など | ||||||

| 真生双子葉類 : | キンポウゲ、アワブキ、ヤマモガシ、ヤマグルマ、ツゲ、など | ||||||

| 中核真生双子葉類: | ビワモドキ、ナデシコ、ビャクダン、ユキノシタ、など | ||||||

| 以前の分類場所 | ツツジ目 | キリラ科、ツツジ科、リョウブ科、イチヤクソウ科、など | |||||

| バラ目 群 : | |||||||

| バラ亜綱: | ブドウ、フウロソウ、フトモモ、など | ||||||

| マメ 群: | ハマビシ、ニシキギ、カタバミ、マメ、バラ、ウリ、ブナ、など | ||||||

| アオイ群: | アブラナ、アオイ、ムクロジ、など | ||||||

| キク目 群 : | |||||||

| キク亜綱: | ミズキ、ツツジ、など | ||||||

| ツツジ目 | サガリバナ科、ツバキ科、カキノキ科、ツツジ科、エゴノキ科、など | ||||||

| ツツジ科 | ホツツジ属、エリカ属、ネジキ属、アセビ属、ツツジ属、など多数 | ||||||

| シソ 群 : | ガリア、リンドウ、ナス、シソ、など | ||||||

| ↓ | キキョウ群: | モチノキ、セリ、マツムシソウ、キク、など | |||||

| 後から分化した植物 (進化した植物 ) | ||

|

| 小石川植物園の樹木 -植物名の由来- 高橋俊一 五十音順索引へ |