| 山手線 が 渡る橋 ・くぐる橋 |  |

| 原 宿 駅 | |

| 地図については 脚注参照 |

| 2011年2月 掲載、同 3月改訂、同 5月19日修正、同7月21日再加筆 2014年2月 再加筆、同 5月12日 再修正。 |

| 1906年(明治39年)10月 日本鉄道の駅として開業。 それまで貨物駅だった恵比寿も 同時に旅客営業を開始した。 また 甲武鉄道の代々木駅が開業したのも同年9月である。 |

| 以前の 表参道口 2010.11.6 |

|

| 休日には大変な人出となる。 |

|

| 見た目には建設当初と同じイメージだが、色々と改修されている。 |

| タイルの目地は 覆輪目地 | |

|

|

| かまぼこ型に出っ張った形の目地。 オリジナルだと思われる。 明治神宮の玄関駅として、ていねいな仕上げがなされた証拠である。 東京駅丸の内駅舎にも残っているが、1414年(大正3年)の竣工だから、原宿駅の方が10年弱 遅い。 サッシュは取り替えられている。 |

| 原宿駅 の 歴史 |

| 1885年(明治18年) : 日本鉄道 品川 - 赤羽間 開通 (現 埼京線部分) |

| 1905年(明治38年)10月 : 日本鉄道品川線 渋谷 - 新宿間 複線化 |

| 1906年(明治39年)9月23日 : 代々木駅 開業 (ホームは中央線のみ) |

| 10月1日 : 甲武鉄道 国有化 |

| 10月30日 : 原宿駅開業、恵比寿駅旅客営業開始 |

| 11月1日 : 日本鉄道 国有化 |

| 1909年(明治42年) : 山手線と改称、 山手線に代々木駅停車開始 |

|

|

| 1912年(明治45年)7月 : 明治天皇 崩御 |

| 1915年(大正4年)10月7日 : 明治神宮の造営工事開始、 地鎮祭 | |

|

|

| 1920年(大正9年) : 初代神宮橋が完成 | |

| 1920年(大正9年)11月1日 : 明治神宮完成、 鎮座祭 | |

|

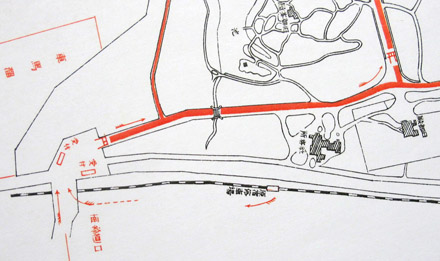

| 「鎮座祭案内図」 (部分) | |

|

|

|

| 明治神宮完成時には、新原宿駅はできていなかった。 |

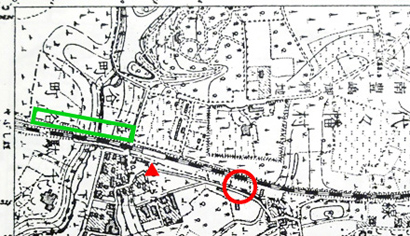

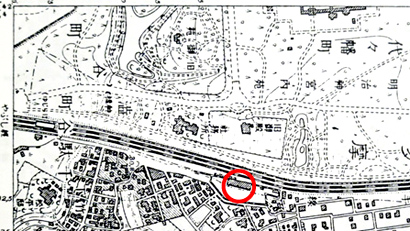

| では、新原宿駅にはいつ移ったのか? 筆者は 明治神宮完成後 まもなくだったと推定している。 推定の根拠は 大正10年修正測図の 一万分の一 地図である。 |

| 明治神宮造営 と 新駅 | ||

|

← |

|

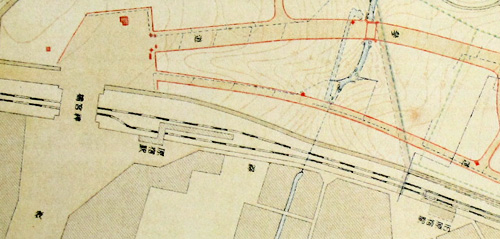

| 1921年(大正10年)修正 の1万分の1地図/日本帝国陸地測量部 ▲が旧駅 発行は 1923年(大正12年)5月 |

|

|||||||||

|

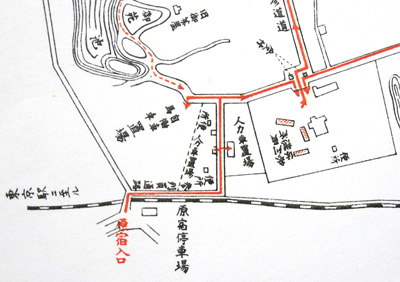

| もうひとつ参考図面がある。 前掲の案内図が載っていた『明治神宮叢書』第13巻 造営編2 に最終的な神宮全体の平面図があり、その周辺図として原宿駅も載っている。 これが完成後の「現況図」かどうかは明記されていない。 「計画図」の可能性もあるので、あくまで参考にしかならない・・・。 |

| 明治神宮 全体平面図 (部分) | ||

| 『明治神宮叢書』第13巻 造営編2 より | ||

旧線 |

|

|

| 神宮橋 新 原宿駅 旧 原宿駅 |

|

| 小野田氏による 原宿駅の記事 |

| 鉄道の専門家である 小野田 滋氏が、鉄道ファンの連載記事、2011年1月・2月号に 『大正浪漫の駅 原宿駅』 というタイトルで、原宿駅の歴史を書いている。 | |

|

| ・ | 1月号137ページ「原宿駅の新築」の項は ”現在の原宿駅本屋は,山手線複々線化工事にあわせて” で始まっている。 |

|

| ・ | 1月号136ページ 写真5 は 完成した神宮橋の絵葉書で、電車が山手線の内側を走っており、説明書きには ”この時点で電車線はまだ工事中で、山手線は汽車線(貨物線)を走っていた” とある。 |

|

||

| ・ | 2月号142ページ 写真23 は 同じく神宮橋の絵葉書で、1月号の写真5よりも後のもの。 説明書きの最後に ”右端に新しい原宿駅の八角塔がわずかに見える” とある。 しかし、電車は相変わらず 山手線の内側を走っている。 |

|

| ここで、事実だけを整理すると、 |

| 1920年(大正9年) : 初代神宮橋が完成 |

| 1920年(大正9年)11月1日 : 明治神宮完成、 鎮座祭 |

| 駅は 旧駅を使用 |

橋の竣工後、一定期間は山手線の内側(汽車線)を使っていた。 |

| 山手線の内側使用時に 新駅舎の塔が完成していた。 |

| 参考 : 1921年(大正10年)修正測量の地図 : 複々線化に向けて、山手線の外側に新線、駅舎も現在の位置に |

| 1922年(大正11年)7月 : 渋谷 − 原宿間 複々線化 |

| 1923年(大正12年)9月 : 関東大震災 |

| 1924年(大正13年)12月 : 原宿 − 新大久保間 複々線化 |

| 以上より、 |

| 私の結論 : 新 原宿駅、少なくとも 新ホームは 山手線複々線化に合わせて、 1922年(大正11年)7月に使用開始された。 一万分の一地図の正確性からすると、1921年(大正10年)から 使用されたことも考えられる。 |

|

| 1921年(大正10年)修測量正 の1万分の1地図 (再掲) | |||

| 南 |  |

|

北 |

| 「三田」の部分/ 地図サイズ 317 × 276 ドット | 「四谷」の部分/ 400 × 276 ドット/日本帝国陸地測量部 |

|

| もしも、「駅舎は 1924年(大正13年)6月に開業」が正しい、と仮定した場合の推論は、 |

| 複々線開通時の1922年(大正11年)7月時点では 仮設駅舎と本設ホームで使用開始し、新駅舎も建設していたのだが、完成直前に 1923年(大正12年)9月の関東大震災に遭い、竣工が遅れてしまった。 |

| 駅の歴史の 続き |

1922年(大正11年)7月: 山手線 渋谷 - 原宿間 複々線化。 |

| 1923年(大正12年)9月 : 関東大震災 |

| 1924年(大正13年)6月 : 新駅舎 竣工か ? |

| 1924年(大正13年)12月: 原宿 - 新大久保間 複々線化 完了 |

| 1925年(大正14年)10月: 北部乗降場(宮廷ホーム)完成 山手線 環状運転開始 |

|

|

|

| 第二次世界大戦 | |

|

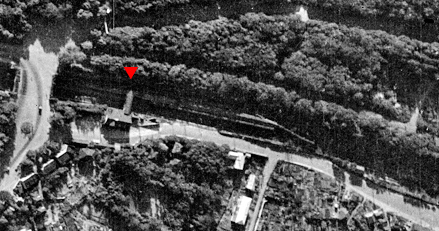

| 終戦後の 二代目駅舎の様子 | |

|

|

| 南池から流れ出した渋谷川の支流↑ 竹下通り | |

| 1947年(昭和22年)9月の空中写真/国土地理院 | |

|

| 旧跨線橋があった 位置 |

|

| 跨線橋があったところは増築で完全に新しくなっているので、昔の痕跡はまったく無い。 |

| 1939年(昭和14年)12月: 山手線の外側(明治神宮側)に臨時ホームと 改札が設けられる。 (前出『大正浪漫の駅』/鉄道ファン 2011年2月号 による) |

|

|

|

1956年(昭和31年)3月〜1957年(昭和32年)10月 の間に 現在の跨線橋に架け替えられる。 現在の古レールによるホーム上屋も この時 同時に 建て替えられた。 (国土変遷アーカイブ空中写真 の比較による。 下記参照) |

|

| 架け替えられた跨線橋 |

|

| 1989年(平成元年)/国土画像情報/CKT-89-3 C7/国土交通省 |

| ▼が昔の跨線橋の位置。 平成元年の この時点ではす、でに神宮橋も新しいものに架け替えられ、竹下口もできている。 竹下口の開設時期は不明。 |

| 竹下口 |

|

| 駅名 原宿 の由来 |

| 駅が開業した当時1906年(明治39年)頃の付近の地名による。 1897年(明治30年)修正の 2万分の1地図では、南豊島郡原宿村であり、1909年(明治42年)の1万分の1地図では、豊玉郡千駄ヶ谷町大字原宿である。 ただし、ホームの位置は隣村の「大字代々木」だったようだ。 地名 原宿の由来は「原っぱの宿」とされるが、原宿全体の地形は 玉川上水から分水された渋谷川本流と、千駄ヶ谷や御苑からの支流が流れる谷あいの傾斜地である。 (川沿いの平地には田もあった。) |

| 脚注、タイトルの地図について : 地図サイズ 299×93 |

| 明治42年(1909年)測図 大正5年(1916年)第一回修正測図 1万分の1地図 「四谷」に加筆 大日本帝国陸地測量部/国土地理院 発行 |

| Top Menu へ 山手線が渡る橋・くぐる橋 高橋俊一 跨線橋 へ |