| 山手線 が 渡る橋 ・くぐる橋 |  |

| 原 宿 → 代々木 |

| 1. 裏参道 架道橋 |

| 2011年2月 掲載、2024年12月 改定 | |

| 水色のタイトルバック | は古い写真であることを示す |

| 表参道跨線橋(神宮橋) は 原宿駅から明治神宮へのメインの道であるために、立派な橋が架けられた。これに対して「裏参道 架道橋」はいわゆるガードであるため、ほかと変わらぬプレート・ガーダーではあるが、橋台と土手の「翼」部分は共にレンガ造で、端部にはちょっとした親柱が付いている。なお、開通当初は踏切だった。 |

| 山手線内側の 旧山手貨物部分を A部、現山手線部分をY部と呼ぶことにする。 |

| 遠 景(山手線の外側) |

|

| 北参道側から見た架道橋。坂道で下りている。 |

| 近 景(山手線の外側から) 2009.12.23. | |

| |

| 後ろは 首都高速4号線。 |

| 裏参道架道橋 の 歴史 |

| 1885(明治18)年:日本鉄道 品川 - 赤羽間 開通(現埼京線部分) | |

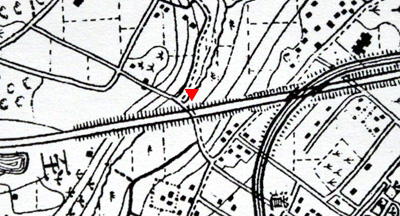

| この場所は、現在の代々木三丁目 文化服装学院あたりから始まる渋谷川の支流のひとつが流れていて、もともと 低い地形だった。 鉄道が谷を横切る部分は「築堤」で造られたために、土手を登る形で「踏切」が作られた。 |

|

| 地図A:単線時代 | ||

| ←原宿 |

1897(明治30)年修正の2万分の1地図 |

代々木 |

| 渋谷川の支流 中央線 |

| 1905(明治38)年10月:日本鉄道品川線 渋谷 - 新宿間 複線化 |

| 1906(明治39)年9月23日:代々木駅 開業 (中央線のみ) |

| 10月30日:原宿駅開業、恵比寿駅旅客営業開始 |

| 1909(明治42)年:山手線と改称、代々木駅で山手線が停車開始 |

| 駅は東側の低地部分 |

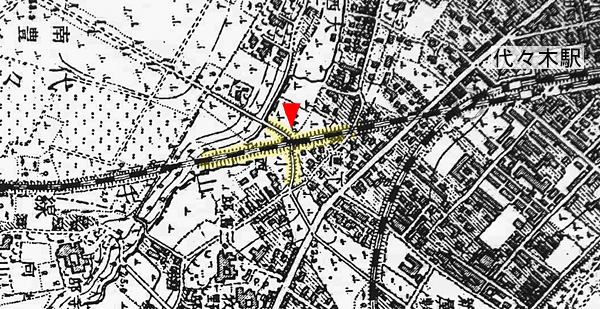

| 地図B:複線化後 (1909年) | ||

| 南 | 1909(明治42)年測図 1万分の1 / 国土地理院 |

北 |

| 青山街道 中央線 |

| 1905(明治38)年に 渋谷-新宿間が複線化され、翌年に代々木駅が開業したが、踏切の状況は変わらない。 縮尺が1万分の1になったため、踏切に向かう道も土手(坂道)となっているのが読み取れる(関係する盛り土部分を黄色く着色してある)。この部分の軌道は水平だった。 |

|

| 1912(明治45)年7月:明治天皇 崩御 | |

| 1915(大正4)年:明治神宮 地鎮祭 | |

| 翌 大正5年、大崎付近から山手線の複々線化が開始され、明治神宮の創建に合わせて原宿駅や代々木駅も整備された。 | |

| 1920(大正9)年:明治神宮が創建される | |

| 1922(大正11)年:原宿以南の複々線化が完成 | |

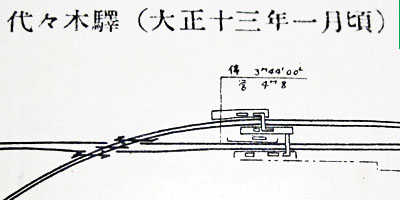

| 建設年の検証 その1 |

| 桁には A部 Y部ともに銘板が残っているが、桁の製作年とほかの色々な資料とがマッチしない。 |

|

| 左: | 初めに線路が敷かれたA部は「大正」で間違いない。製作年は「十」だろう。一般的には、A部の竣工は 1921(大正10)年 または 1922(大正11)年となる。 |

| 右: | 複々線化であとから増線された 現山手線部分(西側)。 年号は「昭和」ではないから これも「大正」ひと桁。「拾」ではないので「二」または「三」だと思われる。「五」だとしても、A部よりも5年前の製作である。 |

| そこで、次のように考えてみた。 | |

| 仮説 1 (山手線 仮線案) |

| A部(現埼京線)はもとから営業していた線路である。 当時の技術では、電車を走らせながら(営業しながら)踏切だった同じ位置を架道橋にするためには、別の場所に仮設の線が必要だったろう。 その役目を果たしたのが、新設された 現山手線だと考えられる。A部の架道橋の工事に先だって、西側に新しい山手線 Y部を完成させ、その後に A部の架け替えを行う案である。 このために、1924(大正13)年12月の複々線化開業のはるか前から 代々木駅周辺の工事が始められた。 ネックとなるのは、 ・既存線から仮設線への電車の移行が、地形の関係で原宿 - 代々木間の中間地点あたりと、代々木駅を過ぎて 新宿駅の すぐ手前となる。 ・すると、高架部の代々木新駅・ホームを使う必要がある。 |

| 上記の考えならば、A部の桁の銘板が「大正10年」であり、Y部がそれ以前の 大正ひと桁 となるのも納得がいく。 |

| しかし 1921(大正10)年の地図を見ると、状況は変わっていなかった。 |

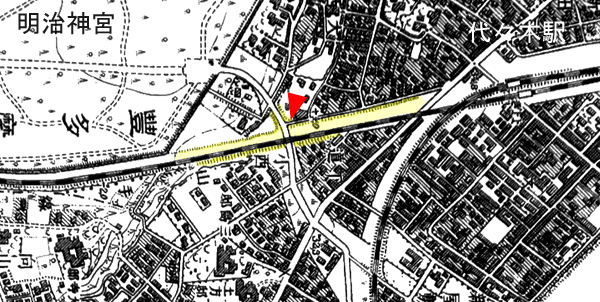

| 地図C:複々線化の準備 (1921年 大正10年) | ||

| 南 |  1921(大正10)年測図 1万分の1 / 国土地理院 |

北 |

| 用地買収と築堤はできているが、線路や駅は元のままである。すでに明治神宮は創建されており、北門に向けて新しい道路がつけられたが、▼印の左側の道に土盛りの印('''''')があり、築堤に登って踏切が継続していることを示している。 |

| さらに代々木駅の歴史を調べると、1924(大正13)年1月までは旧線が使われており、高架ホームへの移行は 同年12月であることがわかった。 |

『省線電車史綱要』東京鉄道局電車掛 / 1927 |

| どうやら「仮説1」は間違っているようだ。 |

| なぜ新設された桁の製作年が大正ひと桁なのか、早くに製作する必要性がわからなくなった。 |

| 1922(大正11)年7月:山手線 渋谷 - 原宿間 複々線化。 | |

| 1925年の「山手線環状運転」に向けて、原宿-代々木間も引き続き工事が行われていたはずである。 また、明治神宮の創建に伴って、外苑の「聖徳記念絵画館」あたりから 裏参道への道(千駄ヶ谷駅前の道)が拡張整備され、踏切だった場所が架道橋とされた。これが現在の姿である。 |

|

| 1923(大正12)年9月:関東大震災 | |

| 新山手線の代々木高架駅は、震災以前にほぼできていたことは、土木学会ホームページの 『関東大地震震害調査報告 掲載写真』第二巻 鉄道 に、軽微な被害で済んだことが載っていることから、明らかである(下図)。 | |

|

| 準備が進んでいたが、使われていなかったことになる。 |

| 1924(大正13)年12月:原宿 - 新大久保間の複々線化 完了 山手線代々木駅 高架に移動 |

| 1925(大正14)年11月:山手線環状運転 | |

| 山手線と貨物線が分離された。 | |

| 1926(大正15)年1月:外苑と内苑を結ぶ道路の計画 | |

| 計画図D:明治神宮内外苑連絡道路実施計画図 |

『明治神宮叢書』 第14巻 造営編3 (1930)より |

| 明治通りの計画も含まれており、速やかに実施されたようだ。 |

| 地図E:複々線化と架道橋の新設 (1928年 昭和3年) | ||

北参道 |

1928(昭和3)年修正測図 1万分の1地図 / 大日本帝国陸地測量部 |

北 |

| 計画から3年弱経った様子である。明治通りは南に向けて新設工事中。 |

| 結局、新設Y部の架橋は、 1921(大正10)年(地図C) から 1924(大正13)年(新駅移行) の間、ということしかわからない。 |

| 推定事項 2 (山手線 切り替え後) |

| Y部の工事中、旧線A部は山手線としてそのまま営業していたはずで、踏切状態のままだったと思われる。 その間道路は通行止めだったのか?人の通行だけでも確保されていたとすれば、現地の踏切を使っていたか、近くに仮設のトンネルを設けたのではないか? 新線が使えるようになった 1924(大正13)年12月以降、環状運転開始の 1925(大正14)年11月 までの 11ヶ月で、旧線A部の 架橋を行ったのか? |

| 様々なことが わからないままだが、工事が二期に分かれていたことについては、状況証拠がある。 |

| Y部 山手線の橋台 2024.12.9. |

|

| 左側A部との間の大きな隙間にも「翼壁」があり、築堤の傾斜部となっている。そのY部との境に「切れ目」▼がある。 |

|

| 上部の土留めの部分。シンプルだが隅石があるので、左右が同時の施行ではなく、まず右側Y部が造られ、その後に左側の工事が行われたことを示している。 |

| A 部分 2線分、桁の製作年:1921(大正10)年 |

| 近 景(山手線の内側) 2010.21.31. |

|

| 西方向を見ている。通過中の山手線はY部を通っている。 |

| 架道橋の下から(原宿方向を見る) | |

|

Y部 ↑ |

| まったく、鉄道遺産になんという事をするのだろうか。しかも 下手!捕まえて 懲らしめてやりたい・・・・ |

| 左がA、埼京線部。昔の踏切レベルよりも少し高くなっているかもしれない。空頭(桁下)を確保するために、下路プレートガータを採用している。 一方 Y部 山手線は、この後埼京線を乗り越す総武線と同じレベルにする必要があり、すでに一段高くなっているために通常の上路形式だが、砂利の無い開床式であるため、電車の通過時には音がする。 |

| A部(手前)とY部のレベル差 |

|

| ▼が本架道橋の位置。Y部 山手線は、代々木駅の手前で埼京線を乗り越す総武線と同じレベルにするために、更に上っていく。A部 湘南新宿ラインは、架道橋部でわずかにレベルを上げたが、総武線の跨線橋をくぐったり既存の踏切があるために、すぐに当初の水平に戻して新宿に向かっている。 |

| 山手線部分 2線分、 竣工時期 未確定 |

| 近 景(山手線の外側から) 2009.12.23. | |

|

| 山手線外側の「翼壁」 2010.12.31. | |

|

|

| せっかく落書きをきれいにしたのに また書かれている。 |

| 表面はレンガ積みだが、構造体はコンクリートかもしれない。 上下で色が違うのは、いたずら書きを消すために表面を削り取って、赤茶色のペンキを塗り、クリア塗装仕上げとしてあるため。どうせ塗装するなら、貴重なレンガを削らなければいいのに・・・。部分的に新しいレンガ(タイル)で補修されている部分がたくさんある。 |

| 2004現在、この翼壁部分だけがコンクリートで覆われてしまっている。 |

| 隅石 と レンガ |

|

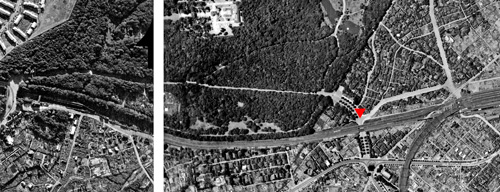

| 位 置(終戦後の様子) |

| 1947年(昭和22年)の空中写真/国土地理院 |

|

| 原宿駅 一部省略 中央線 代々木駅 |

| ■ 裏参道架道橋 データ | |||

|

位 置: | 渋谷区千駄ヶ谷四丁目 〜代々木一丁目 品川より9K 560M 86 | |

| 管理番号: | 18 | ||

| 道路名: | |||

| 線路の数: | 計4本(下記 AB は仮の呼び名) | ||

| A:2本:埼京線、湘南新宿ライン Y:2本: 山手線 | |||

| 支 間: | A:15m 24 | ||

| 空 頭: | 高さ制限 3. 5 m | ||

| 竣工年: | A:1924(大正13)年頃? 未確認 Y:それ以前 と思われる | ||

| 名前の由来: | 明治神宮へ通じる道路に架かる架道橋。当初は「表参道」に対して「裏参道」と呼ばれていたため、架道橋の名となった。 | ||

| 周辺の情景 |

| 北参道 大鳥居 | ||

|

||

| 原宿駅からの 南参道に較べて人が少なく、いつもひっそりと落ち着いた雰囲気がある。 | ||

|

| 表参道 と 裏参道 |

| 明治神宮の創建に伴って、青山通りから表参道、御葬場跡(絵画館の裏手) から裏参道が 拡張・整備された。 |

| その変化の様子を・・・・。 |

| 裏参道 編 |

| 地図は1万分の1/国土地理院。年代は地図の測量・修正年 | ||

| 1909年 (明治42年) |

|

甲武鉄道 後に道路ができる場所は 草地で、なにもなかった |

| 南豊嶋御料地 渋谷川 青山練兵場 | ||

| 旧千駄ヶ谷駅↓ | ||

| 1921年 (大正10年) |

|

神宮の創建に伴って、外苑から道路が通されたが、まだ細い |

| 明治神宮 裏参道 | ||

| 撮影年不明 1926年 10月以降 |

土木学会 土木図書館所蔵/掲載許可 取得済み |

遠方に見えるのは絵画館のようなので、恐らく1927年の中央線複々線化、新千駄ヶ谷駅開業後に、駅前あたりから東方撮影したものだ。 右側の緑地は 当時の徳川邸。 現在は 都体育館。 |

| 明治神宮内外苑連絡道路実施計画図 |

|

|

| 『明治神宮叢書』 第14巻 造営編3 (1930)より |

| 中央線は複々線となり、千駄ヶ谷駅が代々木寄りに移転したあとの図となっている。道幅は120間。時代を反映して電車側に馬車道が造られた。今なら自転車道だろう。 |

| 1947年 (昭和22年) 終戦後 |

|

空中写真の切れ目で、右側は割愛。 一部山手線付近を除いて空襲で裏参道の並木が焼けてしまったため、新しい木が植えられている。 |

| 1958年 (昭和33年) |

|

東京都体育館や 国立競技場ができている |

| 1984年 (昭和59年) |

国土画像情報 / CKT-84-3 C11 / 国土交通省 |

1964年頃に道路に沿って高速道路が建設され、雰囲気が壊れてしまった。 |

| 人々の中で 明治神宮と外苑の関係が希薄になって、裏参道の名称が消えてしまった。 現在は架道橋にその名が残るのみ。 |

| 脚注、タイトルの地図について : 地図サイズ 299×93 |

| 明治42年(1909年)測図 大正5年(1916年)第一回修正測図 1万分の1地図 「四谷」に加筆 大日本帝国陸地測量部/国土地理院 発行 |

| Top Menu へ 山手線が渡る橋・くぐる橋 高橋俊一 首都高速4号線 へ |