| 山手線 が 渡る橋 ・くぐる橋 |  |

| 原 宿 → 代々木 |

| 番外. アーチカルバート |

| 日本鉄道の建設当初から、渋谷川の支流のひとつ「しば(芝)川」が築堤をくぐっていた。山手線の内側には その跡が明確に残っている。 |

| 川の名称「しば川」および その漢字については、確証がない。 |

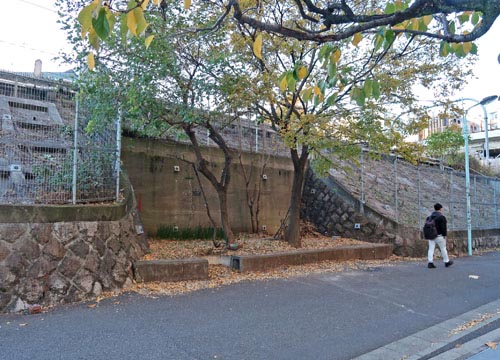

| 近 景(山手線の内側) 2024.12.9. |

|

| 北側の翼壁 |

|

| 谷積みで造られた石垣と翼壁。築堤の切れ込みの幅は約7mあるので、「小川」のイメージではない。 |

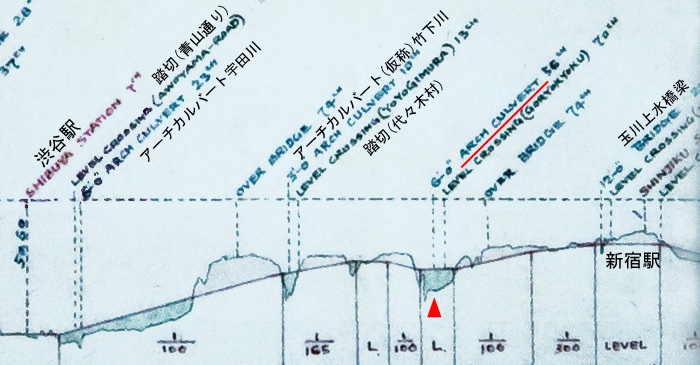

| 図A:日本鉄道品川線 縦断面図 |

『日本鉄道会社線路平面図及縦断面図』1894(明治27)年 に加筆 |

| 芝川の位置は▲。開通時の幅は 6'-0"、約 1.83 mだが、現在のように広げられた時期は不明。図中の最後の数字 56 CH は起点品川からの距離で、カットした下側部分にマイル表示があり、ここは5マイル 56チェーン=約9.2 km。 |

| いくつかの踏切(Levev crossing)の記載があるが、実際には数多くの踏切があったものと思われる。 |

| 北参道架道橋から | ||

|

北参道架道橋 のレンガ翼壁 |

| 南を振り返ったところ。人物の少し先がカルバートの跡で、架道橋からさほど離れていない。 |

| 近 景(山手線の外側) | |

| |

| 代々木方向(北方向)を見ている。写っている築堤は増線後の山手線部分で、川がくぐっていたのは 手前右。後方は 首都高速4号線。こちらは柵の中で 近づけない。 |

| アーチカルバート の 略歴 |

| 1885(明治18)年:日本鉄道 品川 - 赤羽間 単線開通(現埼京線部分) | |

| この場所は、現在の代々木三丁目 文化服装学院あたりから始まる渋谷川の支流のひとつ(芝川?)が流れていて、もともと 低い地形だった。谷を横切る部分を「築堤」としたために、アーチカルバートが設けられた (前掲縦断面図)。 | |

| 1895(明治28)年:甲武鉄道 牛込駅まで延伸、新宿-飯田町間複線化 | |

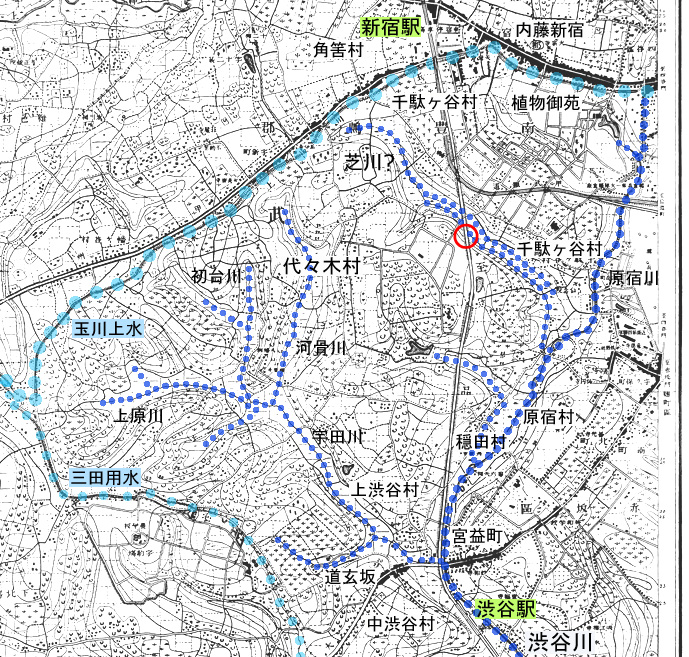

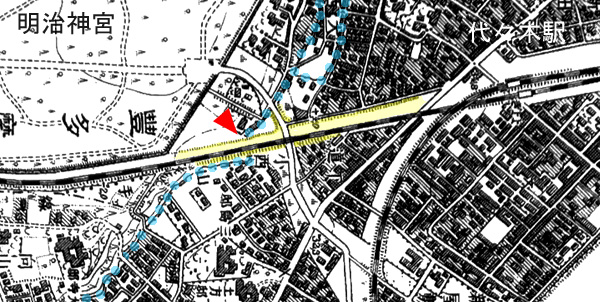

| 地図B:単線時代の品川線 と 渋谷川上流部 |

1880(明治13)年測図、1897(明治30)年修正の2万分の1地図 内藤新宿に加筆 |

| 本図発行の 1897(明治30)年では品川線はまだ単線。 現 新宿御苑はまだ「植物御苑」で、現在 園の南側に連なるいくつもの池は影も形も無く、新宿御苑の開園 1906(明治39)年に向けて新たに造園されたものだということがわかる。ただし一般開放は戦後のこと。 |

| 1905(明治38)年10月:品川線 渋谷 - 新宿間 複線化 |

| 1909(明治42)年:山手線 代々木旧駅が開業 |

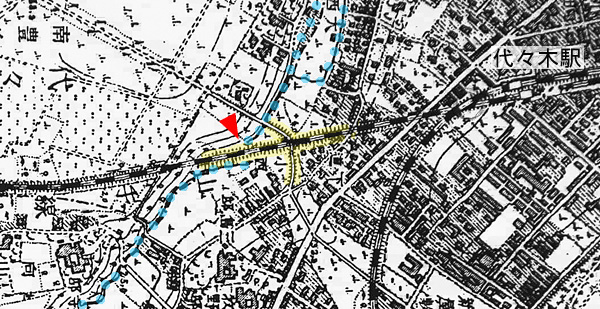

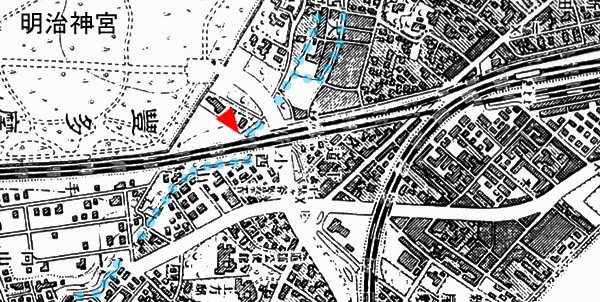

| 地図C:複線化後 (1909年) | ||

| 南 | 1909(明治42)年測図 1万分の1 四谷に加筆 / 国土地理院 |

北 |

| 青山街道 中央線 |

| 田を挟んで平行して流れていた川は、築堤の前で一本化された。関係する盛り土部分を黄色く着色すると、後の明治神宮の場所「南豊嶋御料地」北門に通じる道が土手(坂道)となっていて、山手線は踏切であることが読み取れる。 | |

| 1912(明治45)年7月:明治天皇 崩御 | |

| 1915(大正4)年:明治神宮 地鎮祭 | |

| 翌 大正5年、大崎付近から山手線の複々線化が開始され、明治神宮の創建に合わせて原宿駅や代々木駅も整備された。 | |

| 1920(大正9)年:明治神宮が創建される | |

| 地図D:複々線化の準備 (1921年 大正10年) | ||

| 南 |  1921(大正10)年 測図 1万分の1 / 国土地理院 |

北 |

| 用地買収と築堤はできているが線路や駅は元のままで、複々線化に向けた様子が明確である。 すでに明治神宮は創建されており、北門に向けた道は拡幅されているが、築堤への道には土盛りの印 ('''''') があり、踏切が継続していることを示している。 |

| 山手線の外側のカルバートの跡には、レンガ造の壁と石材の笠木が残っている。 |

| 笠木とレンガ壁 | |

|

|

| この下に、レンガ造? のアーチカルバートがあったものと思われる。 |

| 建設は 地図D 1921(大正10)年の時点か、それとも隣接する「裏参道架道橋」のレンガ橋台の施工時か。いずれにせよ1920 年代の前半ということになる。 |

| 1922(大正11)年7月:山手線 渋谷 - 原宿間 複々線化。 | |

| 1923(大正12)年9月:関東大震災 |

| 1924(大正13)年12月:原宿 - 新大久保間の複々線化 完了 山手線代々木駅 高架に移動 |

| 1925(大正14)年11月:山手線環状運転 | |

| 山手線と貨物線が分離された。 | |

| 1926(大正15)年1月:外苑と内苑を結ぶ道路の計画 (図E) | |

| 計画図E:明治神宮内外苑連絡道路実施計画図 |

『明治神宮叢書』 第14巻 造営編3 (1930)より |

| 明治通りの計画も含まれており、速やかに実施されたようだ。 |

| 地図F:複々線化と架道橋の新設後 (1928年 昭和3年) | ||

北参道 |

1928(昭和3)年修正測図 1万分の1地図 / 大日本帝国陸地測量部 |

北 |

| 連絡道路の計画から3年弱経った様子である。明治通りは南に向けて新設工事中。 |

| 結局、新設裏参道の山手線部分の架橋は、 1921(大正10)年(地図C) から 1924(大正13)年(新駅移行) の間、ということしかわからない。これに関連して、本カルバートの建設時期もはっきりとはわからない。 |

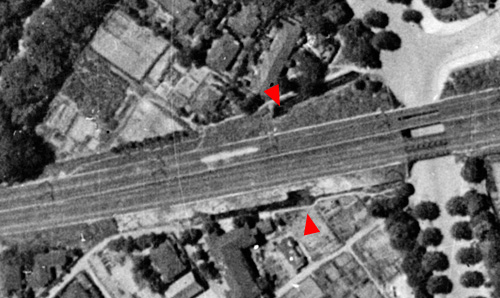

| 写真G:終戦後の様子 |

| 1947年(昭和22年)の空中写真/国土地理院 |

|

| すでに一部 暗渠化されているようだ。 |

| 現在は下水道管が通っている。 |

|

| Top Menu へ 山手線が渡る橋・くぐる橋 高橋俊一 裏参道架道橋へ |