| 埼京線部分のトラフガータ |

山手線外回り部分 |

リベット止めで 中央のブレースが目立つ。

桁の高さは4本とも同じサイズである。

|

|

この部分は中央を鉄板で塞いでいるので、上から見ると 4本の桁があるようには見えない。

山手線内回り部も同じ構造。 |

|

|

|

| 埼京線部分 : 4本の桁 |

山手線外回り部分 : 4本の桁 |

一本のレールを2本の桁で支えており、間隔が狭い部分にレールがある。

銘板が無く、製作年 不明であった。 |

|

光がもれている部分にレールがある。

中央2本の桁のスパン中央部分には、強度を上げるために「下カバープレート」が溶接されている。

桁の製作年は 1960年。 半世紀を経ている。

|

|

|

|

|

| 2009年12月になって、埼京線部分が新しい桁に掛け替えられた。 |

|

|

| 掛け替えられた 埼京線部分の桁 |

中路プレートガーダ 開床式 |

| 十分な高さがないので、音の静かな「閉床式」にはできなかった。 レールも取り替えられている。 |

|

| 最下部には雨受けパンがあるので、レールを受ける横桁はウェブ(H型鋼の縦の板)の中間にボルト止めされている。 |

|

|

|

| 雨受けパン |

真新しい 銘板 |

真新しい緑の塗装。

排水パイプは まだ接続されていない。 |

|

|

| 最近は亜鉛メッキ仕上げのままのようだ。 錆びてきたら塗装するのだろう。 |

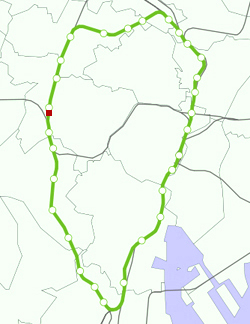

| 位 置 (終戦後の様子) | | 1947年(昭和22年)の空中写真/国土地理院 |  | | 新宿駅 新宿通り 新大久保駅 |

| | ■ 第二大久保 架道橋 データ | | | | |

|

| 位 置: | 新宿区百人町一丁目

品川から 11K 677M | | 管理番号: | 山手線 ( 22 ) | | 通りの名称: | | | | | 線路の数: | 4本 ほかに 西武新宿線 2本 | | | | | | 山手線外側より : 山手線 2本、

埼京線・湘南新宿ライン・貨物 (共用)2本 |

| 支 間: |

全体の通路幅 約 6m。車道部分 約 3.5m | | 空 頭: | 高さ制限 : 2.8 m | | | | 開通: | 1885年(明治18年)

新大久保駅の開業は 1914年(大正3年) | | 竣工年: | 旧埼京線部分 : 不明

新埼京線部分 : 2009年12月

山手線部分の鉄骨桁の銘板 : | | | 1960年(昭和35年) | | 備 考: | 開業当初は畑地などで道がなく、踏切も無かった

塗装履歴:1998年2月 | | | | 名前の由来 と 地名の由来は、第一大久保架道橋 参照 | |

| 埼京線部分の旧桁 の竣工時期について |

|

埼京線部分の桁には銘板が無かったため、架橋時期が不明であった。

それがいつ頃なのかを考えてみた。

まず、埼京線部分の桁には「リベット」が使われていた。1960年制作の山手線の方は「溶接」であることから、明らかに「埼京線部分」の方が古るかった。

『鉄道構造物探見/小野田 滋』によると、国鉄の標準設計桁にリベットが使われたのは 1957年(昭和32年)までで、その後は溶接が標準になった とある。

つまり、埼京線部分は 1957年よりも古い事は間違いない。 |

| 開業時の状態は? |

まず初めに、開業時の状態を考える。

200mしか離れていない 大久保通りの第三大久保架道橋も一緒に考える必要があろう。

品川線の開通は 1885年(明治18年)。

交通博物館編『駅の歴史』 14ページにある「日本鉄道会社線路平面図及断面図 (1894年)」 によると、新宿から現在の高田馬場駅付近までの5つの道路との交差は、すべて踏切であった。

山手線開通直前の1880年(明治13年)に測量された地図 『東京近傍中部』には、この場所に線路を横切る広い道はなく、民家もなくて 恐らく畑であった。

つまり、この場所には踏切もなかった。

その時のここの線路のレベルは、新宿駅から神田川を目指してぐんぐんと下っており、同上の断面図ではむしろ周囲よりも低い位置となっている。

■ : 第二大久保架道橋・第三架道橋部分は 開業当初 平地だった |

| 架橋時期は? |

では、いつ「築堤」されて 「架道橋」が作られたか?

両者は別の問題であるが、恐らく一緒の時期であろう。

ひとつのエポックは1904年(明治37年)までに完成した 複線化 の時。

そして 新大久保駅の開業が 1914年(大正3年)。

もうひとつは、1916年(大正5年)に開始され、環状運転が始まる1925年(大正14年)までに完了した、複々線化 (旧貨物線との分離)工事である。

付近の歴史は以下の通り。 |

| 1885年(明治18年): |

品川線の開通 |

| 1904年(明治37年): |

品川線 新宿-池袋 複線化 |

| 1909年(明治42年): |

「山手線」 と改称 |

| 1914年(大正3年): |

新大久保駅 開業 |

|

| 作られた新駅は 大久保通りの北側で、「地上駅」であった。 |

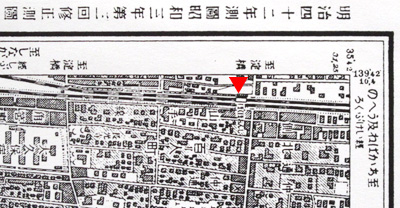

| 1921年(大正10年)修正の地図 | |  | 北 | | 現 職安通り 大久保通り | |

|

| 1916年(大正5年): |

複々線化工事の開始 |

| 1919年(大正8年): |

山手線 「のの字運転」開始 |

| 1924年(大正13年): |

新大久保-池袋間 複々線化完了

引続き 原宿-新大久保間 複々線化完了 |

|

| 複々線化時に高架化 |

| 1928年(昭和3年)修正の地図 | |  | 北 |

|

▼が新大久保駅で、大久保通りにもガードがあり、高架化されている。 旧駅の寿命は わずか10年間であった。

増線工事の手順は、地上レベルの旧線を営業しながら 築堤の新線・架道橋を建設し、新線開通後に旧線を高架化したものだ。 1924年(大正13年)の複々線化完了はどちらの完了時なのか

確定していないが、「複々線化完了」というからには、4線とも高架化が終わった時期だろう。

だとすると、新線の完工時期はずっと早いわけで、ホームを挟んだ大久保通りにある第三大久保架道橋の銘板が、山手線・埼京線部分とも同じ1917年?(大正6 年?、8年?)か、それに近い「大正ひとけた年」製造であるのも納得できる。 (不鮮明なために

読み取れない。) |

| 1960年(昭和35年)頃: |

山手線部分の桁が掛替えられる(銘板より) |

| 寿命はわずか 40年ほど。 早くに掛替えられた理由は不明 |

|

|

| 2009年(平成21年): |

埼京線部分の桁が掛替えられる |

|

桁の寿命は 85年 |

|

|