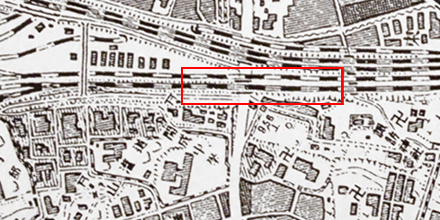

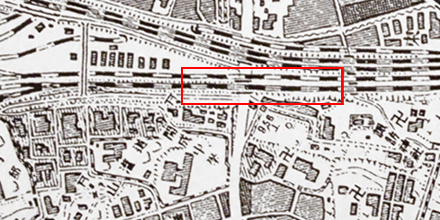

| 1916年(大正5年)修正の地図 |

旧版一万分の一 上野/大日本帝国陸地測量部/国土地理院 に加筆

以下 同様 |

|

| 道灌山 赤枠部分が後の西日暮里駅 |

|

駅ができる部分は道灌山の尾根が少し低くなっており、昔から、現在の道灌山通りに相当する道が東西(図では上下方向)に通っている。

この後も、少なくとも1925年(大正14年)までは、踏切の状態が続く。 |

|

|

|

|

|

|

| 1930年(昭和5年)測図の地図 |

| 東北本線: 至 尾久 |

|

|

尾久経由の東北本線が開通したのが 1929年(昭和4年)6月である。

駅部分の立体交差化は、この前後、昭和の初めに行われたようだ。 |

|

初代の架道橋は現在のものよりも道幅も狭く、桁下も小さかっただろう。

架橋の詳細は「間之坂架道橋」で述べる。 |

|

図の赤枠内で 一番下の複線部分、それから上から2・3線目の東北本線に、「土盛り」の記号が付いている。 そらに平行する2本の貨物線(ともに単線)

はまだ地上を走っており、「ガードと踏切のセット」がふたつ ① ② あった (カーソルを乗せると表示)。 後に、この貨物線は両方とも撤去される。

1924年(大正13年)に、道灌山に開成中学③ が移ってきている。

なお、田端との間にあったもう一つの踏切に長い跨線橋(前掲地図の左側④)が架けられているが、戦前に姿を消したようだ。 |

|

|

西日暮里駅は 「間之坂架道橋」に掛かっており、改札口は架道橋の下にある。 |

|

| 西日暮里公園への階段から (山手線の内側) |

|

| 三次元立体ホーム (日暮里側から) |

|

| ホームと交差する道路の場所が最高地点で、前後は元の線に戻るために勾配となっている。 さらに線路がカーブしているので、手では図面が書けないような立体的な太鼓橋状態であり、屋根の形はさらに複雑である。 |