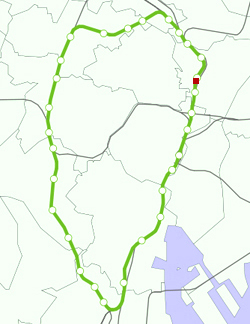

| 山手線が渡る橋・くぐる橋 | - 架道橋 (ガード) ・跨線橋 - |

上野 → 御徒町

| 2. 上野大通 架道橋 |

| 新橋から延々と続く高架線の北の端に位置する架道橋である。 現在は「中央通り」の 北の起点であるが、架道橋竣工時点の昭和初期には 「上野大通り」と呼ばれていたのであろう。 |

| 当時の姿 (山手線の内側から) |

|

| 日本地理風俗大系Ⅱ/新光社/1931(昭和6)年発行 |

| 右奥では駅舎の鉄骨工事が行われているので、撮影は1930年か。 |

| ほぼ 同じ位置から |

|

| ほとんど変わっていない。 それだけに、大地震の時が心配である。 |

| 全 景 (山手線の外側から) |

|

| 上野駅 広小路口 |

| 架道橋の中央付近に橋脚があり、桁がふたつに分かれていることがわかる。 しかも、そこで折れまがっている。 |

| 桁の接続部 (山手線の内側から) |

|

| ちょっと気になるのは、上野駅側の桁の乗せ方が簡単なこと。 もうひとつ。 橋脚の寸法を間違えたのか、それとも竣工後の地盤沈下か、高さの調整に多数のプレートを噛ませてあるのも・・・。 橋脚は「鉄骨コンクリート」のような気がする。 |

| 架道橋 A(3本)の下は 横断歩道 |

|

| 1925年(大正14年)頃、初めに架けられた部分である。 |

| 架道橋 B(2本) |

|

| 上野駅方向を見ている。 左が京浜東北線南行き、右は引き上げ線としてしか使われていなかった線路だが、ようやく縦貫線として日の目を見ようとしている。 オリジナルという点で目に留まるのは、両脇にあるリベット仕様の鉄柱である。 |

| テーパーの付いた鉄柱 | |

|

|

| 最近の柱はコンクリート・ポールであるが、当時は架線用の柱もリベット止めで作ったものである。 上部ほど細くなっている。 最上部は四隅のアングルを止める「レーシング」(X 印の鉄板)がない。 力学的には合理的だが、同サイズのレーシング部品を使うためには、穴の間隔がすべて違ってくる。 |

| 4番ホームから |

|

| 架道橋を渡り終える 京浜東北線南行き |

| RC造の高架橋 (B部分) |

|

| ここから先は、高架橋と架道橋が交互に連続することになる。 上野大通架道橋は、上野新駅が完成する1932年(昭和7年)以前の 1931年(昭和6年)頃には、すべて開通していた。 |

| ■ 上野大通 架道橋 データ | |||

|

位 置: | 台東区上野七丁目~上野四丁目 東京駅より 3K 494M 09 | |

| 管理番号: | 38 (東北線) | ||

| 道路名: | 中央通り | ||

| 線路の数: | 計 7 本 (下記 ABC は仮の呼び名) | ||

| A: 3本: 京浜東北線北行き、山手線 2本 B: 2本: 京浜東北線南行き、 常磐線および引き上げ線 C: 2本: 常磐線および引き上げ線 |

|||

| 橋 長: | 約 48m | ||

| 支 間: | 上野側 18m 220 + 御徒町側 30m 216 | ||

| 空 頭: | 高さ制限 : 表示無し | ||

| 竣工年: (桁の製作年) |

A: 1925年(大正14年) B: 1928年(昭和3年) C: 1930年(昭和5年) |

||

| 備 考: | 銘板部分のペンキの塗り重ねのために、製作年が読み取りにくいが、何度か通ううちに判明した。 | ||

| 名前の由来: | 当時の通りの名称であろう | ||

| Top Menu へ 山手線が渡る橋・くぐる橋 高橋俊一 五條町橋高架橋 へ |