| 山手線が渡る橋・くぐる橋 | - 架道橋 (ガード) ・跨線橋 - |

| 高架橋の名称について |

| 新宿から上野の間では、駅のホームに関連した高架橋などのいくつかを 「番外」として取り上げている。 それらの名前は問題のないものであったが、これから続く下町の高架橋や架道橋の名前はちょっと変だ。 「橋」が重複している。 例えば、 高架橋は、五條町橋 + 高架橋 架道橋は、五條橋 + 架道橋 のようになることが多い。 『東京市街高架線 東京上野間建設概要/鉄道省』(1925年)の 17~21 ページには、「陸橋」と「架道橋」の一覧表が載っている。 同書では、明治末や大正期に高架橋が造られ始めた時には「陸橋、架道橋、橋梁」を合わせて「橋梁」と呼んでいる。 |

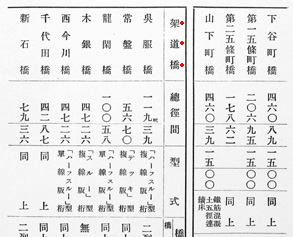

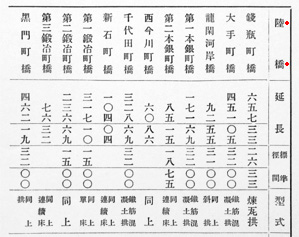

| 「架道橋」の一覧表 に加筆 | 「陸橋」の一覧表(ともに一部) |

|  |

| 「延長」や「総経間」の単位は「呎・フィート」である。 橋が重複する違和感は、もともとの名称である、「五條町に作られた陸橋 : 五條町橋」に、近年になって機械的に「高架橋」を付け足したのが原因である。 ところがすべてがそうなっているわけではなく、下谷町橋のようにちゃんと「橋」を外して、【下谷町 高架橋】とする 理にかなった命名もある。 |

|

| 国鉄 あるいはJRの、名称に関する融通の無さ、または無頓着さがここでも出ているように思えてならない。 これを裏付ける写真・・・・。 |

| ふたつの名称 |

|

| 神田駅から御茶の水に向かう中央線の「黒門町橋高架橋」の橋脚である。 ペンキで直接書かれた名前は 「黒門町橋」、 これが元々の名称。 近年に貼られたラベルは「黒門町橋 高架橋」、現在の名称。 |

| 高架橋は長さがあるために全体像は写しにくく、また上から見下ろしても通常の線路敷きと変わらないために、似たような写真が並んでしまう。 枚数にこだわらず、橋脚のデザインや高架下の利用状況など、特に目に付いた場所の写真を掲げていきたい。 また、時代が下るに従って 山手線の内側から外側に増線されていることが多いので、それぞれの場所で便宜的に、A B C などの記号を振ることにする。 また、高架橋 と 架道橋 が同じ名前の場合は、ひとつのページに両方を乗せることを原則とする。 |

上野 → 御徒町

| 3. 五條町橋 高架橋 五條橋 架道橋 |

| 終戦後 1948年(昭和23年)の様子 ▼が架道橋 | |||

| C B A 北 |

|

C B A |

|

| 上野大通架道橋 第一第二五條町橋高架橋 五条橋架道橋 | |||

| 国土地理院 |

| 一番内側(写真下側)の、五條町高架橋部分を 丁度6両編成の電車が走っており、約120m の長さが実感できる。 湾曲しているので、外側(上側)は短い。 大きく 3つのブロックに分かれているので、内側から A B C とする。 |

| 五條町橋高架橋 |

上野大通架道橋に続く「RCラーメン構造」(脚注)の高架橋で、アメ屋横丁の入口にあたる。 正確な名前は「第一第二五條町橋高架橋」である。 第一が約 63m、第二が約 57mなのであるが、現地では区分が はっきりしない。 途中に行き来できる通路が3カ所有り、どれかで分かれているのであろう。 |

| 山手線の内側から |

|

| 見えている架道橋は「上野大通架道橋」で、左方向が上野駅である。 山手線の内側から順に、3本の線路がある A部分、狭い裏通路、2本の線路がある B部分、幅6mほどの一般通路、2本の線路がある C部分 からなる。 |

| A 部分 建造時期:1925年(大正14年)7月または8月 |

| アメ横通りの様子 | |

|

|

| 高架下は2階建てになっている。現在でも2階に住んでいる人がいそうな雰囲気であるが、恐らく、工事で立ち退かなければならない敷地所有者を、再度同じ場所で商売ができるように、という配慮もあっただろう。 驚いたのは地下室があることで、初めに完成したA部分の一部に、(恐らく 第二五條町橋部分)にのみ作られた。 |

|

| 地下への入口 | |

|

|

| それぞれの店で使い方は違うだろうが、更衣室・休憩室・倉庫 などとして使われているようだ。 この店の階段は 木製だった。 |

|

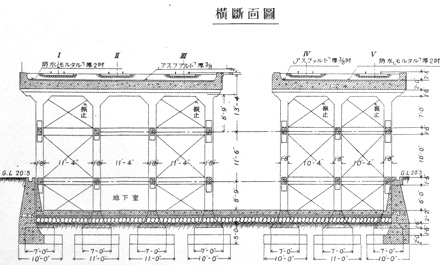

| 『東京市街高架線 東京上野間建設概要/鉄道省』(1925年)には、工事中の写真や断面図が載っている。 |

| 第二五條町橋 工事写真 (A部分) |

|

| この部分のみ 鉄骨鉄筋コンクリート造である。 地下を掘っているのがわかる。 中央にあるのが「蒸気ハンマー」で、杭打ち用のガイドを取り外して「クレーン」の代用として、鉄骨を吊り上げているところである。 |

| 断 面 図 |

|

| A 部分 B 部分 |

| 地面からレール面までが 約 7m。 地下室の階高は、梁の下で 1.83m とぎりぎりに抑えている。 同書本文によると、「本路線は全部橋梁より成りその形式は多種に渉るといえども・・・、(中略) 但し、五條町橋の一部は地下室付き二階建鉄骨コンクリート「スラブ」橋にして、橋梁と云ふよりも、寧ろ家屋型なるは例外とするところなり。」 と、その特殊性を強調している。 |

| 途中にある横断通路 | |||

|

|||

| この通路に入ってみる。 |

|||

| A部の桁の様子 | A と B の隙間 | ||

|

|

||

|

|

|

B 部分 建造時期:1928年(昭和3年)頃 |

|

| 中央通路の様子 | |

|

|

| 御徒町方向を見ている。 右が B、左が C部分。 初めは広い通路だが、だんだん狭くなって 次の五條橋架道橋部分で突き当たりとなる。 BとCでは高架橋の作り・デザインが違っている。 |

|

|

| また 同じ高架橋でも場所によって多少のデザインの違いがある。 |

||

|

|

||

C 部分 建造時期:不明 |

||

| 山手線の外側 から | ||

|

||

| 右端は「上野大通架道橋」 | ||

| 名称ラベル | |

|

| A・B とはデザインも違うので、別の時期に作られたのかとも思うのだが、架かっている架道橋、例えば「五條橋架道橋」の製造銘板を見ると、B部とほぼ同じ時期 昭和3年である。 |

| 五條橋 架道橋 |

第一第二五條町橋高架橋 と 下谷町高架橋の間に架かる 架道橋。 橋の下はアメ横の店舗でひしめいている。 |

| A 部分 桁の製作年:1924年(大正13年)、竣工:1925年(大正14年) |

| 全景は難しい (山手線の内側から) |

|

| 桁の製作年は、山手線の環状運転開始 1925年(大正14年)の前年である。 |

| 山手線の内側 正面 |

|

| 道路幅より架道橋の幅の方が広い。 そのためか、架道橋の下にまで店舗が建てられている。 |

| 架道橋の名称ラベル |

▼ |

| 通常 ガードの壁に貼られるラベルであるが、店が張り出して貼る場所がないため、写真左上最上部、保線用の手摺り部分に取り付けられている。 |

| A部分の下の店舗の様子 (山手線の内側から) |

|

| B部分と ほとんど一体となっている。 |

| B部分の桁を見上げる | |

|

|

| 焼き鳥などの油煙にほこりが付いて、まだら模様となっている! |

|

|

|

|

C 部分 桁の製作年:1930年(昭和5年) |

|

| B C間の中央通路の突き当たり | |

|

|

| 左が C部分、右に少しだけ見えるのが B部分。 |

|

| 山手線の外側 正面 | |

|

|

| 通路として使っているのは、架道橋の長さの 3分の1 ほど。 手前にある道路が、都市計画道路として広い幅を指定されているためではないかと思ったが、そうではなかった。 |

| ■ 五條町橋 高架橋 | |||

|

位 置: | 台東区上野六丁目 東京駅より 3K 472M 48 | |

| 管理番号: | - | ||

| 線路の数: | 計 7 本 (下記 ABC は仮の呼び名) | ||

| A: 3本: 京浜東北線北行き、山手線 2本 B: 2本: 京浜東北線南行き、 常磐線および引き上げ線 C: 2本: 常磐線および引き上げ線 |

|||

| 橋 長: | 約 120 m | ||

| 橋脚の数: | 22本、 平均スパン:5.45 m(約 6ヤード) | ||

| 竣工年: |

A: 1925年(大正14年) B: 1928年(昭和3年)頃? 未確認 A部と同時に竣工していた可能性は少ない C: 1930年(昭和5年)頃 |

||

| 備 考: | A・B部には 地下有り | ||

| 上野駅 | ■ 五條橋 架道橋 | ||

1921年(大正10年)修正の地図/国土地理院 |

位 置: | 台東区上野六丁目~上野四丁目 東京駅より 3K 343M 12 |

|

| 管理番号: | 37 (東北線) | ||

| 道路名: | |||

| 線路の数: | 計 7 本 | ||

| 五條町橋高架橋と 共通 | |||

| 支 間: | 20m 12 | ||

| 空 頭: | 車が通らないため、高さ制限の表示無し | ||

| 竣工年: (桁の製作年) |

A: 1924年(大正13年) B: 確認できず C: 1930年(昭和5年) |

||

| 備 考: | |||

| 名前の由来: | 建設当時の町名による | ||

高架線敷設前の状態で、五條町内にまだ「天神」が残っている。 南に延びている線路は貨物線。 |

建設当初の架道橋の名称そのものが「五條橋」であり、近くに「五條橋」という橋があったかどうかは確認できていない。 不忍池から流れ出た「忍川」の五條町付近に五條橋が架かっていた可能性は有る。 |

||

| 地名の由来: | この地に五條天神社があったので、五條天神門前町と名付けられた。 | ||

| 五條天神社 |

|

|

| 五條天神社は現在、不忍池の上野の山側、弁天堂から少し北の山腹にある。 |

| 五條天神社旧社地跡 | |

| 初めは上野公園内にあったが、二度の移転で 1697年(元禄10年)に 旧五條町に移ったため、「五條天神門前町」ができていた。 旧五條町のアメヤ横町道路沿いに、 「五條天神社旧社地跡」の碑が建てられている。 1869年(明治2年)に近隣三町が合併して「五條町」となった。 (架道橋 データの地図 参照) |

|

| 医薬の神様を祀る |

|

| 高架線工事のために 1924年(大正13年)頃 遷座となり、この地の社が完成したのは1928年(昭和3年)9月である。 |

注) ラーメン構造 |

|

| ラーメン rahmen はドイツ語で、英語の frame 骨組み の意味である。 日本では「ラーメン構造」を、部材の接続部が変形しにくい「剛接合の構造」という意味で使っている。 一般的な 柱・梁 によるビルなどの構造である。 超高層で用いられる いわゆる「柔構造」も、ラーメン構造である。 大きな空間が確保しやすいが、部材に「曲げ応力」が働くために コンクリートは必ず鉄筋で補強しなければならない。 剛構造に対して「トラス構造」の接続部分は、力が伝わらない「ピン接続」の考え方を取るため、部材には軸方向の力しか掛からず、通常は構成部材が小さくて済む。 |

|

|

|

|

JRの高架橋では、初めレンガによるアーチ構造に始まり、コンクリートのアーチ構造、コンクリート・ラーメン構造と変化した。 コストや高架下を有効につかうという観点からは進歩であるが、デザイン的には連続アーチが続く景観の方が好ましく思える。 |

| Top Menu へ 山手線が渡る橋・くぐる橋 高橋俊一 下谷町高架橋 へ |