| 山手線が渡る橋・くぐる橋 | − 架道橋 (ガード) ・跨線橋 − |

| 高架橋の名称について |

| これから続く下町の高架橋や架道橋の中には、「橋」が重複している名称がある。 特に、高架橋 と 架道橋に同じ名前が使われている場合に多く、 例えば 五條町の場合、 高架橋は、五條町橋 + 高架橋 架道橋は、五條橋 + 架道橋 である。 下谷町高架橋の場合は「橋」が付いておらず、違和感はない。 |

上野 → 御徒町

| 4. 下谷町 高架橋 |

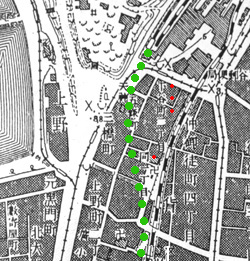

| 終戦後 1948年(昭和23年)の様子 | |||

北 C B A |

|

B A |

|

| 五条橋架道橋 下谷町高架橋 忍川橋架道橋 | |||

| 国土地理院 |

| 大きく 3つのブロックに分かれているので、内側から A B C とするが、C部分は下谷町高架橋で途切れている。(▼印) つまり戦前に高架橋が 3ブロッくあったのはここまでで、C部分の2本の線路はB部分に合流し、その先は5線となっている。 1928年(昭和3年)に上野新駅に4本の高架ホームが完成した当時、常磐線を東京駅まで乗り入れる計画があったのだが、東京駅のホーム数が足りないなどの理由で立ち消えとなった。 結局5線のうち、内側の2線が電車線、残りの3本は常磐線の引き上げ線として使われた。 上野 - 東京間がすべて6線となったのは、1956年(昭和31年)の山手線・京浜東北線完全分離の時である。 なお 常磐線の東京駅乗り入れ計画は、80年の時を経て、「東北縦貫線計画」として現在進行中である。 |

| A 部分 建造時期:1924年(大正13年)頃 |

| アメ横通りの様子 |

|

| 左:A部分 中央の再開発された三角地帯、アメ横センターに面している。 |

| A 部分 近景 |

|

| 斜めに傾斜の付いた短い「片持ち梁」が付いている。 このデザインは B部分も 同じ。 |

| 名称ラベル | 照明には 「A」 のマーク | ||

|

|

||

| 途中にある横断通路 | |

|

|

| 天井が張られた広い通路があり、見たところは A から C部分までつながっている。 汚かった五條町橋高架橋とは 大違い。 |

|

|

||

C 部分 建造時期:不明、昭和初めか? |

||

| 山手線の外側 から | ||

|

||

| A とはデザインも違うので、別の時期に作られたのかとも思うのだが、架かっている架道橋、例えば「五條橋架道橋」の製造銘板を見ると昭和3年で、Aの大正末とは離れていない。 下谷町高架橋 C部分の特徴は誰でもはいれる「2階レベル」である。 オープンな階段があり、きれいなトイレまで整備されていた。 |

| 御徒町駅前通から出入りできる 階段 | |

|

|

| 倉庫として使われているようだ | トイレ | ||

|

|

| 通路の天井裏 |

|

| 渡り廊下から見た 天井裏。 2階部分は全く使っていないので、がらんどう。 |

| ■ 下谷町 高架橋 | |||

|

位 置: | 台東区上野六丁目 東京駅より 3K 333M 71 | |

| 管理番号: | − | ||

| 線路の数: | 計 7 線 (下記 ABC は仮の呼び名) | ||

| A: 3線: 京浜東北線北行き、山手線 2本 B: 2線: 京浜東北線南行き、 常磐線引き上げ線 C: 2線: 常磐線引き上げ線 現在は縦貫線のため一部の線路は 取り外されている。 |

|||

| 橋 長: | 約 140 m | ||

| 橋脚の数: | 26本、 平均スパン:5.6 m(約 6ヤード) | ||

| 竣工年: (桁の製作年) |

A: 1924(大正13)年頃 B: 1928(昭和3)年頃 C: 1928(昭和3)年頃? 未確認 |

||

| 備 考: | |||

上野駅 1921年(大正10年)修正の地図/国土地理 |

|||

| 名前の由来: | 建設当時の町名による | ||

| 地名の由来: | 上野台地と本郷台地の間にあるのが「谷中」、上野台地の南側を「下谷」としたものであろう。 地図で見るように、昔の下谷町は上野駅の南側であり、そこを通る高架橋の名前として残っている。 現在、この辺り一帯はすべて「上野」でくくられてしまっている。 旧区名であった「下谷」を残したかったのかも知れないが、現在の「台東区下谷」は鶯谷駅の東側、旧坂本町・入谷町だったところ。 こんな無茶な命名には本当に呆れる! |

||

| 高架線敷設前の状態で、南に延びている線路は地上を走っていた貨物線。 | |||

| Top Menu へ 山手線が渡る橋・くぐる橋 高橋俊一 忍川橋架道橋 へ |