| 山手線が渡る橋・くぐる橋 | − 架道橋 (ガード) ・跨線橋 − |

上野 → 御徒町

| 5. 忍川橋 架道橋 |

| アメ屋横町の中心部。 直交する通りの幅も広く 架道橋の長さも長いのだが、例によって橋の下の両側ともに店舗が張り出している。 平日は車が通れるようだ。 |

| 終戦後の様子 | |||

| 1948年(昭和23年)の空中写真/国土地理院 | |||

C B A |  | B A |

|

| 忍川橋架道橋 春日通り 御徒町駅 |

| 最近の様子 |

| 1989年(平成元年)空中写真/国土交通省国土画像情報 CKT-89-3 |

|

| 忍川橋架道橋 御徒町駅 ホーム2本 |

| 遠 景 (山手線の内側から) |

|

| 近 景 (山手線の内側から) | |

|

|

| 全 景 (山手線の外側から) |

|

| 近 景 (山手線の外側から) | |

|

|

|

|

| 架道橋の名称板 |

|

| やはり、遥か上にある。 |

| ■ 忍川橋 架道橋 データ | |||

『東京市街高架線 東京上野間建設概要』 鉄道省(1925年/大正14年)には、五條橋から佐久間橋までの8本の橋を、同じ寸法で発注したことが記載されている。 「架道橋は全部版桁(注:プレートガーダ)を架設し、径間は呉服橋柳原通橋間に於いては、市区改正道路の幅員に倣ひ、佐久間橋 五條橋間は練塀橋を除き、道路幅員全部63呎(注:フィート)以下なるを以て、設計の手間を省き且つ経済上より、支間66呎(注: 20.117m)のものを一様に用いたり。」 |

位 置: | 台東区上野六丁目〜上野四丁目 東京駅より 3K 184M 09 | |

| 管理番号: | 36 (東北線) | ||

| 道路名: | − | ||

| 線路の数: | 計 7 本 (下記 ABC は仮の呼び名) | ||

| A: 3本: 京浜東北線北行き、山手線 2本 B: 2本: 京浜東北線南行き、 常磐線引き上げ線 C: 2本: 現在は縦貫線のための工事中で 線路が外されている |

|||

| 支 間: | 20m 120 | ||

| 空 頭: | 高さ制限 : 表示無し | ||

| 竣工年: (桁の製作年) |

A: 1924年(大正13年) B: 不明 C: 不明 |

||

| 備 考: | 塗装履歴によるガードの支間は 五條橋、忍川橋、次の魔利支天橋、御徒町駅の切通橋の4本が、ともに 20m 12cmである。(左記 参照) |

||

| 名前の由来: | もと忍川が流れていた場所である事に由来するが、そこに架かっていた橋の名が「忍川橋」だったかどうかは確認できていない。 ガードそのものの旧名が「忍川橋」で、あとから「架道橋」を付け足したために現在の名称となっている。 |

||

| 山手線敷設前の様子 | ||

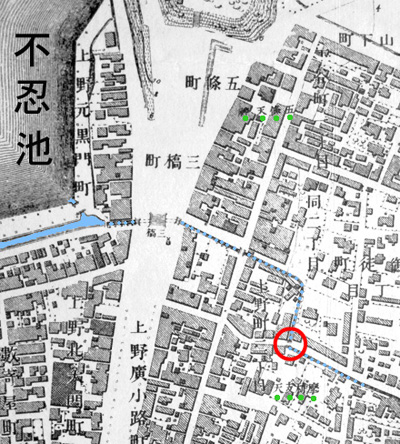

| 1883年(明治16年)測量/1986年発行/参謀本部陸軍部測量局 | ||

| 上野 駅舎 | ||

藍染川 |

|

忍川 |

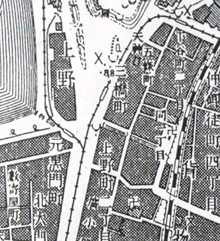

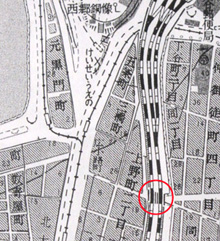

| 1890年(明治23年)に、○印の右側を貨物線(地上)が横断し、踏切ができていた。(下図 左) その後同じ位置で高架化されている。(下図 右) 忍川橋の名が付く橋があったとしたら、○印か もう一つ上流、三橋の並びの橋であろう。 |

|

|

|

|

染井墓地の長池を水源として、途中 様々な名前で呼ばれながら流れる藍染川は、不忍池に注ぐと共に池の西側・南側をぐるりと廻っていた。 その流れは、池の東南から流れ出す「忍川」と合流して三橋をくぐり、隅田川に注いでいる。 |

| 1921年(大正10年) | 1956年(昭和31年) |

|

|

| 付近の情景 |

| み は し | |

|

|

| 上野の甘味処として有名な「みはし」の店名の由来。 広小路を横切る忍川に架かっていた「三橋」にちなんでいる。 1883年(明治16年)の地図の中央に載っている。 広小路の中央にある大きな橋は V I P専用で、両脇のふたつの橋が普段の通行に使われた橋である。三つの橋があったので 三橋。 徳川家光に重んじられて寛永寺の領地が拡大され、五代将軍綱吉の時には現在の上野公園に大伽藍が作られた。 その落慶式に将軍や京都の勅使を迎えるにあたって、三橋が作られたという。 |

| Top Menu へ 山手線が渡る橋・くぐる橋 高橋俊一 第2上野町高架橋 へ |