| 山手線が渡る橋・くぐる橋 | − 架道橋 (ガード) ・跨線橋 − |

| 神 田 駅 |

| および |

| 3.第2鍛冶町橋高架橋 |

| 5.第1鍛冶町橋高架橋 |

| 神田 - 東京間のトップのページに示したように、神田駅には 7つの架道橋 ・高架橋が関係しているため、駅舎が含まれる上記2つの高架橋が 本項にも一部登場する。 |

| 2013.11.27 : 第一、第二ホームの現況写真を追加 高架橋の多くの部分が 鉄骨造であることを追加記載 |

| 神 田 駅 の歴史 |

| 1883年(明治16年) : 日本鉄道 上野 - 熊谷間 開通 | |

| 1889年(明治22年) : 甲武鉄道 新宿 - 立川間 開業 | |

| 1890年(明治23年) : 日本鉄道 上野 - 佐久間町間 貨物線開通(地上線) 秋葉原貨物駅(地上駅) 開業 |

|

| 1894年(明治27年) : 牛込まで 延伸開業 | |

| 1895年(明治28年) : 飯田町まで 延伸開業 新宿 - 飯田町間 複線化 |

|

| 1904年(明治37年) : 御茶の水まで 延伸開業 | |

|

|

|

| 1906年(明治39年)10月1日 : 国有化 | |

| 1908年(明治41年) : 昌平橋まで 延伸開業 | |

| 1912年(明治45年) : 萬世橋まで 延伸開業。 昌平橋駅を廃止 | |

| 1914年(大正4年)11月 : | |

| 東京 - 萬世橋間 高架線 着工 |

| 1919年(大正8年) : 萬世橋 - 東京間 延伸開業。 現在の中央線の形となる |

| 3月1日 神田駅 開業 (甲武線2線、島式ホーム 1面) |

| 山手線 「のの字運転」 開始 | |

|

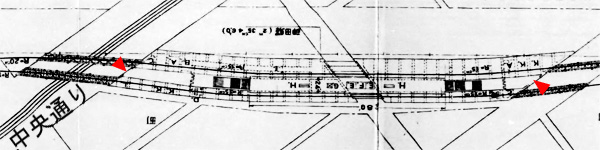

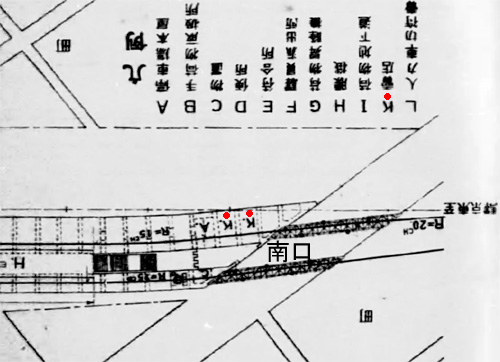

| 神田駅 平面図 (第一乗降場) | ||

| 北 |

|

南 |

| ←秋葉原 第2鍛冶町橋高架橋 第1鍛冶町橋高架橋 東京→ |

| 『東京市街高架線東京万世橋間建設紀要/鉄道省 東京改良事務所/1920年』 |

| 本ホームページの図の掲載方向に合わせて図面を回転し、上下が逆になっている。 ▼印の位置にある 二ヵ所の入口アーチ(後に掲載)を くぐって改札口を抜け、そのまま階段を上がるとホームの端に出る。 改札手前の高架下 ふた区画には、それぞれ「売店」があった。 |

| 高架橋の構造はアーチ【拱橋】ではなく 【スラブ】形式であるが、縦に二本の点線があるように、線路と直交方向にはすべて厚い壁が設けられている。 この構造は、現在も 中央線下り部分(図面下側)のほとんどで残されている。 それ以外の部分は、関東地震の影響とコンコースの確保のため、恐らく、1925年(大正14年)の山手線開通時までに改修された。 (未確認) 参考までに、現在の状態を掲げておく。 縮尺は上図と異なる。 |

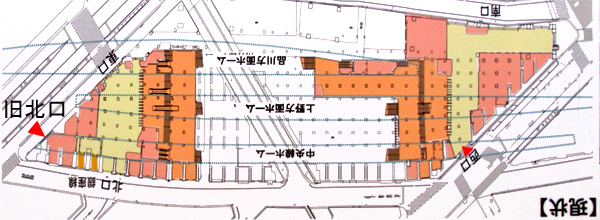

| 神田駅 平面図 (現状) |

|

| 旧 北口 (仮称) |

| 工事中の写真 (平面図 ▼ から、ホームは奥の▼部分) | |

|

|

| 『東京市街高架線東京万世橋間建設紀要/鉄道省 東京改良事務所/1920年』 | |

|

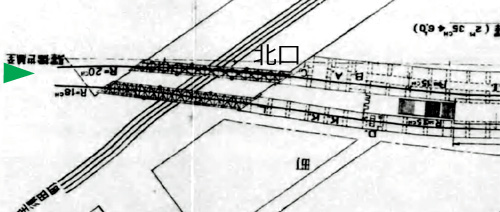

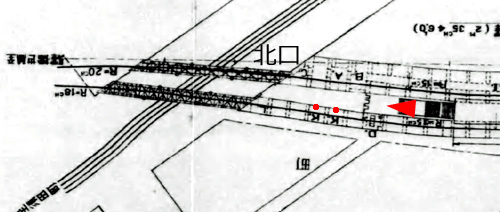

| 神田駅 平面図 (北口 と 売店) |

|

| 前掲平面図の部分拡大。 高架下の「売店」、記号 K. |

| 旧北口改札 |

|

| 『東京市街高架線東京万世橋間建設紀要/鉄道省 東京改良事務所/1920年』 |

| 秋葉原方向を見ている。 前掲平面図の▲から撮ったもの。 |

| 第2鍛冶町高架橋 秋葉原側橋台部分 | 旧 神田駅入り口 アーチ (旧北口) |

|

|

|

|

花崗岩は火に弱いので、「オリジナルでは花崗岩が使われていたが、震災の被害を受けて、コンクリートで現在の状態に修復された」という事も考えられる。 この上部が第一ホームの端部であるが、そこにも面影が・・。 |

|

|

| ▼部分を拡大してみると、積石造風の丸い加工が残っている。 花崗岩のように見えるが、近付けないので 確認はできない。 |

|

|

| 旧入口横の 広告スペース 2010.12.4 | |

|

|

| そのディテールに注目してみた。 凹み周囲の額縁部分である。 |

| ↓レンガ ↓モザイクタイル ↓広告スペース | オリジナル? のモザイクタイル! |

|

|

|

| 旧 南口 (仮称) および ホーム上屋 |

| 神田駅 平面図 (南口 と 売店) |

|

| 旧平面図の部分拡大。 高架下の「売店」、記号 K. |

| 初代 神田駅 | |

|

|

| 『東京市街高架線東京万世橋間建設紀要/鉄道省 東京改良事務所/1920年』 | |

|

| 上の写真の現在の姿 2010.12.7 | |

|

第1鍛冶町橋 高架橋 東京駅側の橋台である。 |

|

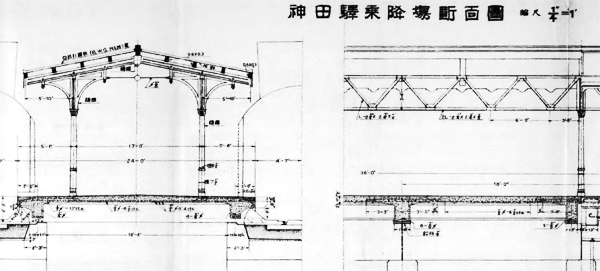

| 第一乗降場上屋 の断面図 |

|

| 『東京市街高架線東京万世橋間建設紀要/鉄道省 東京改良事務所/1920年』 |

|

| 1920年(大正9年)2月 : 東京 - 上野間 高架線 着工 |

| 1921年(大正10年)3月: 同上 神田駅を含む 第二工区の高架橋工事着工 |

| 1922年(大正11年)11月: 第二工区高架橋 完成 |

| 1923年(大正12年)1月〜4月: 第二乗降場 上家新設工事 |

| ( 仮に 二期工事と呼ぶ ) |

| 1923年(大正12年)9月: 関東大震災 神田駅は火災に見舞われ、構内やホーム上屋は焼け落ちた |

| 震災の被害状況 | |

|

|

| 『関東大地震震害調査報告 掲載写真』第二巻 鉄道/土木学会 より | |

|

| 第一ホーム(中央線 5・6番線) 上屋の様子 2010.9.24 | |

|

|

| 第二ホーム(3・4番線) | |

|

| 1925年(大正14年)11月 : 東京 - 上野間 開通 |

| 山手線 環状運転開始 |

| ・ 品川までだった京浜電車(京浜東北線)が、上野まで延長 ・ 神田駅は2面のホーム、線路は東北本線と山手線を加えて6線となった |

| 参考 : 終戦後 1947年(昭和22年)7月の様子 |

|

| 米軍撮影 /国土地理院 |

| 大正末の時点では、通過する東北本線が「直線」となっており、理想的な線形である。 この状態を考えて、当初から中央線のホームを大きく膨らませて計画しているところは、さすが「将来を見据えた国鉄の計画」である。 |

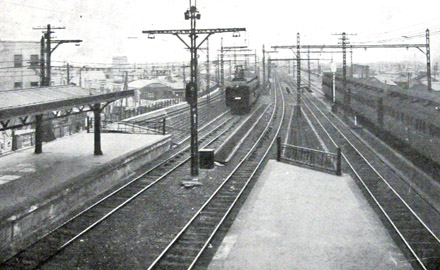

| 環状運転開始時の神田駅から秋葉原方向を見る | |

|

|

| 進入する中央線、右の列車は東京駅発東北本線か。 『省線電車史綱要』より | |

|

| 現在の姿 013.11.26. |

|

| 屋根には登れないので ホームから。 ふたつのホームの間に立っていた T型の架線柱が撤去されたぐらいで、100年近くを経た割には大きな変化はなく、街の様子や新幹線の新設に較べると ほとんど変わっていないと言える。 マイナーチェンジは、左側第一ホームの端部にホーム事務所が建てられた事、第二ホームの屋根が延長された事、ホームのレベルが嵩上げされた事など。 東北本線だった位置には 山手線外回り電車が走っている。 ▼は 1919年(大正8年)、▲は 1925年(大正14年)頃に建てられた架線柱。 |

|

| もうひとつ、架道橋に合わせて斜めだった第二ホーム端部に、三角形が付け足されて整形されている。 |

|

| 二期工事で造られた 現在の東口 | |

|

| 床が二段になっている構内 2010.9.14 | |

|

| この二段ステップのスタイルは、東京駅北通路、新橋、秋葉原、大塚など 当時の色々な駅に用いられたが、民営化後の改良工事で、各所でフラット化されている。 神田駅も 現在大改装中で、このエスカレーターはすでに無い。 |

| 1931年(昭和6年)11月 : 地下鉄神田駅が開業 国鉄神田駅とは第2鍛冶町橋高架橋内から階段で連絡。 |

| 地下鉄へ下りる階段 | 階段の場所 山手線の内側から(第3鍛冶町橋高架橋) |

|

|

|

| この状態が、戦後まで続く。 |

| 終戦後 1947年(昭和22年)7月の様子 |

|

| 米軍撮影 /国土地理院 サイズ:400×205 |

|

| 東京 - 秋葉原間 8線化 |

| 8線 となった状態 |

|

| 国土画像情報 CKT-74-15/C28A/国土交通省 |

| 部分的に線形を変更して幅の広いホームを造り、2線が追加された。 |

| 山手線 と 京浜東北線 分離運転開始 |

| 1956年(昭和31年)11月 : 第三ホーム と 2線増線が開業 (駅部分では1線を取り壊して、ホームと 3線を新設) |

| 直線部は 山手線 2011.8.25 |

|

| 3本あった大正末の直線形状のうち、↑2本はそのまま使われている。↑ ↑この時に造られた東北本線部分は、東北新幹線に使われた。 |

| 新幹線の建設 |

| 1982年(昭和57年) : 東北・上越新幹線 大宮以北開通 |

| 1985年(昭和60年) : 新幹線 上野地下駅乗り入れ |

| 旧東北本線部分を撤去し、新幹線の高架橋を新設する。 |

| 1991年(平成3年)6月: 新幹線 東京駅乗り入れ |

| 駅の横を通過する新幹線 2010.7.14 |

|

| 山手線の外側より。 二階建て工事が駅に迫って来た頃の様子である。 |

| 東北縦貫線工事 |

| 上野 - 東京間を結び、宇都宮線(東北本線)・高崎線・常磐線 3線と 東海道本線とを直通運転することによって 乗り換えをなくし、通勤ラッシュを緩和する狙いがある。 神田駅付近以外は従来の東北本線を使うが、新幹線で使われてしまった神田駅付近では、新幹線の柱に高架橋を継ぎ足し 二階建てとなる。 常磐線などと東海道線をつないて直通運転することは、昔からの「悲願」であり、国鉄時代以来 将来計画がしっかりしているJRは、新幹線建設時に縦貫線用の荷重も見込んで設計した。 現在さかんに工事が行われている。 現在 完成予定は 2013年度となっているが、はっきりしない。 |

| 神田駅付近 2010.7.14 | 神田 - 東京 間 2010.7.14 | |

|

|

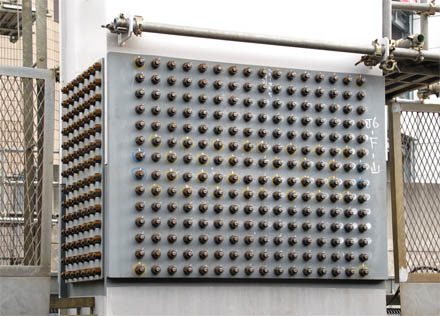

| 本締め 完了 |

|

| 駅名 神田 の由来 |

| 地名「神田」に由来する。 神田の地はもと 伊勢神宮の 御田(おみた)があった所といわれている。 御田は 御神田(おみた、おんた)あるいは 神田(しんでん)とも呼ばれる寺社の領田のことである。 神田は「かんだ」ともいわれ、当地の地名となった。 神田を守る・鎮めるために創建されたのが「神田の宮」、現在の神田神社(別名神田明神)である。 |

| 神田神社 |

| 大黒様、恵比寿様、平将門を祀った 江戸総鎮守。 初めは神田の「平地」にあったが、江戸城の拡張に伴って現在の位置に移った。 秋葉原横の「明神坂架道橋」に載せた写真が 再登場。 |

| 神田神社 | |

|  |

| 古レールによるホームの屋根 |

| 御徒町駅と同じように、昭和中期にあとから作られた 「新ホーム」の方に使われている。 |

| 1 ・2 番線の屋根 |

|

| 柱とそれをつなぐ桁は 鋼材を溶接加工したものだが、それと直交する細い梁として古レールが使われている。 |

|

| 柱部分では、上下で X 型に組んでいる。 これも御徒町駅と同じ。 |

| Top Menu へ 山手線が渡る橋・くぐる橋 高橋俊一 鉄骨造の神田駅 へ |