| 山手線 が 渡る橋 ・ くぐる橋 |  |

| 東 京 駅 | |

| タイトル地図については 脚注を参照 |

| 祝 開業100周年 |

| 空襲で焼け、3階を取り払った状態だった 丸の内駅舎が、オリジナルの状態に復元されて オープンした。 日本の中心駅だけに、様々な本が 詳しい歴史・エピソードを取り上げているので、ここではできるだけ簡潔に まとめたい。 |

|

|

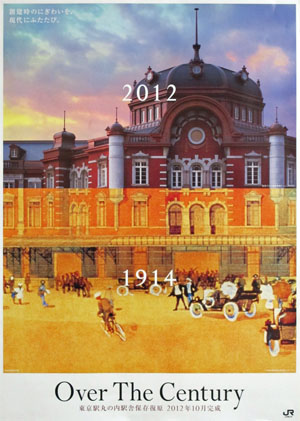

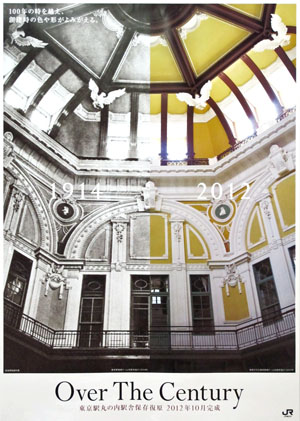

| JR東日本の素晴らしいポスター。 1914年は駅の開業した 大正3年 である。 出典は、左:辰野金吾によるパース、右:竣工写真 から。 脚注)参照。 |

| 工事の囲いも取れた 新東京駅。 銅板が緑色になるのが楽しみ。 オリジナルの状態に戻してしまう事に反対する意見もあるようだが、中央部分は慣れ親しんだ三角屋根のイメージが残っているし、私はこれで良かったと思う。 |

| この写真では、丸の内駅舎は 工事中↓ 2010.5.14. |

|

| この後、第四乗降場の屋根は全面ソーラーパネルとされた。↑ |

| 東 京 駅 の歴史 |

| 1872年(明治5年) : 官営、新橋 - 横浜間 開業 |

| 1883年(明治16年) : 日本鉄道、上野 - 熊谷間 開通 |

| 1884年(明治17年) : 「市区改正芳川案」東京の都市計画意見書が出される 新橋 - 上野間を結ぶ鉄道の建設と中央停車場の設置計画 |

| 1889年(明治22年) : 「市区改正委員会案」策定、高架線で建設を決定 |

| 鉄道ハ新橋上野両停車場ノ線路ヲ接続セシメ鍛冶橋内及万世橋 ノ北停車場ヲ設置スヘキモノトス 但シ線路ハ高架トス |

| 1890年(明治23年) : 内務大臣の訓令、南側は官設、北側は日本鉄道で |

| 1896年(明治29年) : 新永間建築事務所 設置 |

| 1897年(明治30年) : ドイツ人 ルムシュッテルの案でおよそのルート確定 |

| 1898年(明治31年) : ドイツ人 フランツ・バルツァーを招聘 |

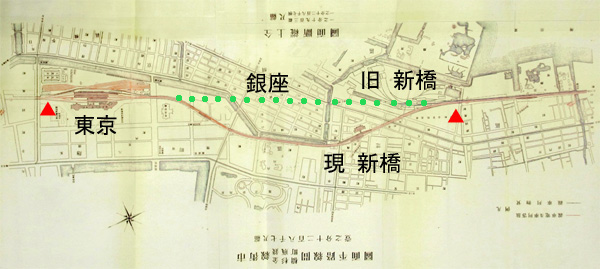

| 路線平面図 | |

| 北 |  |

| 『東京市街高架鉄道建築概要/鉄道院 東京改良事務所/1915年』 |

|

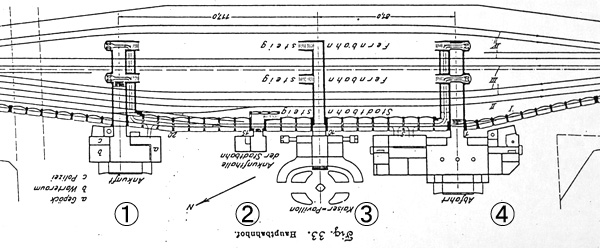

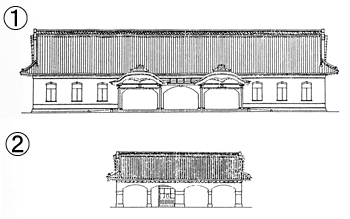

| フランツ・バルツァーによる 中央停車場計画図 | ||

← 神田 |

|

→ 有楽町 |

|

|

| ドイツ技術者協会の雑誌に掲載された『Die Hochbahn von Tokio』(1903)に加筆 | |

| プランは向きを変えてある。 立面図は、①:長距離列車降車口、②:近距離列車降車口、③:皇室口、④:乗車口 | |

|

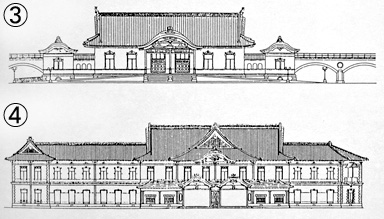

| 東京駅 一階平面図 | ||

| 神田 |  |

有楽町 |

| 『東京市街高架鉄道建築概要』/鉄道院 東京改良事務所/1915年 より |

|

| 1900年(明治33年) : 市街高架線工事 着工 |

| 1903年(明治36年) : バルツァーによる「Die Hochbahn von Tokio」計画書 |

| 1904年(明治37年) : 日露戦争(~1905年)で中断 |

| 1906年(明治39年)10月1日 : 鉄道 国有化 |

| 1908年(明治41年)3月 : 東京駅本屋 着工 |

| 1909年(明治42年)12月: 烏森駅(現新橋) 開業 山手線電車運転開始 |

| 1910年(明治43年)6月 : 有楽町まで開通 |

| 1910年(明治43年)9月 : 呉服橋仮駅まで開通 |

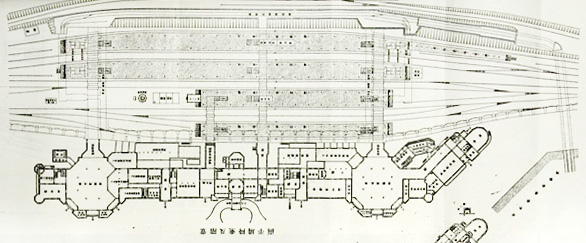

| 1911年(明治44年)9月 : 鉄骨建て方完了 |

|

| 『紀念写真帖』/鉄道院東京改良事務所/1914年12月 より |

| 1914年(大正3年)12月 : 開業 最初の計画から 30年後であった |

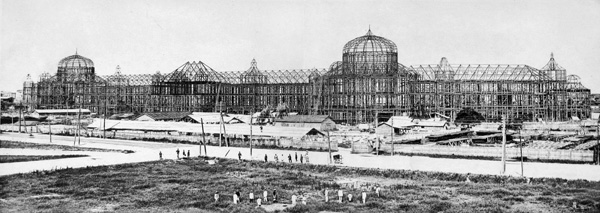

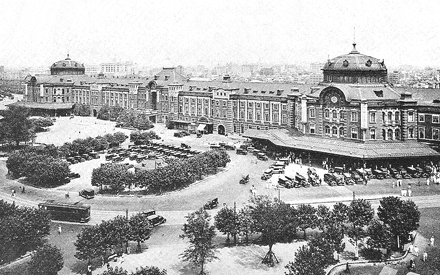

| 竣工後 何年か後の姿 |

|

| Wikipedia より / 樹木が立派に育っているので、竣工から相当年経っている |

| 『東京駅歴史探険』によると 震災後、昭和初期の写真 |

| 有楽町側から北を見た構内 |

|

| 駅舎 高架ホーム 操車場 |

|

| 『紀念写真帖』/鉄道院東京改良事務所/1914年12月 より |

| 下は上図の部分拡大。 第四ホームの右側が土手となっている。 八重洲側にこれだけの土地を確保したことが、将来の駅の発展に おおいに寄与した。 神田駅東側のように、なんとか数線を確保することはできても、後からこれだけの土地を買収することなどは不可能である。 |

| そして その後の変遷は、ホームの増設 ・高架化、東海 ・東北新幹線開通、中央線立体化など 非常に複雑。 参考にした以下の資料や Wikipedia などを見ていただきたい。 |

| 『東京市街高架鉄道建設概要』/鉄道院 東京改良事務所/1915 | |

| 『鉄道と街 ・東京駅』/三島富士夫 ・永田 博/大正出版/1984 | |

| 『東京駅誕生』/島 秀雄 編/鹿島出版会/1990 | |

| 『東京駅歴史探見』/長谷川・三宅・山口/JTB/2003 | |

| 『図説『駅の歴史』/交通博物館 編/河出書房新社/2006 | |

| 『高架鉄道と東京駅』/小野田 滋/交通新聞社新書/2012 |

| 駅名 東京 の由来 |

| 地名「東京」は 西の京都に対して、東の新しい都 の意味。 計画中は「中央停車場」と呼ばれていたが、営業開始時からは「東京駅」とされた。 |

| バックの色について : |

| 東京 - 品川間は 東海道本線に所属する。 そこで 本ページ以降のバックの色は 湘南電車のカラーを使用するが、大幅に淡くしてある。 ミカンの葉と果実に由来する湘南電車の「オレンジと黄緑」は、色彩学上からも不調和の色(色環で90度をなす組み合わせ)で、昔から なじめないものだった。 現在の車両はラインだけで、緑色も以前の黄緑とは違っているが、如何せん 大きな違いは出ていない。 |

| 東北本線から 東海道本線に 乗り換え~ |

|

| 近い将来、国鉄悲願の「東北縦貫線」として 直通運転がなされる。 |

| 0 キロポスト・コレクション |

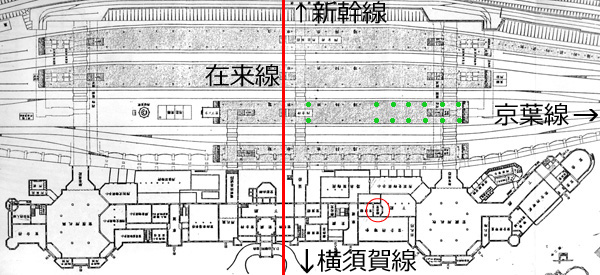

| 東京駅といえば、東海道本線 ・東北本線 ・総武本線・京葉線 ・新幹線などの起点。 構内にはたくさんの0キロの距離標がある。 いったいいくつあるの? でも 肝心の、「なぜそこが基準点となったか?」 の根拠が確認できていない・・・。 丸の内駅舎の中心 皇室玄関ではなく、ほぼ 第三・第四乗降場のセンターとなっている。 つまり、東海道線列車ホームの中心を 0キロとしたようだ。 |

| 0キロの基準点 | ||||

|

冶 橋 通 り |

| 鉄道総研の小野田氏によると、一般的には「駅長室」が基準となるそうだが、創建当時の駅長室は ○印。 |

| 中央線 1番線 1995年(平成7年) | |

|

|

| 中央線が3階に移った新ホームに、新たに設置されたもの。 レンガアーチを模した台座の上に、御影石の「0 KM」が乗っている。 中央線が かつては煉瓦アーチの上だったことを表している。 昔、0キロポストがあった第一乗降場の一階は 連続アーチ状の「高架橋」のような構造となっていて、一部は通路となっていたようだ。 記念碑として ゼロキロ・ポストを設置してあるが、東京-神田間は東北本線扱いのため、実際の中央線の起点駅は神田である。 東京駅が起点だったのは、「のの字運転」を開始した 1918年(大正8年)から 「環状運転」の 1925年(大正14年)まで、7年間のみ。 |

| 中央線 2番線 1995年(平成7年) | |

|

|

| 超省略化された キロポスト、壁にプレートが貼り付けられている。 この表記は「0 粁米」だが、本当は「粁」だけでも「キロメートル」。 |

| 京浜東北線北行き 3番線、 最初の設置時期は 1914年(大正3年) | |

|

|

| 一般的なキロポスト(距離標)で、昔は木製だったが、今はコンクリートもあるようだ。 設置年は不明。 オリジナルなのかどうか。 |

| 山手線 4 - 5番線間 1969年(昭和44年)12月20日 | |

|

|

| 東京駅開業 55周年記念に設置されたもの。 金属製。 もともと水平だった線路に勾配が付いているのは、地盤沈下が原因。 |

| 東海道本線 7番線 1996年(平成8年)6月23日 | |

|

|

| 6番線ホーム 京浜東北線南行きからも見えるが、標識は一段高い7番線の軌道上にある。 現在 7~10番線は東海道線の終点だが、起点としては東海道本線と東北本線の分かれ目であり、左右の矢印 「← 0 →」のデザインが それを表している。 近いうちに 上野東京ライン(東北縦貫線)が開通すれば、名実ともに東北本線の起点にもなる。 設置は、中央線が高架化された後に、もと山手線外回り・京浜東北線南行きが使っていたホームの高さを少し上げて(高架化して)、東海道線用とした時である。 それ以前に、旧第四乗降場部分も「高架化」されている。 当然 通路部は架道橋、その間が高架橋で数も多いが、駅構内で判別が難しいため 省略する。 |

| 8番線、9番線 東海道本線 |

|

| 8~9番間には標識は無く、両ホームにペンキ あるいは チョークで「0 k」の書き込みがある。 |

| 10番線 東海道本線 | |

|

|

| 高架部の両端(3番線と10番線)は、通常の標識が設置されているが、コンクリート製である。 |

| 東北新幹線 20 - 21番ホーム 1997年(平成9年)10月 |

|

| 六角形の大理石などで縁取られた 「0Km POINT」。 22 - 23番ホームにも 同じものが埋め込まれているが 設置時期は早く、文字がかすれてきている。 |

| 東北新幹線 22 - 23番ホーム |

|

| 境界線上の 0 | |

|

|

| 向こう側は JR東海で別会社の敷地。 柵とチェーンで仕切られており、間に標識が立っている。 どちらの管轄だろうか? 項目の色は白で・・・ |

| JR東海 ホーム | |

|

|

| 最初に設置された 2つのホームに 同じものが設置されている。 地図の方位に使われるデザインだが、方位は起点の十字とずれているため、別に四本の線が周囲に配置されている。 3つ目のホームには建屋があるために見あたらない。 最初からなかったのかも。 |

| JR東海 17番線 と 18番線 の間 | |

|

|

| コンクリートの床に埋められた「0 KM」プレート。 恐らく 1964年(昭和39年)の開業時のものだろう と思ったら、開業当初は四角錐のポストだった。 新幹線ホームは特別な場所。 見送りのためには別途 130円の入場券が必要。 普通切符での不正乗車を防ぐためだろうか? ただし 駅の外から入場する場合は、130円で新幹線のホームまで行ける。 |

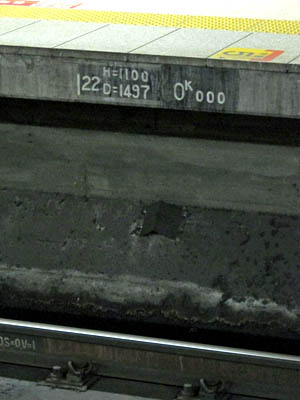

| 横須賀線・総武線 地下ホーム 1番線 1972年(昭和47年)7月 | |

|

|

| 錦糸町方向を見ている。 電車は横浜行きの成田エクスプレス。 標識の位置はかなり新橋寄りとなっている。 地上ホームの 0km 基準ラインを そのまま延長した場所のようだ。 標識はプレートを折り曲げ加工したものを壁に取り付けてある。 |

| 2面あるホームの間にも |

|

| 消えかかっているが、黒く塗った地に 「0 k 」 の文字。 |

| 横須賀線・総武線 地下ホーム 4番線 | |

|

|

| 京葉線 地下ホーム 1番線 ・4番線 1990年(平成2年)2月 | |

|

|

| 京葉線は その他の線路と直交しているので、0キロの起点は独自のもの。 |

| 2 ・3番線は 文字のみ |

|

| 取材にかかった費用は +130円(新幹線入場料)だったが、なにしろ場所が離れているし、電車が止まっていると陰になって探せないし、 大変でした。 |

| 脚注 1) : ページトップのポスター左側 下半分の原画 |

| 中央停車場建物展覧図 / 辰野金吾、葛西萬司 / 1910年(明治43年) |

|

| 右側「乗車口」の一部を使っているが、人物(点景)はオリジナルをアレンジしている。 |

| 脚注 2) : ページトップのポスター右側のオリジナル写真 |

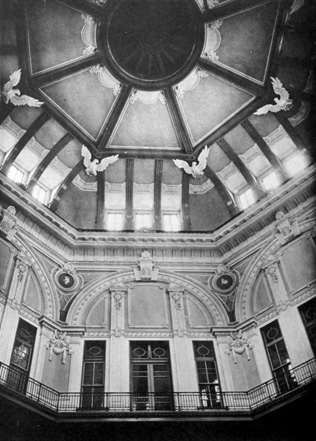

| 入口廣間の一部 |

|

| オリジナル写真は 写真と建物の中心が合っていないので、ポスターは これを変形して使ったものだろう。 |

| 図の出典はともに 『紀念写真帖』/鉄道院東京改良事務所/1914年12月 |

| タイトルの地図について : 地図サイズ 299×90 |

| 明治42年(1909年)測図、 大正5年(1916年)第一回修正測図 1万分の1地図 「日本橋」に加筆 大日本帝国陸地測量部/国土地理院 発行 |

| Top Menu へ 山手線が渡る橋・くぐる橋 高橋俊一 オリジナルの柱と架線ビーム へ |