| 山手線 が 渡る橋 ・ くぐる橋 |  |

| 神田 → 東京 | |

| タイトル地図については 脚注を参照 |

|

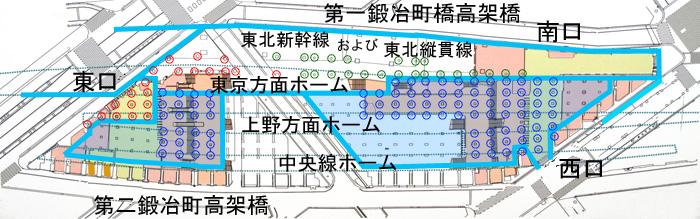

おもに 第2鍛冶町橋高架橋 および 第1鍛冶町橋高架橋 |

| 神田駅 二度目の大改修 -RC柱 と 鉄骨柱- |

| 2010.12.14 神田駅 掲載 2013.12.1 トピックスの 掲載 2015.6.17 駅改造に伴って全面リニューアル 2015.7.7 鉄骨造は 戦後の工事だった |

| 東北縦貫線の工事に伴って2013年から行われている駅の大改装によって、これまでRC造だと思っていた神田駅構内(第2および 第1鍛冶町橋高架橋の一部)が

純鉄骨の柱・梁構造であることがわかった。 それが戦後の 山手線・京浜東北分離時の工事だったことが判明したため、あらためて神田駅の成り立ちを考察し、以前の「鉄骨造のトピックス」は、2016年現在も続く改修工事の様子(本ページ) とした。 |

| いくつかの高架橋と、内容が重複する。 |

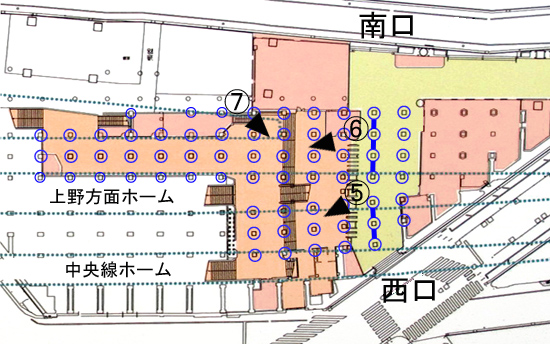

| 確認した RC柱○ 、鉄骨柱○ と フラットスラブの柱○ |

|

| ←秋葉原 | 2013年11月までに確認できた 柱の構造。(新幹線は省いてある) 水色網掛けの範囲は、1956年 京浜山手分離時、第三期 増線時に「壁式柱」を「鉄骨柱」に置き換えた部分。フラットスラブ構造もその時に施行。 |

東京→ |

| (フラットスラブについては、第一鍛冶町橋高架橋の項 参照) |

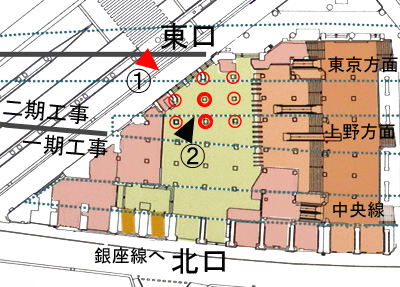

| 第二期 東口 鉄筋コンクリート柱 |

| ①: 第二期に造られた 東口の姿 2010.12.4. |

|

| 神田大通架道橋の下(中央通り、次の図中 ① ▼部)で、東京方向を見ている。(現在は鉄板で補強され、化粧仕上げされた) 第2鍛冶町橋高架橋の北側の橋台である。橋台が塞がっていては出入りができないので、ここは初めからRC柱梁造で造られたことは間違いない。通りに面しているのは 5スパン・3線分で、駅構内にもRC柱が続くことは、不自然ではない。 (平面図○印、②の写真に写っているのは太字◎印の2本) |

| 秋葉原 |  |

東京 |

| ②: 東口のRC柱 2013.11.25. |

|

| 図の ②▲から撮影した2本の柱◎。緑色の柱は、鉄板で耐震補強済み。柱の周りのグレーの板は 仮囲い。 |

| 二期工事では大部分が従来の「壁式柱」(下図の下半分)で造られた。しかしこの部分は、新北口と新東口をつなぐコンコースであるため、壁式柱が並んでいては自由な通行ができない。二期工事で独立柱として計画するのは当然のことである。 1953年(昭和28年)に始まった第三期工事 着工時の図面でも、現在と同じ状態の独立柱となっている。 |

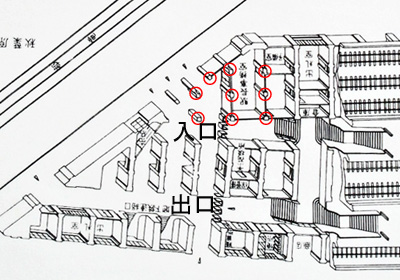

| 1953年の東口 | ||

|

第二ホーム 第一ホーム |

|

| 『東工』9 - 6 神田駅高架下改築工事報告 に加筆 |

| 鉄骨柱の補強(東口) |

| 秋葉原 |  |

東京 |

| 改札口の内側が鉄骨造となっている事を確認した。未確認の無印も、恐らく鉄骨造だろう。 |

| 写真 ③ | 写真 ④ 2013.11.21. | |

|

|

| 北口付近では 鉄骨柱は2スパン・柱3本がセットで、それぞれ電車線2線を支えている。 撮影位置は上図に示したが、西と東を見ている。左奥、中央線ホーム用に新設されたエレベータは、この時点ですでに使われていた。当然ながらエレベータがある所の上部がホームで、その間には鉄骨梁は無い。 線路と直交方向の梁は 下端を補強。線路に平行な梁は 新しいものと交換されている。写真右の赤い柱は、錆止めされた補強用の鉄板が取り付けられたばかりの状態で、これからグレーに塗装される。さらにその外側に仕上げが取り付けられたので、見た目はさらに太くなった。 これまで ホームに出る途中で一段高くなっていた床(図面では ■色で 点滅している部分)が、フラットになり、短い階段がなくなったおかげで天井はぐんと高くなった。 色つきの 「□ 印」 は 新設されたエレベータの位置。 |

| 完成した北側乗降通路 2014.10.27. |

|

| 工事中に写真を撮った場所は、店舗となった。 |

| 耐震補強の様子 |

| 梁の元の状態(左側)と 補強の状況 |

|

|

|

| 昔の梁は 柱・梁ともに 鉄骨の周りに「ラス(金網)」を張り、モルタルを塗って仕上げたもので、火災時に鉄骨の耐力が落ちるのを防ぐ「耐火被覆」に相当する。左の写真でまだモルタルが残っている部分は、今後

新しい梁と交換される。当時の部材のままでは、高架橋の連続方向に対する耐震性が小さいためだろう。 これに対して 直交方向の梁は生かされており、厚さ 16ミリの鉄板を 高張力ボルトで細かく止めて、一体化している。 これまで一段あがった位置にあった柱は、床が改札口とフラットになったために長くなり、補強のために鉄骨柱を鉄板で囲ってコンクリートを流し込んでいる。 |

下端フランジ を補強された リベット止め の梁 |

|

交換・新設 された梁 |

| SRC造だった柱の周りは、鉄板型枠にコンクリートが充填された。 |

||

| 改札に近い位置の 鉄骨柱の下部 | ||

|

||

| これはもとから改札レベルに建っていた背の高い鉄骨柱で、「ベースプレート」の周辺をコンクリート打ち直して、石張りの巾木が取り付けられる。 |

| 鉄骨柱 南口 周辺 |

| 秋葉原 |  |

東京 |

| 南側の方が多くの鉄骨柱が残っている。無印部分は立ち入りできない部分で、現場では未確認だがすべて鉄骨柱である。 1956年(昭和31年)の京浜東北線と山手線分離時、第三ホームの建設のために当時の第6線を撤去したが、ホームを秋葉原側にずらしたので、東京側の柱は生かされた。 このため鉄骨柱は、第2・3線(建設当時 中央線上りと山手・京浜線) の3本組、および 第4~6線( 同 山手・京浜線と東北本線) の4本組となっている。 南側も「段差の解消、エレベータ・エスカレータの設置」で、バリアフリー化が図られた。第三ホームへは距離があるため、昔の一段高い床レベルを利用した動線はそのままだが、エスカレータが設置されている。 |

| ⑤: 南改札をはいってすぐに上る階段 2013.11.30. |

|

| 一段あがる階段はすでに仮設備造となっていた。ホームへ向かう新しい階段ができあがった時点で、ここもフラットにされた。奥の、元は一段上がった位置の柱は、鉄板で補強、コンクリート打ちされている。 |

| ⑥:すでにフラットになった床 2013.9.26. |

|

| 工事ができるのは主に終電から始発までとなるため、営業しながらの大規模改修は どうしても期間が長くなる。 |

| ⑦ : 前掲写真と同じ位置を別の角度から |

|

| 撮影している場所も、昔は一段高かった。 |

| 柱の端部 | |

|

3本あるいは 4本が組となった柱の両端部には、極く短い片持ち梁がある。上部はホームとなっており、ホームの床を支える短い柱がこの上に乗っているようだ。 片持ち梁の下端も すでに補強されている。 |

| タイトルの地図について : 地図サイズ 299×90 |

| 昭和5年(1930年)測図、 昭和31年(1956年)第2回修正測図 1万分の1地図「日本橋」に加筆 地理調査所/国土地理院 発行 |

| Top Menu へ 山手線が渡る橋・くぐる橋 高橋俊一 第二鍛冶町橋高架橋 へ |