| ツバキ科 の分類 |

| ツバキ科の分布は世界の亜熱帯・温帯地域だが、特に中国を中心とした東アジアに多い。近年になって、モッコク亜科が独立して亜科は無くなったものの、大きな科だけにいくつもの下位の分類 (連・属・亜属・節) に分けられている。 |

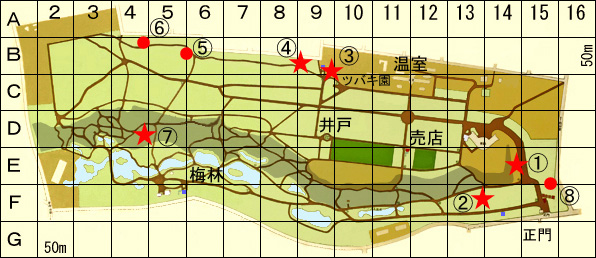

| 小石川植物園はアジアの植物を中心にコレクションしているだけあって、ツバキ科の様々な分野の種 および 多くの園芸品種を見ることができる。 |

| ただし、近年のAPG分類の遺伝子鑑定や学名の見直しの結果、同一種であることが判明して片方が異名となったり、「節」内に種がなくなるケースも生じている。このため、GRINの名称と植物園の名札が異なるケースが出てきている。 | |

| また和名に関しては以前から混乱があり、後生ツバキ亜属では、同一「節」内に 「~ツバキ」 「~サザンカ」 の名が混在しているためか、事典によって異なることさえある。 | |

| 以下にGRIN の分類に従って、ツバキ属を中心に整理した。 | |

| GRIN:アメリカ農務省データベース、、、、、 (Germplasm Resource Information Network) |

| 植栽 位置 (★は区域を示す) |

|

| ツバキ科は 3つの「連」と、その下位で 計8つの「属」に分けられる。 |

| 1. Theeae チャノキ連 (ツバキ連) |

| ◆ Camellia ツバキ属 ◆ Laplacea ラプラセア属 ◆ Polyspora タイワンツバキ属 ◆ Pyrenaria ヒサカキサザンカ属せ |

| 2. Gordonieae ゴードニア連 |

| ◆ Franklinia フランクリニア属 ◆ Gordonia ゴードニア属 ◆ Schima ヒメツバキ属 |

| 3. Stewartieae ナツツバキ連 |

| ◆ Stewartia ナツツバキ属 |

| 1. Theeae チャノキ(ツバキ)連 |

| 4属からなり、亜属・節 に細分される ◆ Camellia ツバキ属:4亜属 ・Protocamellia 原始ツバキ亜属:2節 ・Camellia ツバキ亜属:7節 サザンカ はここに位置する ・Thea チャノキ亜属:2節 ・Metacamellia 後生ツバキ亜属:ユ節 ◆ Laplacea 属 ◆ Polyspora タイワンツバキ属 ◆ Pyrenaria ヒサカキサザンカ属 | |

| 掲載写真 および 青字 は小石川植物園に植栽されている種 |

| ◆ Camellia ツバキ属:4亜属に分けられる | |

| 特徴:花は頂芽(および側芽)の芽鱗の腋につく | |

| 以下の亜属の掲載順のみ、分化の順とする。 |

| ・Protocamellia 原始ツバキ亜属:2節 に分けられる | ||

| 1) Archecamellia 節:変種を含めて4種 | ||

| グランサムツバキ、キンカチャ | ||

| 特徴:初期に分化したグループ。子房に毛がある。 苞から萼へ連続的に変化、花後も脱落しない。 |

||

| グランサムツバキ C. granthamiana ② | ||

|

|

|

| キンカチャ C. petelotii ① | キンカチャ | |

最近、種小名が変わった! |

|

東山植物園 |

| 2) Stereocarpus 節:GRINには登録 無し |

| ・Camellia ツバキ亜属:7節 に分けられる | ||

| 1) Camellia ツバキ節:一般的なツバキ類 | ||

| ヤブツバキ、ワビスケ、ホンコンツバキ、トウツバキ など また、ツバキ園には多くの園芸種がコレクションされている |

||

| 「ツバキの園芸品種」は こちら | ||

| 特徴:花は頂芽(および側芽)の芽鱗の腋につく 苞と萼は区別ができない、通常は子房に毛が無い、 雄しべと花弁は一体で落下 |

||

| ヤブツバキ C. japonica | ワビスケ C. wabiske ③ | トウツバキ C. reticulata ③ |

園内 いたるところに |

|

子房に絹毛がある |

| 2) Furfuracea 節:2種 | ||

| フルフラセア、クラプネリアナ | ||

| C. furfuracea ③ | C. crapnelliana ① | |

|

|

|

| 3) Luteoflora 節:GRINには登録 無し |

||

| 4) Oleifera サザンカ節:3種 | ||

| サザンカ、 トンキンユチャ C. drupifera、 ユチャ C. oleifera | ||

| 特徴:雄しべと花弁は別々に落下、子房に毛がある(写真中央) 花は頂芽 および 側芽の芽鱗の腋につく |

| サザンカ C. sasanqua:文京区 | トンキンユチャ ③ | |

|

|

|

| 5) Paracamellia トガリバサザンカ節:変種を含めて6種 | ||

| トガリバサザンカ C. kissi、 シマサザンカ C. brevistyla | ||

| 特徴:花は頂芽 および 側芽の芽鱗の腋につく、子房に毛がある | ||

| トガリバサザンカ C. kissi ③ | ||

|

|

|

| 先端が長く尖っているものもあるが、多くは、茶色のサザンカの葉に比べると、少々尖っている程度。このためか、『原色樹木大図鑑』では ヒマラヤサザンカ としている。 |

| シマサザンカ C. brevistyla ② ③ | ||

|

茶色の葉はサザンカ 長さ7cm |

|

| 葉や花は小さい。幹は赤茶色で、樹高の割りに太い。 |

| 6) Pseudocamellia節:GRINには登録 無し 7) Tuberculata節:GRINには登録 無し |

| ・Thea チャノキ亜属:以前は8節に分けられた | ||

| 1) Brachyandra節:GRINでは1種 | ||

| C. parviflora 中国 海南省(海南島) | ||

| 2) Calpandria節:1種 | ||

| C. lanceolata フィリピン、インドネシア、 マレーシア |

||

| 3) Chrysantha 節:GRINには登録 無し 4) Corallina 節:GRINには登録 無し 5) Glaberrima 節:GRINには登録 無し 6) Longipedicellata 節:GRINには登録 無し 7) Longissima 節:GRINには登録 無し |

||

| 8) Thea チャノキ節:変種を含めて 15種 | ||

| チャノキ、アッサムチャ | ||

| 特徴:頂芽は苞芽、子房に毛がある (写真 中)、 苞は花後も残る |

||

| チャノキ C. sinensis ⑦のほか 園内各所 | ||

|

|

← 筑波植物園 観察会で |

| アッサムチャ var. assamica ③ | ||

|

|

黄色い葉がチャノキの葉 長さ 65mm アッサム茶の葉は大きく、 もっと大きい葉もある |

| ・Metacamellia 後生ツバキ亜属:2節 に分けられる | ||

| 1) Eriandria ヤナギバサザンカ節:2種 | ||

| ヤナギバサザンカ C. salicifolia 中国・台湾、 トガリバヒメツバキ C. caudata | ||

| 特徴:花柄がある、苞と萼が区別できる(写真 右) | ||

| ヤナギバサザンカ C. salicifolia ③ ④ | ||

|

|

|

| 葉だけでなく、徒長枝が枝垂れる様子もヤナギのようだ。 |

| 2) Theopsis 節 ヒメサザンカ節:変種を含めて8種 | ||

| ヒメサザンカ C. lutchuensis 沖縄、台湾・中国、注1) ウスバヒメサザンカ C. euryoides var. nokoensis 中国・台湾、 園の名札は nokoensis、 クスピダータ C. cuspidata 中国各地、注2) シラハトツバキ C. fraterna 中国 |

||

| 特徴:子房 花柱は無毛 | ||

|

| ヒメサザンカ ③ ⑤ | ||

|  茶色の葉はサザンカ 長さ7cm |  秋の二度伸び? |

| ウスバヒメサザンカ ② ③ | |

|

茶色の葉はサザンカ 長さ7cm |

| クスピダータ C. cuspidata ③ ⑥ | ||

|

|

|

| 左:茶色の苞に続く萼 あるいは 花弁が、開花前は赤い。 右:側芽の芽鱗の腋に生じた2個の蕾。もしも、葉腋に2個以上の小花をつけるなら花序となるが、ツバキ類はそれぞれが芽鱗の腋に単生している。手前の葉は取り除いてある。 |

|

| 注2) | 小石川植物園では C. cuspidata に対して、地区②では 「トガリバサザンカ」、ツバキ園③では 「トガリバツバキ」の名札が付いている。 トガリバサザンカ がピッタリなのだが、すでに C. kissi で使われているためか、『園芸植物大事典』、『原色樹木大図鑑』、筑波植物園 とも和名がないので、筆者もそれに倣った。 |

| シラハトツバキ C. fraterna ① |

|

| メインスロープ左側の、極めて陽当りの悪い場所に植えられている。1月には小さな蕾がつき、2月下旬には開花する。 |

| 1. Theeae チャノキ連 の 残りの3属 |

| ◆ Laplacea 属:GRIN には1種のみ | ||

| L. intermedia:ブラジル、エクアドル | ||

| ◆ Polyspora タイワンツバキ属:4種 | ||

| タイワンツバキ P. axillaris、 オオバタイワンツバキ P. speciosa、ほか |

||

| 特徴:冬芽は苞芽、花は茎頂付近の葉腋に単生、 萼と花弁は明確な区別が無い、 果実は5室で、種子に翼がある |

||

| タイワンツバキ Polyspora axillaris ⑧ | ||

苞芽 |

|

春の紅葉・落葉 |

| 花期は 晩秋~冬 |  |

|

| オオバタイワンツバキ P. speciosa ⑧ | |

|

|

| ◆ Pyrenaria ヒサカキサザンカ属:2種 | ||

| ヒサカキサザンカ P. microcarpa、P. spectabilis | ||

| ヒサカキサザンカ P. microcarpa 地図 ① ② ⑤ | ||

|

|

|

| 特徴:側枝はすべて同時枝、花は新梢の葉腋に単生、 果実は3室で、種子に翼は無い。 |

| ヒサカキサザンカ のページへ (別ウィンドウで開く) |

| 2. Gordonieae ゴードニア連:3属 |

| ◆ Franklinia 属:米国南部原産、GRIN には1種のみ ◆ Gordonia 属:米国南部原産、これも1種 Gordonia属とされていた多くの種が、チャノキ連 Polyspora属 に変更され、小石川植物園には Gordonia属は無いことになった | ||||||||||||

| ||||||||||||

| ◆ Schima ヒメツバキ属:GRINでは 亜種を含めて4種 Schima wallichii:中国、台湾、インドシナ S. wallichii cv.:小笠原産をヒメツバキ 沖縄産をイジュ? ・小石川温室の「イジュ」は「全縁」なので、小笠原産か? ・多少の欠刻も認められるので、沖縄産か? | ||||||||||||

| イジュ 小石川植物園温室 2022.8.25. | |

幼果と残っている花殻 |  名札には、noronhae の亜種名が付いている |

| 3. Stewartieae ナツツバキ連 |

| ◆ Stewartia 属:GRINでは 8種 ナツツバキは「夏に咲く ツバキ科の植物」の意 日本の分布は ナツツバキ、ヒメシャラ、ヒコサンヒメシャラ |

| ナツツバキ S. pseudocamellia | |

| 2000.6.25 文京区 |  |

| 花径は5cm程度 | |

| ヒメシャラ Stewartia monadelpha ⑦ | ||

| 2000.6.17 小石川植物園 |  |  |

| 花径は25mm程度、花は新梢に腋生。 | ||

| 名前の由来 ツバキ | |

| 和名 ツバキ: | |

| 筆者の本命は大槻文彦『大言海』の「つやはき 艶葉木 → つばき」、ほかにも、江戸中期 貝原益軒『日本釈名』は「あつはぎ 厚葉木」、江戸中期 新井白石の『東雅』は光沢のあるさまを言う「つば」から、江戸前期

松永貞徳『和句解』は「つよきはのき 強き葉の木」など。 昔から山にはヤブツバキが生えていたと考えられるので、わざわざ朝鮮語の語源説を考える必要はないだろう。 | |

| 参考『語源辞典 植物編』吉田金彦 | |

| 属名 Camellia:人名による | ||

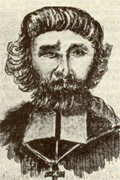

| G. J. Kamel | ||

| Georg Joseph Kamel (1661-1706)を顕彰したもの。 カメルは現在のチェコ生まれの宣教師、植物学者。イエズス会からマリアナ諸島やフィリピンに派遣され、植物や鳥類の記録を主にイギリスに送った。 |  | |

| Wikipedia より | ||

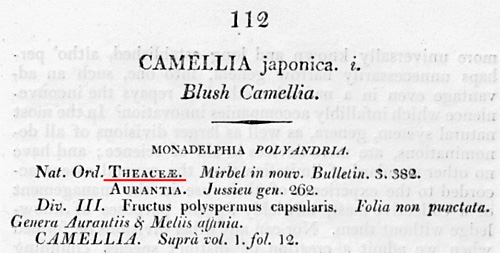

| 命名者は カメル没年の翌年に生まれた リンネ (1707- 1778) で、ケンペルが Tsubaki としていたものを、 Camellia として『植物の属』(1735)に記載した。 ただし、本来そのまま使うべきである人名(固有名詞)の頭文字 「K」 を、「C」 にしてしまったのは問題である。 これは、ラテン語では K で始まる言葉がほとんど無かったためかもしれない。 | ||

| 命名規約上有効な属名となるのは、『植物の種』(1753) に同じくケンペルの報告をもとに記載した、C. japonica ツバキ属 ヤブツバキ 1種 からである。 | ||

| 中国名 山茶: | |

| 元々チャノキ属が 茶 chá チャー で、ツバキは「山に生える茶」と名付けられた。茶は中国では三千年以上の歴史があるといわれている。 | |

| 中国では茶に対していくつもの漢字が使われていた。最も多く使われたのが「荼」だが、茶のほかに 苦菜などの意味もあった。唐の時代に陸羽が『茶経』で「荼」から一画減らした「茶」を使い、以後 この字に統一された。 |

| 参考:公益財団法人 世界緑茶協会のホームページ | |

| 漢字 茶の北方地域の発音 chá チャー が、日本語の茶 cha や ロシア語の チャイ となり、福建語の the テ から英語の tea ティー やフランス語の the テ が生じた。 |

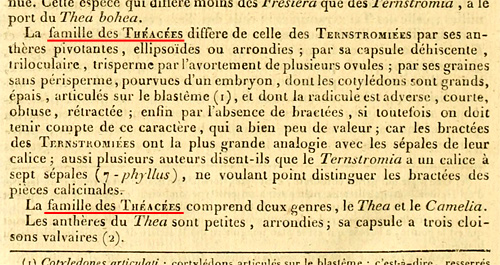

| ツバキ科 Theaceae:nom.cons. 保留名 | |

| 元々は Thea チャノキ属 を基準属とする「チャノキ科」だった。Thea属 は Camellia ツバキ属 に内包されたが、科名はそのまま

保留名とされた。 以下は チャノキ科の命名を調べたもの。 |

|

| ツバキ科 の 命名物語 |

| 概要:元々は「チャノキ科」だった。Thea属 は Camellia ツバキ属 に内包されたが、科名はそのまま 保留名とされたもの。 |

| GRIN の Theaceae ツバキ科の項に、命名者として Mirb. が載っていたので、まずはそれを手掛かりに調べてみた。 |

| は正名、 | は異名 | ||

| 内は 推定事項 | |||

| 肖像写真は Wikipediaより 図版は、Biodiversity Heritage Library より | |||

| |||||||

| 年 | 学 名 | 命名者 | 属名・備考 など | ||||

| ① | 1813 | Théacées | ミルベル | フランス語 | |||

| |||||||

| |||||||

| |||||||

| ② | 1816 | Theaceae ツバキ科 | ミルベル | 保留名 nom. cons. | |||

| |||||||

|

|||||||

|

|||||||

|

|||||||

| 小石川植物園の樹木 -植物名の由来- 高橋俊一 五十音順索引へ |