|

|

|||

| APG分類: | ムクロジ科 Sapindaseae | |||

| 旧科名: | カエデ科 Aceraceae | |||

| 属 名 : | カエデ属 Acer Linn. (1735) | |||

| 別 名 : | ヤマシバカエデ | |||

| 英 名 : | hornbeam maple | |||

| 原産地 : | 本州、四国、九州 | |||

| 用 途 : | 庭木、材は堅く、建築材(装飾用など)・器具材に使われる。 |

|||

|

|

|||

| APG分類: | ムクロジ科 Sapindaseae | |||

| 旧科名: | カエデ科 Aceraceae | |||

| 属 名 : | カエデ属 Acer Linn. (1735) | |||

| 別 名 : | ヤマシバカエデ | |||

| 英 名 : | hornbeam maple | |||

| 原産地 : | 本州、四国、九州 | |||

| 用 途 : | 庭木、材は堅く、建築材(装飾用など)・器具材に使われる。 |

|||

| 事典によると、ほかのカエデ属とは世界のどこにも「近縁種」がない 特異なカエデだそうだ。 雌雄異株だが、植物園の60番通りにある2本は雄株。分類表本園に雌株があるが、雌花の写真は園外で撮ったものである。 |

| ①:樹 形 2013.4.23. |

|

| 斜面の低い位置に生えている。右側に見えるのは「シラキ坂」。 |

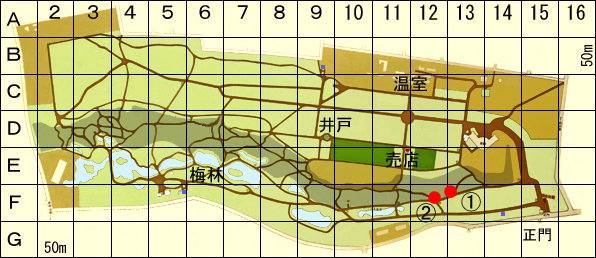

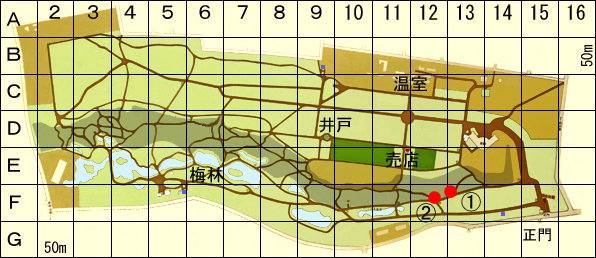

| チドリノキ の 位 置 |

|

| ②:全 景 2012.5.8. |

|

| 60番通り ↑メタセコイア |

| 園の奥から メタセコイア林を見ている。案内表示の左側の木が チドリノキ。 写っていないが、左手前には「コクサギ坂」がある。 |

| 2007.4.13 ①:幹 の 様子 2013.4.5 | |

|

|

| 細かな皮目があるが、遠目にはなめらか。 |

| 冬 芽 2012.2.21. |

|

| 芽鱗は紅色。この写真では長枝に頂芽らしきものがあるが、普通はイロハモミジなどと同様に 頂芽は発達しないことが多く、先端に近い対生する葉腋の芽(仮頂芽)が伸び出して、次の写真のように二股の枝となる。 |

| 芽だし (2013.4.20). |

|

| 福島県会津地方なので遅い。 Wikipedia より |

| 赤味を帯びた 一番内側の芽鱗が極端に伸び、低出葉のようになる。 |

| 伸び出した雄花序 2013.4.5. |

|

| 短枝の仮頂芽から伸びた花序。一対(まれに二対)の葉を付け、その中央に長い総状花序を付ける。新しい枝の伸びは1センチ程度。 |

| ②:多数の雄花 2011.4.26. |

|

| 伸び出したほとんどの枝に、花序が付いている。遅い時期なので、長く伸びた赤い芽鱗は落ちてしまっている。 |

| ②:総状花序の様子 2012.4.30. |

|

| 雄花の詳細 2013.4.5. |

|

| 事典によると 萼と花弁は各4枚、雄しべの数は4~10本。 写っている雄しべは、6本と7本だった。 |

| 雌花の様子 2007.4.15. |

|

| 高尾山 多摩森林科学園 |

| 新葉と枝振り (2000.5.2). |

|

| 東大付属 日光植物園も、小石川に較べるとずっと標高が高いために 春は遅い。 |

| 展開した若葉 2008.4.29. |

|

| 葉は対生で カエデ属なのに葉身に切れ込みが無い。この枝は頂芽がそのまま伸びたようだ。 分類表本園 |

| 葉脈と鋸歯の様子 2013.4.5. |

|

| 側脈は葉の先まで到達していて尖る。その間に3~5個の鋸歯がある。 |

| ②:黄葉の様子 2012.12.5. |

|

| ②:黄葉の様子 2012.12.12. |

|

| 1週間後には真っ黄色になって 上部はすでに落葉している。 |

| ①:黄葉の様子 2008.12.7. | |

|

|

| 部位によって黄葉の進み具合が違うのは、どの木も同じ。 |

| 遅くまで残る枯葉 2013.1.9. |

|

| すべてではないが、かなりの量の葉が 枯れても落ちずに残る。 |

|

| 葉が風に吹かれて葉柄が折れても、まだ残っている。 |

| チドリノキ の 位 置 |

|

| ①: | F13 a | ● | 崖下の60番通り右側、メタセコイア林の向かい側 |

| ②: | F12 c | ● | 同 、標識60番 |

| 分類標本園 売店側から14列目 左側 |

| 名前の由来 チドリノキ Acer carpinifolium | |

和名 チドリノキ : 千鳥の木 |

|

|

| ハジロコチドリ | チドリノキの果実 |

|

|

| Wikipedia より | 撮影:春日健二『日本の植物たち』より |

|

|

|

|

| 雌花には 開花時にすでに翼がある。萼や花弁が 胴体で、ふたつに分かれた雌しべが 脚である。 高尾山 多摩森林科学園 |

| 種小名 carpinifolium : シデのような葉 の意味 | |||||||

|

| 別名 ヤマシバカエデ : | ||||||||

|

||||||||

| 旧分類 Acer カエデ属、カエデ科 : | ||||||

|

||||||

| ムクロジ科( APG分類) | ||||||

|

| 植物の分類 : | APG II 分類による チドリノキ の位置 |

| 原始的な植物 |

| ↑ | 緑藻 : | アオサ、アオミドロ、ミカヅキモ、など | |||||

| シダ植物 : | 維管束があり 胞子で増える植物 | ||||||

| 小葉植物 : | ヒカゲノカズラ、イワヒバ、ミズニラ、など | ||||||

| 大葉植物(シダ類): | マツバラン、トクサ、リュウビンタイ、ゼンマイ、オシダなど | ||||||

| 種子植物 : | 維管束があり 種子で増える植物 | ||||||

| 裸子植物 : | 種子が露出している | ||||||

| ソテツ 類 : | ソテツ、ザミア、など | ||||||

| イチョウ類 : | イチョウ | ||||||

| マツ 類 : | マツ、ナンヨウスギ、マキ、コウヤマキ、イチイ、ヒノキ、など | ||||||

| 被子植物 : | 種子が真皮に蔽われている | ||||||

| 被子植物基底群 : | アンボレラ、スイレン、など | ||||||

| モクレン亜綱 : | コショウ、モクレン、クスノキ、センリョウ、マツモ、など | ||||||

| 単子葉 類 : | ショウブ、サトイモ、ユリ、ヤシ、ツユクサ、ショウガ、など | ||||||

| 真生双子葉類 : | キンポウゲ、アワブキ、ヤマモガシ、ヤマグルマ、ツゲ、など | ||||||

| 中核真生双子葉類: | ビワモドキ、ナデシコ、ビャクダン、ユキノシタ、など | ||||||

| バラ目 群 : | |||||||

| バラ亜綱: | ブドウ、フウロソウ、フトモモ、など | ||||||

| マメ 群: | ハマビシ、ニシキギ、カタバミ、マメ、バラ、ウリ、ブナ、など | ||||||

| アオイ群: | アブラナ、アオイ、ムクロジ、など | ||||||

| ムクロジ目 | |||||||

| 以前の分類場所 | カエデ科 | カエデ属 → カエデ科は ムクロジ科に統合、消滅 | |||||

| ムクロジ科 | カエデ属、ムクロジ属、トチノキ属、レイシ属、ランブタン属、など | ||||||

| キク目 群 : | |||||||

| キク亜綱: | ミズキ、ツツジ、など | ||||||

| シソ 群 : | ガリア、リンドウ、ナス、シソ、など | ||||||

| ↓ | キキョウ群: | モチノキ、セリ、マツムシソウ、キク、など | |||||

| 後から分化した植物 (進化した植物 ) |

| 小石川植物園の樹木 -植物名の由来- 高橋俊一 五十音順索引へ |